В роще. 1869 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Шалаш. 1861 Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, Казань

В Дюссельдорфе Шишкин встретился со Львом Каменевым и Евгением Дюккером. На короткое время Каменев с Шишкиным съездили в Брюссель и Антверпен посмотреть выставки произведений художников. Втроем художники совершали поездки в окрестности города и в легендарный Тевтобургский лес.

В пластическом решении тевтобургских полотен Шишкина нет ничего от академической коричневой тональности. Напротив, контражур освободил цветовую гамму от бурных оттенков, придав ей светлое и радостное звучание. Разумеется, сохранены чередования освещенных и затемненных мест — непременное условие романтической патетики, но в данном случае игра светотени — от натурного наблюдения, а не от академического приема. В тевтобургских пейзажах Шишкин стремился зафиксировать яркое впечатление, подчеркнуть своеобразие лиственного леса и таким образом добиться редкостного пейзажного вида. В тевтобургских полотнах отчетливо ощутимо восхищение богатством и роскошью природы, то самое восхищение, которое будет присутствовать во многих шишкинских пейзажах.

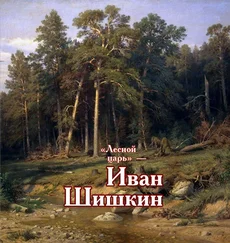

Своему пребыванию за рубежом Шишкин подвел итог картиной Вид в окрестностях Дюссельдорфа (1865). Судя по каменистой местности, свидетельствующей о невысоких предгорьях, художник работал около городка Экхардт. Дюссельдорф, расположенный на Рейне, имеет плоские равнинные окрестности. Впрочем, картина имела собирательный характер. Некоторые более ранние этюды, вошедшие в картины швейцарского периода, узнаются и в немецком цикле. Так, прячущаяся за склоном полуразвалившаяся избушка Вида в окрестностях Дюссельдорфа в следующем году была повторена художником в картине Вид в Швейцарии (1866). Не вызывает сомнения, что картина Вид в окрестностях Дюссельдорфа являлась итоговой. Более того, она подводила черту под определенным творческим периодом, после которого начинается другой художник, постепенно становясь Шишкиным, известным в русском искусстве замечательными произведениями.

Дуб. Этюд для картины Вид в окрестностях Дюссельдорфа (1865) Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Полотно Вид в окрестностях Дюссельдорфа во многих отношениях замечательно. Оно полно воздуха и обширного пространства. К далеким сиреневым горизонтам устремлены густые лесные массивы. Огромную роль играет небо — просторное и светоносное, оно сияет перламутровыми оттенками синеватых и розоватых тонов. В нем таится эмоциональный смысл картины. Движение воздушных стихий, вызванное грозовым сгущением воздушных масс справа, разрежается слева нежными светоносными переливами кучевых облаков. Пространство — этот богатый дар природы — прорезается органным звуком солнечных лучей, высвободившихся из грозовых туч и внесших смятение в темные гущи бескрайних лесов. Романтическую взволнованность в панорамном обозрении пространства можно рассматривать как остаточный след романтизма. Широкая панорама природы — это не окно в мир, а богатое и просторное мировое пространство, потрясающее монументальностью и значительностью. Мощные кроны деревьев на переднем плане «держат» композицию полотна. Тщательно прописанный передний план выполнен сочным, плотным цветом, разреженным прозрачными лессировками в просторном небе. В картине нет утомительной монотонности цвета: светлые тона перемежаются с темными, создавая живое движение цвета, теплые тона тактично растекаются по холодным, а вся красочная симфония озвучивается легкими вкраплениями красного.

Тема подвижной, пульсирующей жизнью природы, закрепленная в панорамном строении ландшафта, — лишь слабый отклик на «идеологию» романтизма. В картине Шишкина, как и у некоторых других поздних романтиков, преобладает оптимистическое восприятие необъятного мира. Не торжество над человеком, не угнетение его дикими и грозными стихиями, как в пейзажах дюссельдорфцев, а дружественное согласие человека и природы — таков лейтмотив шишкинского произведения.

Читать дальше