Этот процесс «первоначального реализма» шишкинского творчества был отчасти прерван заграничной командировкой, но затем возобновился в новом обличье.

Вид на острове Валааме. 1859 Государственная Третьяковская галерея, Москва

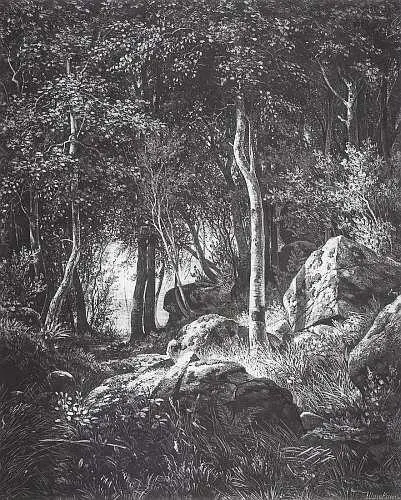

На краю березовой рощи. Остров Валаам. 1859–1860. Литография

Пейзаж с гуртом овец Частное собрание

Из переписки с Мокрицким можно заключить, что у Шишкина не было особого желания ехать за рубеж. Италии он предпочитал Крым. Нежелание путешествовать по чужим краям нельзя объяснить не чем иным, как робостью провинциала и русским нелюбопытством, из которых, обычно с течением времени, проистекал квасной патриотизм. Обучение в Академии художеств у посредственного живописца Сократа Воробьева почти ничего не прибавило к знаниям, полученным в Училище живописи, ваяния и зодчества. Академизм как эпигонское явление, с ходом времени превращающее некогда живое и прогрессивное искусство в склеротический канон, присущ был и российской академии, жизнь которой находилась под тяжким прессом чиновничьей бюрократизации художественного обучения. Вояж Шишкина по Германии был стремителен. В мае 1862 года художник прибыл в Берлин, затем переместился в Дрезден, но уже в конце мая он — в Швейцарии, а с 5 по 15 июля жил в Праге, путешествовал по Богемии. В октябре он осел на зиму в Мюнхене. Задача, стоявшая перед ним, была типична для каждого пенсионера Академии художеств: ознакомиться с европейским искусством, заметить новое, пройти школу живописи у известных мастеров и представить академическому синклиту несколько самостоятельных работ в качестве отчета о двухгодичной командировке. Отношение молодого художника даже к признанным авторитетам не отличалось большим почтением. Скорее, оно было критическим или, вернее, испытующим. Мастерство немецких художников он оценивал трезво, признавая их безусловные достоинства, а у некоторых отмечая недостатки, определенные с точки зрения последовательной передачи натуры и естественности изображения. Русского пенсионера не устраивала «неоконченность» письма, что он весьма решительно отклонял не только во время учебы и совершенствования в Германии, но и всю свою последующую жизнь. В работах пейзажистов он замечал отсутствие гармонии, а также то, что «поэтическая сторона искусства нередко убита здесь материальностью красок» [2] Письмо И. И. Шишкина Совету Академии художеств. 1864. — Шишкин, с. 91.

. О произведениях жанровых он заметил: «…отсутствие мысли в картинах этого рода весьма ощутительно» [3] Там же.

. Таким образом, Шишкин отметил те недостатки, в которых его самого долгое время обличала русская критика. Отсюда следует, что выработанный впоследствии метод художником был вполне осознан. В суждениях Шишкина просматривается приверженность отработанным в петербургской Академии правилам натурного письма. Отработанность и законченность натуры — одно из требований академизма.

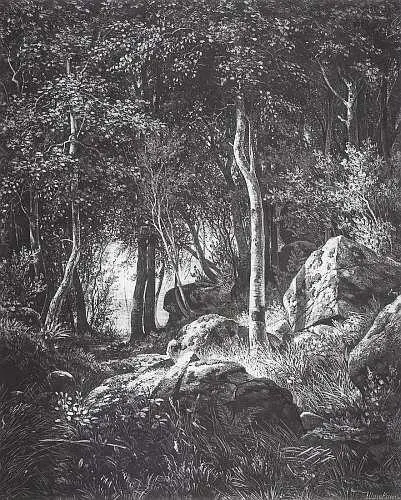

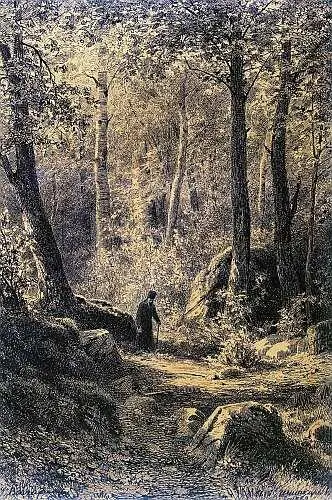

Вид на острове Валааме (Местность Кукко). 1859–1860 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

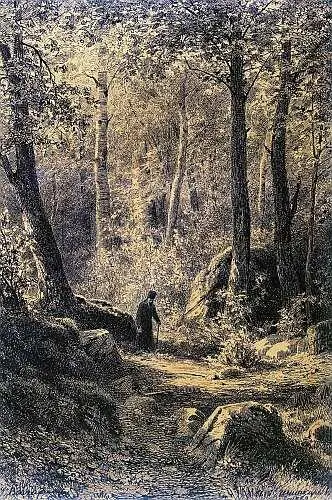

Буковый леев Швейцарии. 1863-1864 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Вид в Швейцарии. 1866 Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, Казань

Мельница в поле. 1861 Дом-музей И. И. Шишкина, Елабуга

Еще будучи в Мюнхене, Шишкин увидел несколько восхитивших его этюдов Рудольфа Коллера. Лестные отзывы о нем повлекли молодого художника в Цюрих, куда он прибыл в конце февраля и где поступил для обучения в мастерскую швейцарского мастера. Отзыв его о Коллере был таков: «Сила его рисунка превосходит всех виденных мною художников этого рода. Живопись сильная, сочная, и окончательность доведена до последней степени» [4] Письмо И. И. Шишкина Совету Академии художеств. 1864. — Шишкин, с. 92.

.

Читать дальше