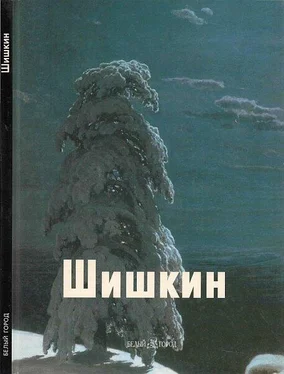

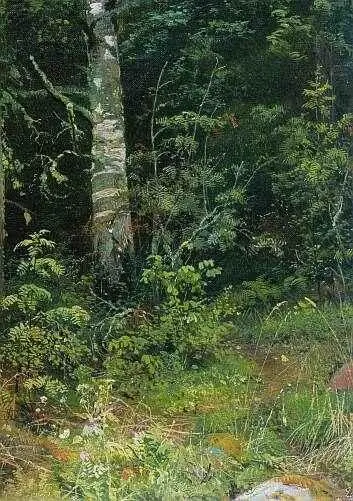

Береза и рябинки. 1878 Государственная Третьяковская галерея, Москва

Полевые цветы у воды Государственная Третьяковская галерея, Москва

Утро в сосновом лесу. Эскиз Государственная Третьяковская галерея, Москва

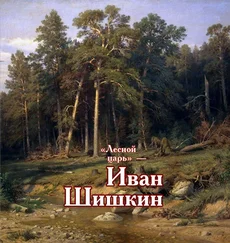

В одной из лучших шишкинских картин Утро в сосновом лесу живет все: и мощные размашистые сосны, освещенные золотыми лучами утреннего солнца, и влажный, замшелый покров земли, и сочная листва кустарника, и дыхание сиреневого тумана, обволакивающего лес и растворяющего лесные дали. Все, все дышит, растет, колеблется, произрастает, тянется к солнцу, погружено во влажный утренний воздух. Картина решена композиционно необычно для художника. Лес в глубине — уже не экранный фон, а растворенная в тумане глубина пространства. Колорит — безупречен.

Однако при сопоставлении с этюдом Утро в сосновом лесу (1889) видно, что картина, утратив чуткость первого впечатления, обрела внушительность хорошо организованной композиции. Уравновешенность ее нарушается динамичным прорывом в глубину, оригинально перечеркнутым сломленным деревом. Пожалуй, слабее всего написаны медведи, не продвинувшиеся дальше довольно удачной компоновки в этюде.

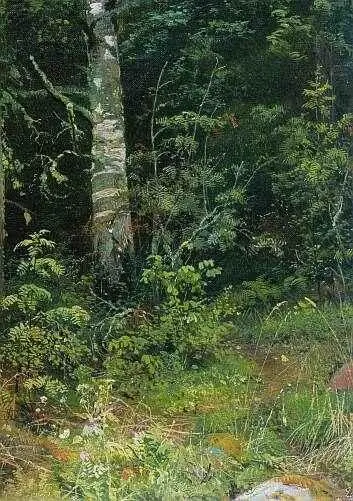

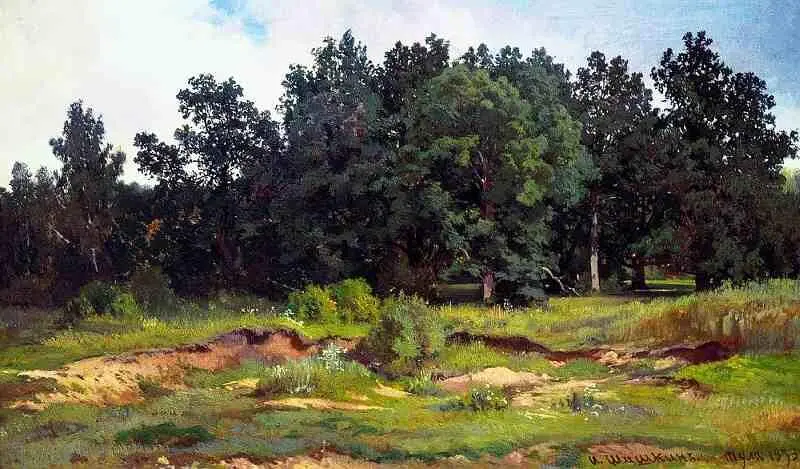

Дубовый лесок в серый день. 1873 Государственная Третьяковская галерея, — Москва

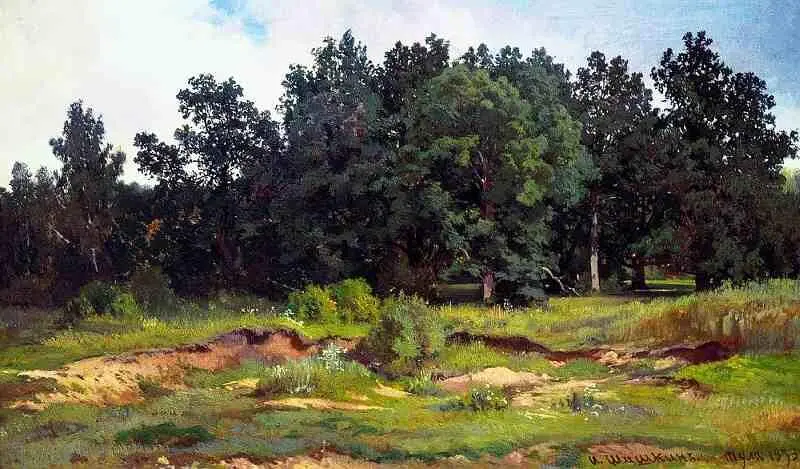

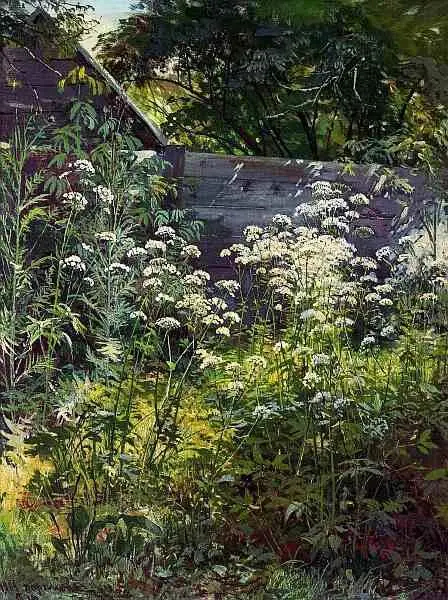

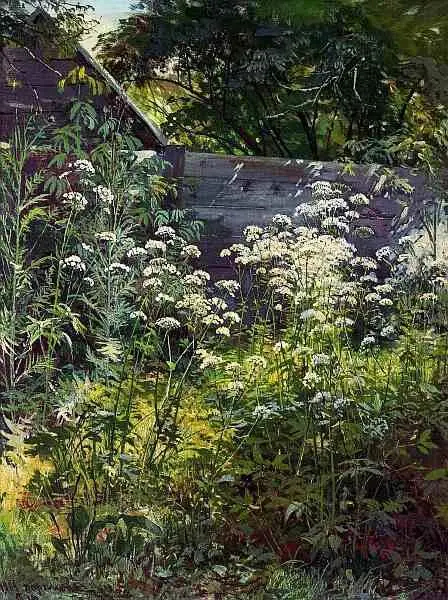

Натурный этюд живее и непосредственнее схватывал впечатление от природы. Картина утрачивала эту живость, но она обладала некоторым превосходством над этюдом, ибо ставила проблемы, в том числе и философского, нравственного содержания, чего этюд не мог сделать в силу своей мимолетной, но емкой впечатлительности. Любовь Шишкина к папоротникам, мхам и травам проявлялась почти в каждой большой работе. Они стали как бы непременным условием восприятия полноты жизни. Образ словно лепился совокупностью предметов, среди которых трудно было отделить важные атрибуты от несущественных. Аромат реальности невозможен без натуральности впечатления, вызывающей массу тактильных, обонятельных, зрительных ассоциаций. Но случалось, что предмет обретал вдруг такую значимость, такую силу впечатления, воспламенялся таким восторгом, что превращался в особую тему. Тогда этюд, эта своеобразная запись природы, сделанная впрок для большого полотна, становился самостоятельным предметом изображения. Так возникали этюдные наметки, переросшие в небольшие картины, типичные, кстати, для передвижников, но не для Шишкина: Уголок заросшего сада. Сныть-трава ( 1884), Сныть-трава. Парголово (1884–1886).

Цветы на опушке леса. Этюд для картины Лес на берегу моря. 1893 Государственная Третьяковская галерея, Москва

Уголок заросшего сада. Сныть-трава. 1884 Государственная Третьяковская галерея, Москва

Крамской выразился как-то о Шишкине, что он «человек-школа». Вокруг него действительно клубились начинающие художники, желавшие воспользоваться уроками мастера. Первый известный пример — Федор Васильев, последний — алтаец Григорий Гуркин, создавший впечатляющие пейзажи своего горного края. В конце 1880-х годов перед Шишкиным открылась возможность педагогической деятельности. Назначенный в 1889 году конференц-секретарем, а затем вице-президентом Академии художеств Иван Толстой понял необходимость академической реформы. Он остановился на мысли о привлечении к преподаванию в Академии передвижников, значительно потеснив старые кадры.

В 1890 году Толстой назначил комиссию по подготовке нового устава Академии. Шишкин в состав комиссии не вошел, но стал одним из главных советчиков вице-президента. В 1892 году Толстой ввел в Совет внештатными членами Илью Репина, Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Виктора Васнецова. «Шишкин, — отмечал Толстой, — уже обсуждает с Куинджи и Репиным, как им действовать в Академии» [20] Архив Российской Академии наук, Санкт-Петербургское отделение, ф. 115, оп. 2, ед. хр. 387, л. 98 об.

.

Читать дальше