В каком-то смысле Сергей Эйзенштейн, с его опытом в инженерном деле, был идеальной моделью технологического художника. Он полагал, что его фильмы сугубо утилитарны, рациональны и материалистичны, и утверждал, что просто создает кино, применяя свои знания в области математики и инженерии. Если рассматривать русский авангард через призму конфликта между производственным искусством, которое воплощал Владимир Татлин, и основанным на эстетическом отношении «чистым ощущением в изобразительном искусстве» [3] Автор цитирует книгу Казимира Малевича «Мир как беспредметность», в которой изложены основные принципы супрематизма.

, которое олицетворяли Казимир Малевич и Василий Кандинский, Эйзенштейн будет на стороне Татлина. Тем не менее, по прошествии множества лет, когда его фильмы утратили свою утилитарную функцию (перестав воодушевлять массы на революцию), «Броненосец „Потемкин“», к примеру, вызывает восторженный трепет благодаря своему эмоциональному накалу, визуальному напору и артистизму.

[9]

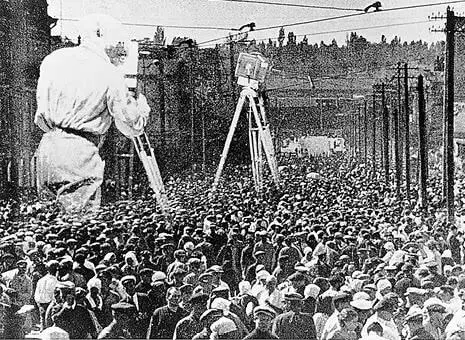

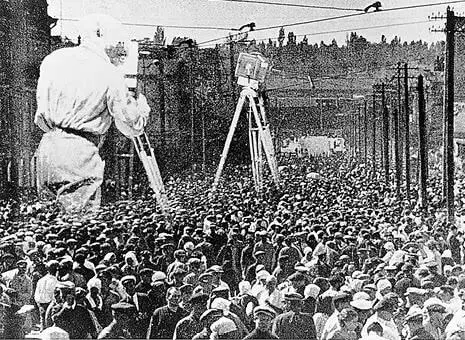

Дзига Вертов

Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом». 1929

Вместе с Эйзенштейном Дзига Вертов создавал «диалектический монтаж» — череду кадров, призванную «освободить зрение народа» советской России.

Динамичная картинка эйзенштейновских фильмов, созданная за счет изменений угла съемки и сложного монтажа, многое взяла от кубизма, где разнообразие граней действительности (на которые преломляется изображенный предмет, как если бы на него одновременно смотрели и сверху, и сбоку) выражает плюрализм точек зрения. Этот ключевой аспект модернизма — обострение восприятия посредством остранения — был подхвачен и развит в российской фотографии и кинематографе 1920-х и 1930-х годов. Автор фильма «Человек с киноаппаратом» (1929) режиссер Дзига Вертов (1896–1954), внес не менее ощутимый вклад в развитие техники монтажа, пусть Эйзенштейн и затмил его в глазах потомков.

[10]

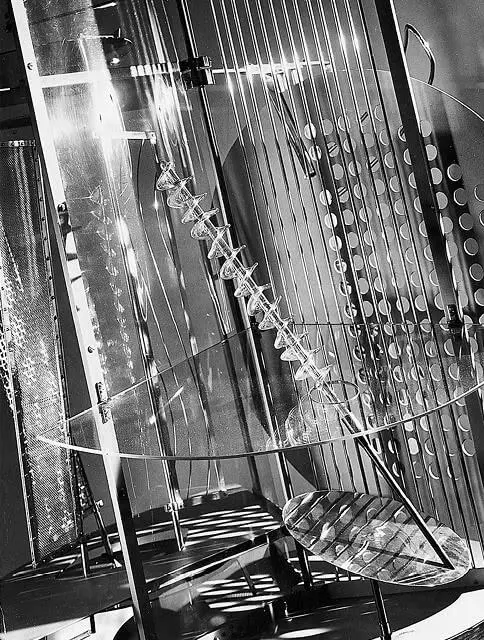

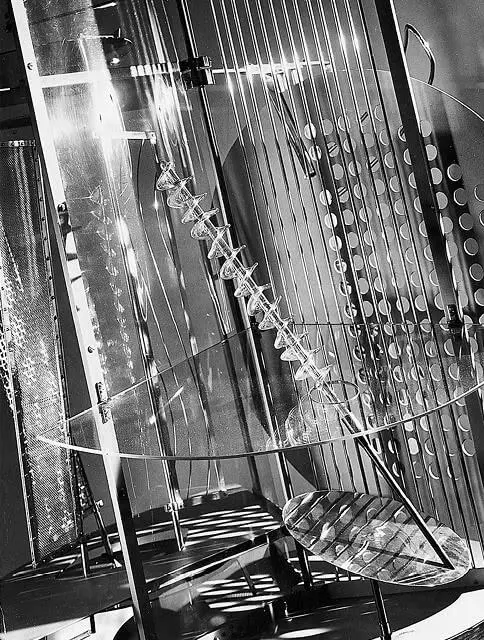

Ласло Мохой-Надь

Светопространственный модулятор. 1922

Из фильма «Игра света: черный /белый/серый». 1922–1930

В это же время во Франции были заложены основы вековой традиции авангардного фильма. Особую значимость для нее имели тексты Луи Деллюка (1890–1924), который ратовал за «чистый» кинематограф, равный «симфонической поэме изображений» и противопоставлял его мелодраме, наводнившей американскую, французскую и немецкую киноиндустрию. Абстрактное искусство, кубизм и коллаж явлены в фильмах художников Ман Рея («Возвращение к разуму», 1923) и Фернана Леже («Механический балет», 1924), кинорежиссеров Рене Клера («Антракт», 1924) и Луиса Бунюэля («Золотой век», совместно с Сальвадором Дали, 1930). Вероятно, лучшая иллюстрация идеи «кинематографической поэмы» Дюлак — это работы Абеля Ганса «Безумие доктора Тюба» (1915), «Я обвиняю» (1919), «Колесо» (1922) и в особенности его главное произведение «Наполеон» (1927). Среди прочих примеров раннего авангардного кинематографа можно выделить классику германского экспрессионизма «Кабинет доктора Калигари» (1919) Роберта Вине и «Страница безумия» (1926) японского режиссера Тэйносукэ Кинугаса.

Итак, в начале XX века завершился процесс трансформации фотографической съемки движения, которая впервые была осуществлена Майбриджем в 1878 году, в механическую «иллюзию» движения — кинематограф. За какие-то несколько лет сформировалась кинематографическая эстетика, и результат съемочного процесса, будь то статическое или динамическое изображение, при посредстве таких мастеров фотографии, как Ласло Мохой-Надь и Альфред Стиглиц, завоевал неоспоримое право считаться самостоятельной формой искусства. С изобретением фотографии и кино искусство и техника связываются неразрывными узами, а базовая дихотомия «искусство — жизнь» постепенно утрачивает свою силу по мере того, как механические устройства наполняют человеческое существование.

[11]

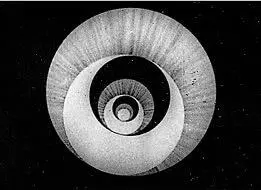

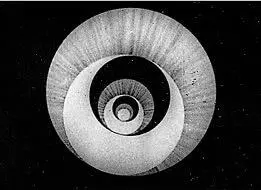

Марсель Дюшан

Оптический диск № 10.

Из фильма «Anemic Cinéma». 1925–1926

[12]

Марсель Дюшан

Большое стекло (Новобрачная, раздетая своими холостяками, даже). 1915–1923

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу