Картина пасмурна, а мы везде чувствуем солнечный свет — светится теплый влажный камень церкви, и забор, и крыша дома. И снег малинится, и тучи слегка розовеют. Зима не возродится. Надежда рождается и не исчезает…

Небольшую картину "Грачи прилетели" сравнивали с вступлением к "Снегурочке", опере Римского-Корсакова, она стала национальной картиной, вобравшей в себя негромкую красоту ярославских, костромских, московских земель — сердца России.

Известный учитель русских живописцев П. П. Чистяков, увидев картину, написал: "…полное впечатление чистого художественного произведения"…

В пейзаже "Грачи прилетели" нет человека, но есть все, чем он жив: его дом, его природа, его небо, его птицы, его дали, есть уголок его родины. Перед нами земля всех, на ней живущих. Картина, как и многие другие полотна Саврасова, демократична.

Художник поднимает цветастое пламя радуги ("Радуга") над деревенскими домиками да сарайчиками. Его картина "Домик в провинции. Весна" светится красной железной крышей, теплой стеной. Милый провинциальный уют расцветает с приходом весны.

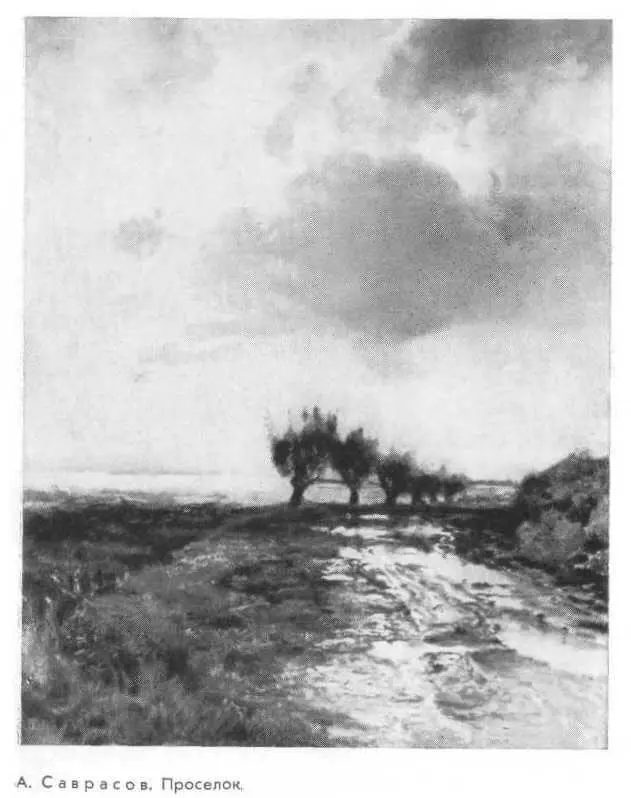

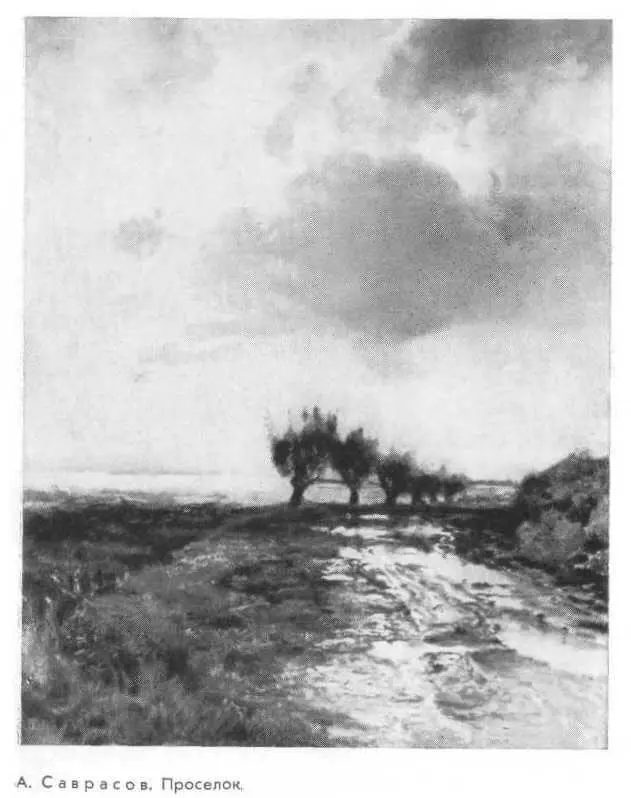

Во многих работах Саврасова звучат драматические ноты. Рядом с картиной "Грачи прилетели" висит в Третьяковке "Проселок": деревья, "задрав" свои кроны, унылыми путниками бредут по размытой, драгоценно сверкающей лужицами дороге вдоль ржаного спелого поля. Обнаженно светится, переливается красками мокрая земля…

В "Ночке" лес над рекой или озером встает сказочной стеной. Тревожное небо освещено луной, а белые облака поднимаются живыми горами. Лунный луч призрачно освещает озерную гладь, бежит по воде, словно кто-то идет сюда, к берегу, к лесу. Будто слышится: шумят вокруг большие деревья.

Удивительны у Саврасова лунные ночи. Так и хочется сказать — ослепительные лунные ночи, создающие иллюзию глубокого, почти мертвого сна. Резкие тени от деревьев, домов, кладбищенских крестов кажутся пугающими, словно бы тенями чего-то давнего, погибшего, но заявляющего свою власть на обнаженное лунной ночью поле. Этот мотив повторяется и в картине "У сельского кладбища в лунную ночь". Церковка. Голые деревья. Вдали избы и виднеется фигурка человеческая — согбенная, с палочкой: мать ли плакала у могилы, отцу ли не спалось? И возникает беспокойство: бредет человек, беспощадно освещенный лунным светом, — куда, зачем? Изломанными щупальцами тянутся тени деревьев. Загадочно-прекрасным кажется лунной ночью и болото.

Пейзаж у Саврасова — не просто природа, но жизнь человека, часть его жизни, часть его счастья, без которого он существовать не может, не хочет… Художник был влюблен в свою землю, у него душа была не "вынута". Он действительно совершил "подвиг любви": не соблазняясь, не предавая, честно рассказывал о своей любви к природе. Когда его сравнивали с добрым доктором, то вспоминались, очевидно, безвестные знаменитые земские врачи, которые многое знали, многое понимали и главное — чувствовали. Вот и Саврасов призывал: "Главное — чувствуйте".

…Московская школа… яркий отпечаток страстного увлечения и художественного подъема, вызванного удивительной личностью и горячей проповедью Перова.

М. В. Нестеров

Василий Григорьевич Перов (1834 — 1882) — один из основоположников русской реалистической живописи второй половины XIX века, член-учредитель Товарищества передвижных выставок. Жил и работал в Москве.

Вce страдания мира отражались в этом оцепеневшем человеке. Достоевский словно сидит в огромном бездонном космосе. Не всесильный, не бог, очень обыкновенный интеллигент своего времени. Перова даже упрекали, что показал, он просто разночинца и никого более. Из космоса своих мыслей смотрит Достоевский на вращающуюся землю, покрытую липкой паутиной лжи и насилия. Видения, сцены, события чередой проходят перед сосредоточенным взором писателя… Любопытна деталь — у всех портретируемых Перовым глаза светятся, они с искоркой, лишь у крестьянина Фомушки-сыча недоверчиво-скептический тусклый взгляд, да у Достоевского глаза темным-темны. Они темны от страданий.

Достоевский положил ногу на ногу, нервно замкнул руки на колене, задумался глубоко, тяжко и так страшно, что, кажется, не очнется — образовал вокруг себя некий "магический круг", в котором будто бы сконцентрировалась вся прожитая жизнь. Он "как бы в себя смотрит" — и через кристалл этой жизни глядит на землю, все видит, скорбно оценивает, каждого человечка взвешивает на весах совести, но героев своих произведений берет из своего сердца. В это время Достоевский пишет "Бесов". О Николае Ставрогине он так и сказал: "Я из сердца взял его"…

Читать дальше