В. М. Васнецову. 1878 г.

…Я вот что думаю. Вся русская школа за последние 15 лет больше рассказывала, чем изображала. Вы попали в ту полосу, когда это направление начинает проходить. В настоящее время тот будет прав, кто изобразит действительно, не намеком, а живьем. Что изобразит? Да все! Не станет же талантливый человек тратить время на изображение, положим, тазов, рыб и пр. Это хорошо делать людям, имеющим уже все, а у нас дела непочатый угол. Вы один из самых ярких талантов в понимании типа; почему вы не делаете этого? Неужели потому, что не можете? Нет, потому что вы еще не уверены в этом. Когда вы убедитесь, что тип, и только пока один тип составляет сегодня всю историческую задачу нашего искусства, вы найдете в своей натуре и знание и терпение, словом, вся ваша внутренность направится в эту сторону, и вы произведете вещи поистине изумительные. Тогда вы положите в одну фигуру всю свою любовь, и посмотрел бы я, кто с вами потягается?

…Вы положительно должны поехать к Репину и видеть его картину "Иван Грозный убил своего сына". (Боже мой, какая избитая тема и избитый эффект! Да это было: Шварц и пр.! Словом, странно!) Нет, положительно поезжайте, если незнакомы — познакомьтесь… Видеть необходимо! Необходимо убедиться лично (так сказать, вложить персты), что русское искусство, наконец, созревает. Вы не можете себе представить, какое это отрадное убеждение… Репин поступил по отношению к огромному числу и художников, и прочих умных людей даже неделикатно. А именно: умные люди всегда имеют теории, и теории иногда столь все разрешающие, что это удивительно! Странно, конечно, только одно, что плоды теории всегда тощи, но это теоретиков ни на волос не смущает. Например, скажу о себе. Я был очень благополучен, придумав теорию, что историческая картина поскольку интересна, нужна и должна останавливать современного художника, поскольку она параллельна, так сказать, современности и поскольку можно предложить зрителю намотать себе что-нибудь на ус. Серьезно говоря, чем не теория? В ней и глубина и… ну, словом, только умный человек может дойти до таких выводов, а потому: что такое убийство, совершенное зверем и психопатом, хотя бы и собственного сына? Решительно не понимаю, зачем? Да еще, говорят, он напустил крови! Боже мой, боже мой! Иду смотреть и думаю: еще бы! Конечно, Репин талант, а тут поразить можно… но только нервы. И что же я нашел? Прежде всего, меня охватило чувство совершенного удовлетворения за Репина. Вот она, вещь, в уровень таланту. Судите сами. Выражено и выпукло выдвинуто на первый план — нечаянность убийства! Это самая феноменальная черта, чрезвычайно трудная и решенная только двумя фигурами… Что же из этого следует? Ведь искусство (серьезное, о котором можно говорить) должно возвышать, влить в человека силу подняться, высоко держать душевный строй?.. Да, конечно, да! Ну а эта картина возвышает?.. Не знаю. К черту полетели все теории!! Впрочем, позвольте… кажется, возвышает, не знаю, наверное, как и сказать. Но только кажется, что человек, видевший хоть раз внимательно эту картину, навсегда застрахован от разнузданности зверя, который, говорят, в нем сидит. Но, может быть, и не так, а только… вот он, зрелый плод.

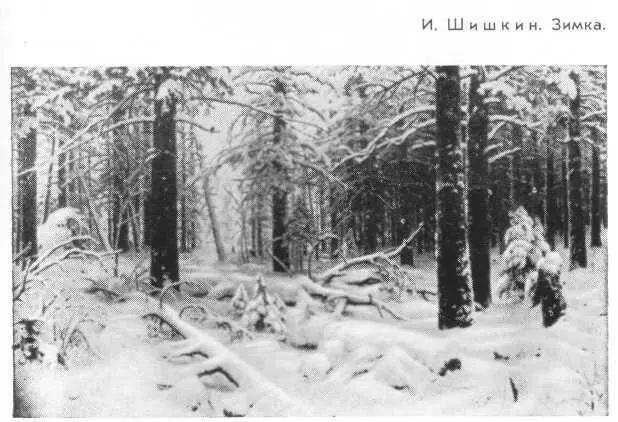

С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле.

И. И. Левитан

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 — 1897)— один из создателей русской национальной пейзажной живописи, мастер лирического пейзажа. Член-учредитель Товарищества передвижников. Жил и работал в Москве.

Земля, на которой жил Саврасов, была для него любимая. Красавица. А лучше сказать — раскрасавица! Всегда ему нравилась — и в радости и в печали. Художник даже говорил: "Надо быть всегда влюбленным, если это дано — хорошо, нет — что делать, душа вынута". Особенно любил, когда природа только начинала расцветать… В Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где преподавал, еще, бывало, твердят о программах да об экзаменах, а Саврасов уже знает: распускаются фиалки, на дубах кора высохла, грачи прилетели… На улицах Москвы он сам — большой, неуклюжий, возбужденный — казался вестником весны. Первым из преподавателей устремлялся в поле, леса, парки, а следом тянулась стайка учеников, которых любил и звал за город, на натуру: "…Там красота необъяснимая. Весна".

Читать дальше