Итак, из того, что я сказал, видно, что я утверждаю закон, план и систему, т. е. такое положение, которое делает возможным все субъективные явления сделать объективными» [11] Малевич К. О субъективном и объективном в искусстве и вообще // Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись. Теория. М.: Искусство, 1993. С. 243–244, 248.

, — писал он в одном из трудов.

Сходными доказательствами утверждения объективности субъективной философии оперировал в XX веке не один Малевич; язык был той сферой, где свершалось превращение субъективного постижения Ничто в «объективную» онтологию, действительную сначала для адептов, затем — в идеале — для всего человечества; точки соприкосновения теорий Малевича с метафизикой Мартина Хайдеггера, неведомого ему младшего современника, уже не раз становились темой для обсуждения [12] См.: Martineau Е. Malevitch et la philosophie. La question de la peinture abstraite. Lausanne: L'Age d'homme, 1977; Гройс Б. Малевич и Хайдеггер // Wiener Slawistischer Almanach. Bd9, 1982. S. 355–356; Padrta J. Suprematismus Kazimir Malevich'a. Praha: Torst, 1996 (главное внимание сравнительному анализу теорий Малевича и философии Хайдеггера отведен первый раздел: «Svet jako bezpredmetnost, nebo Veony klid (Esej о problematickem humanismu)», c. 8-75). См. также: Малевич, т. 3, с. 23, 52.

.

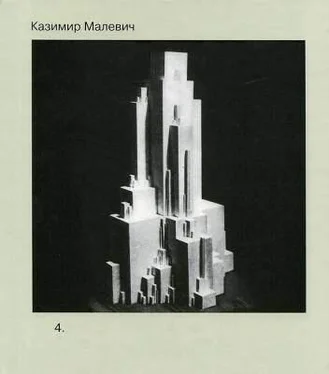

Витебский Уновис был первым объединением сторонников супрематиста, воспринявших его субъективные теории и таким образом «объективировавших» философию беспредметности. Гинхук с его продуманной системой отделов и секторов тем более делал эту «объективность субъективности» доказанной и реализованной.

При внимательной проверке авторских дат ныне публикуемых трактатов (1922–1923) выявилось, что на самом деле почти все тексты были написаны или существенно дополнены в 1924 году — именно тогда Малевич «вырастал в институт» [13] Малевич, т. 3, с. 353.

. В трактатах с дробями впечатляют усилия, приложенные художником-теоретиком для сопряжения столь разных дискурсов, как нигилистически-мистическая философия и практическое внедрение супрематизма в советскую действительность. Помимо «объективизации» теории беспредметности трактаты отданы отражению актуальных процессов в отечественной жизни искусств середины 1920-х годов — шифровка названий дробями нагружалась еще одной функцией: она должна была закрепить родство текстов с супрематической «абсолютной философией» [14] Примечательны словесные расшифровки дробей, вынесенные в некоторые заглавия: так, 1/48 и 1/49 определяются как «одна сорок восьмая» и «одна сорокдевятая»; 1/46 и 1/47 — «1/46 часть» и «1/47 ч. в»; таким образом подчеркнуто, что эти «блоки» являются «сороквосьмой» частью одной композиции. Первый вариант тракта та «1/41. Философия калейдоскопа», носящий название «О художественном начале», открывает собой рукопись «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой. Абсолют<���ная> философ<���ия>» (см. примеч. к трактату 1/41 в наст. изд.).

.

Цементирующей основой всех трактатов, как и всей метафизики Малевича, была мифо-онтологическая триада, воплощавшая ипостаси человеческой активности на протяжении всей истории: Религия (Церковь), Фабрика (Наука, Производство), Искусство. Этот «тройственный путь к совершенству» по-прежнему был основополагающим для всех рассуждений художника.

Превосходство Искусства заключалось в том, что оно первое отказалось от всех ранее господствовавших условностей и вышло к свободе, то есть к беспредметному миру. После «Черного квадрата» (1915) новая жизнь, по Малевичу, уже наступила в Искусстве, и дело было за ее материализацией в действительности.

Радикально новая жизнь возникла, как известно, совсем скоро после появления «Черного квадрата». Входе революционных катастроф родилось новое государство, новая идеология, новые люди, — однако не Искусство определяло их характер, как то должно было быть по взглядам супрематиста. Утопический идеализм теорий не мешал их автору трезво понимать реальные процессы; в новых формах государства и идеологии Малевич увидел все то же жесткое подчинение Искусства власти «материальных» и «духовных» вождей — их лики заменяли собой иконы. И пафос беспредметника оставался прежним — он вскрывал в «новых формах» замаскированную старую суть и противопоставлял ей истину подлинно свободной жизни.

Трактат «1/40. Живописный опыт» еще и еще раз провозглашает, что к беспредметности первой вышла живопись; именно она указала путь другим видам искусства. «1/41. Философия калейдоскопа» — это новая артикуляция теорий без-законной, без-граничной без-предметности; Малевич вновь предостерегает современников от напрасных поисков смысла в иррациональном мироздании; фетиши человечества — понятия и вещи — это условности случайных узоров, порожденных вращением стеклышек калейдоскопа. Искать в этих произвольных орнаментах закон и смысл — бессмысленно.

Читать дальше

![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины XX века. Том 1]](/books/418887/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus-thumb.webp)