Предметный мир и мир эмоциональный до поры сосуществовали рядом, переплетясь воедино лишь во второй половине XV века в работах Хуго ван дер Гуса. Индивидуальность его таланта — в умении изобразить совсем особый мир, где доминируют резкая смена настроения и порывистые движения В его алтарных картинах есть место для возвышенных ангельских образов и реалистичных изображений крестьянских типажей, необычайно жизненных и вместе с тем одухотворенных. Ван дер Гус делает шаг вперед, обогащая религиозные картины непосредственными переживаниями простых людей. Тем самым он расширяет рамки церковной картины, сближая небесное и земное не на уровне бытовых символов, а при помощи эмоциональных переживаний. Глядя на его картины, начинаешь понимать, откуда берет свои истоки необычное дарование Босха и бытописание Питера Брейгеля Старшего.

Герард Давид. Поклонение волхвов. 1515–1520. Национальная галерея, Лондон

Стефан Лохнер. Мадонна я беседке из роз. Ок. 1448. Музеи Вальраф-Рихарц, Кёльн

Во второй половине XV века живопись в Нидерландах приобретает определенный размах. Такие крупные художники, как Ганс Мемлинг и Герард Давид, возглавляли большие мастерские. Вокруг них начинают объединяться многочисленные анонимные художники, которые тиражируют наиболее удачные композиции ведущих живописцев. Этот процесс был стихийным и длительным. Даже в середине XVI века встречаются узнаваемые композиционные схемы и художественные приемы. Тем ярче на фоне творчества консервативных мастеров выделяются ни с чем не сопоставимые работы Босха.

Картины Босха похожи на мистическую арену, где ведут вековую борьбу силы Добра и Зла. По своему мировосприятию они часто бывают созвучны средневековому мышлению. Здесь тоже доминирует язык аллегорий и символов, а во главу угла ставится моральное нравоучение. Только у него иносказания обращаются к народному фольклору и суевериям, наполненным потайными страхами и ужасными фантазиями. В то же время достижения Босха в области пейзажа и бытовых наблюдений важны для формирования жанровой живописи XVI века. В этом его роль созвучна с деятельностью Питера Брейгеля Старшего.

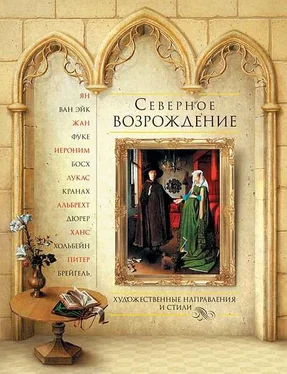

Искусство Нидерландов как законченное и целостное явление оказало огромное влияние на немецкую живопись. XV век для Германии — это эпоха створчатых алтарей. Большие и малые складни, разнообразные по иконографии и композиции, буквально наводняют церкви. В одном интерьере большого собора могло быть до сорока алтарей! В такой ситуации искусство как бы оказывалось в заложниках у церковной картины. Однако в отдельных крупных городах намечаются качественные изменения в живописи и скульптуре. Так, в Кёльне в первой половине XV века работал талантливый живописец Стефан Лохнер, по легенде, состязавшийся в мастерстве с самим Ван Эйком; в Ульме в середине столетня — Ганс Мульчер, мастерски владевший формой. Во второй половине XV века привлекают внимание Михаэль Пахер, чья живопись отличается натурализмом и сложными ракурсами, и Мартин Шонгауэр, прославленный гравер из Кольмара, автор многих композиций, ставших позднее классическими.

Все эти мастера подготовили расцвет немецкого искусства на рубеже XV–XVI веков, приход Альбрехта Дюрера и Ханса Хольбейна Младшего. Все произведения этого периода отмечены поистине классической ясностью и идеальной законченностью образов. Причем к художественным процессам подключаются гуманистическая мысль и религиозное обновление Реформации.

Во Франции значительную роль играла книжная миниатюра. Рукописная книга с красочными иллюстрациями была неотъемлемой частью досуга монарха и его придворных лиц, причем личность заказчика играла для французского искусства решающую роль. Ярчайший тому пример — Франциск I, пригласивший в страну целую плеяду знаменитых итальянских мастеров, и даже самого Леонардо. Искусство итальянского маньеризма, попав на французскую почву, получило творческое развитие.

В сравнении с Высоким Ренессансом маньеризм был кризисом, но для Франции он открыл новые художественные возможности.

Михаель Пахер. Алтарь Отцов Церкви. Ок.1482 г. Старая Пинакотека, Мюнхен

БРАТЬЯ ЛИМБУРГИ. Август. Миниатюра из «Роскошного часослова герцога Беррийского». 1411–1416. Музей Конде, Шантийи (Франция)

Читать дальше

![Сергей Извольский - Северное Сияние. Том 2 [СИ]](/books/390174/sergej-izvolskij-severnoe-siyanie-tom-2-si-thumb.webp)