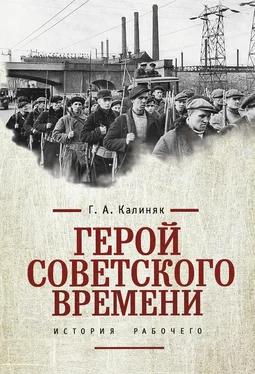

Тема войны, занимающая центральное место в истории России ХХ в., сохраняет его и в истории жизни Г. А. Калиняка. С проходной завода «Электросила» он в 1941 году ушел на войну, и туда же через четыре года в рядах 63-й гвардейской стрелковой дивизии вернулся награжденный двумя медалями «За отвагу» и медалью «За оборону Ленинграда» старший сержант Калиняк.

Сегодня, когда напечатано множество мемуаров, передающих события войны без ретуши официоза, трудно, кажется, ожидать чего-либо нового от фронтовой «кочки зрения» простого солдата. Тем не менее, воспоминания Г. А. Калиняка содержат интереснейшие подробности формирования дивизий народного ополчения, их участия в боях по защите Ленинграда, простые и страшные факты, говорящие об условиях жизни солдат и населения блокадного города.

Ему повезло, как он сам об этом многократно пишет. Вообще, в воспоминаниях Г. А. Калиняка мы не найдем описаний выдающихся подвигов. Его война – это прежде всего немыслимый, превосходящий человеческие силы труд, «просто трудная работа», как писал М. Кульчицкий: тонны перелопаченной в обороне земли, сотни отмеренных натруженными ногами в наступлении километров.

И все же перед нами обыкновенный герой. Раненый менее чем через неделю после начала боев, он, однако, не эвакуировался в тыл, а остался долечиваться в осажденном Ленинграде. Как он сам бесхитростно поясняет, «из чувства привязанности к родному гнезду». Но было и другое, более глубокое и сильное чувство, и это было ощущение дезертирства перед лицом опасности, не позволившее ему уехать их прифронтового города в глубокий безопасный тыл. Вот это, собственно, и называется героизмом и высокоразвитым чувством гражданской ответственности.

Но героизм этого советского человека был очень русским по духу, неброским, как писал Толстой, чуждым всякой позе, всякому фразерству, всякому желанью славы и отличий. Этот героизм питался любовью жертвы за други своя; недаром в записках находится место только одному факту награждения медалью «За оборону Ленинграда» – города, которому с юности было отдано сердце Г. А. Калиняка – и совсем не упоминается о награждениях самой почетной солдатской медалью «За отвагу».

То, что каждый день в блокадном Ленинграде был подвигом, давно стало расхожей фразой. Но даже в череде этих дней бывали такие, которые иначе как концом света не назовешь. На долю отдельно взятого солдата их обычно выпадало не так много, потому как очень немногие переживали даже один из таких дней. Георгию Александровичу довелось участвовать в тяжелейших боях на Невском Пятачке у д. Арбузово в июле-августе 1943 года. О масштабе наших потерь дают представление такие его строки: «От полка в две с лишним тысячи человек осталось триста, это если считать солдат и офицеров тыловых подразделений». И там, как он пишет в первом варианте своих записок, он спас жизнь десяти раненым.

Работа «братом милосердия» наводит мысль сержанта Калиняка о нелегком труде девушек-сандружинниц, которым уделено немало строк, проникнутых тронутым горечью утрат лиризмом. Вообще, тема женщины в его воспоминаниях занимает особое место; из отношения к Женщине виден огромный потенциал нерастраченной любви и нежности, чуждой, если можно так выразиться, всякой вещественности, утоленности чувства и тем более пошлости. Даже краткие упоминания о фронтовых романах окрашены у Георгия Александровича пронзительным чувством эфемерности счастья, когда «любовь, война и смерть» очень недолго ходили рука об руку.

Значительно чаще в мемуарах встречается тема солдатской дружбы. Они были очень разными – эти люди, которых судьба сводила в одной землянке, в одном окопе, в одной стрелковой цепи. Но у них было и нечто общее – стремление выжить и победить, вернуться к привычной мирной жизни, дорога к которой, как пелось в известной песне, легла через войну.

Первое десятилетие послевоенной жизни, когда порой приходилось тяжелей, чем на фронте, сменила в кои-то веки более сытая и спокойная жизнь. У нашего автора, особенно с выходом на пенсию, появилась возможность оглянуться и поразмышлять над прожитым. Поработать над записками, которых было минимум две редакции. Видно, что он в это время (70-80-е гг.) упорно работал над собственным слогом, в чем преуспел настолько, что местами он поднимается до уровня хорошей художественной прозы.

В целом воспоминания Г. А. Калиняка можно охарактеризовать одной фразой: это подлинный гимн человечности. Помимо фактологической ценности свидетельства очевидца, его мемуары обладают огромным воспитательным значением для потомков. Несложную мораль, которая читается на каждой их странице можно передать известной фразой Хемингуэя: «Человек один не может ни черта».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу