Тут я в первый раз увидела и узнала, что такое называется "Эолова арфа", и слышали, как она играет, когда ветер шевелит струны;3 выходит очень складно.

О Царском Селе я много слыхала от батюшки, потом от братьев, когда при императрице Екатерине они служили в гвардии. По воскресеньям они иногда удостонвалнсь там обедать за царским столом. Но они не могли видеть того, что я видела: батюшка, служивший при императрице Елизавете Петровне и вышедший в отставку в первые годы императрицы Екатерины, вплел только одно начало того в полном смысле царского поместья, которое из него сделала государыня. Иностранцы, приезжавшие при ней в Россию, не могли довольно надивиться этому чуду. Из них кто-то сказал очень умно, когда государыня спросила его: как ему нравится дворец?

— Там все роскошно и великолепно, недостает только одного… Императрица посмотрела с удивлением, не понимая, чего еще могло бы недоставать.

— Недостает футляра для этой неоценимой драгоценности. Кем это было сказано, не могу припомнить…

Но в то время все было еще только внове, и царскосельский сад разводили и засаживали, а я все это видела спустя 50 или 60 лет: сад разросся, и около дворца был уже целый город.

Сказывали мне, что с небольшим за год до моего приезда в Петербург был большой пожар в Царском Селе, во время которого сгорела дворцовая церковь и часть дворца. Очень опасались за покои императрицы Екатерины, и в особенности за янтарную комнату; но господь помиловал, и хотя убытку было более чем на два миллиона, к году все привели в прежний вид. Тогдашний петербургский генерал-губернатор граф Мило- радович, узнав, что горит царскосельский дворец, живо скомандовал, прискакал, не теряя времени, с пожарными трубами, и, благодаря его расторопности, пожар остановили; однако церкви спасти не могли, и часть государевых покоев не уцелела.

Янтарная комната, про которую столько кричали, когда ее отделали и считали чудом, мне совсем не так понравилась, как я ожидала после всего, что я про нее слышала: я думала, что янтари подобраны под цвет L составлены из них разводы и узоры, а увидела я сплошную мозаику из мелких и крупных кусочков разной величины, вразброд и как попало..

Очень это пестро, но нимало не поражает и совсем не так выходит, как думается, не видав. Может статься, это очень дорого стоило, и редкость, |что могли собрать столько янтарей, да только на вид не особенно хорошо.

II

Показывали нам неподалеку от дворца тот домик, в котором несколько уже лет сряду жил тогда историк Карамзин.6

Карамзины — симбирские старинные дворяне, но совсем неизвестные, пока не прославился написавший "Русскую историю".7 Они безвыездно живали в своей провинции, и про них не было слышно.

Карамзин-историк в молодости путешествовал по чужим краям и описал это в письмах,8 которые в свое время читались нарасхват, и очень хвалили их, потому что хорошо написаны; но я их не читывала, а с удовольствием прочитала его чувствительную историю о "Бедной Лизе",9 и так как была тогда молода и своих горестей у меня не было, то и поплакала, читая.

Он жил тогда на даче у Бекетова под Симоновым монастырем и так живо все описал, что многие из московских барынь начали туда ездить, принимая выдумку за настоящую правду.10 Видя, что ему повезло, он напечатал немного спустя еще другую историю, которая тоже очень всем | полюбилась, — "Наталью, боярскую дочь", а после того "Марфу-посадицу".

Многие его критиковали за то, что он пишет разговорным языком, а другие его за это-то именно и хвалили. Мне все эти три истории очень нравились, и Дмитрий Александрович их весьма одобрял.

Когда Карамзин задумал писать "Русскую историю", многие над ним трунили и говорили: ну где же какому-нибудь Карамзину тягаться с Татищевым и Щербатовым? 12 На деле вышло, однако, иначе: он всех перещеголял, и Дмитрий Александрович, читая его исторические статьи, оставался всегда ими доволен и не раз говаривал мне:

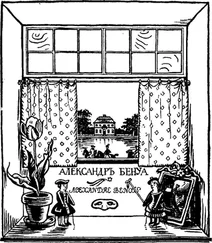

<���Н. М. Карамзин. Офорт. Художник Н. И. Уткин с оригинала А. Г. Варнека>

— Ну, матушка, этот, пожалуй, и твоего прадеда [* Василия Никитича Татищева.] за пояс заткнет; мастерски и бойко он пишет, и очень легко его читать.

Мать Карамзина умерла, когда он был еще ребенком,13 и отец его женился на другой, на Дмитриевой, и, кажется, она была добрая женщина, а не злая мачеха. У нее был племянник Иван Иванович, с которым Карамзин был очень дружен 14 и через него он стал известен тогдашнему куратору московского университета Муравьеву.15 Этот имел доступ к государю, был человек благонамеренный и, узнав, что молодой Карамзин вызывается писать "Русскую историю", довел об этом до сведения государя, который это милостиво принял, назначил жалованье и приказал дозволить Карамзину пользоваться всеми архивами и библиотеками.16 Это было приблизительно в 1802 или 1804 году, когда мы жили в тамбовской деревне и узнали об этом из журнала "Вестник",17 который тогда получали.

Читать дальше