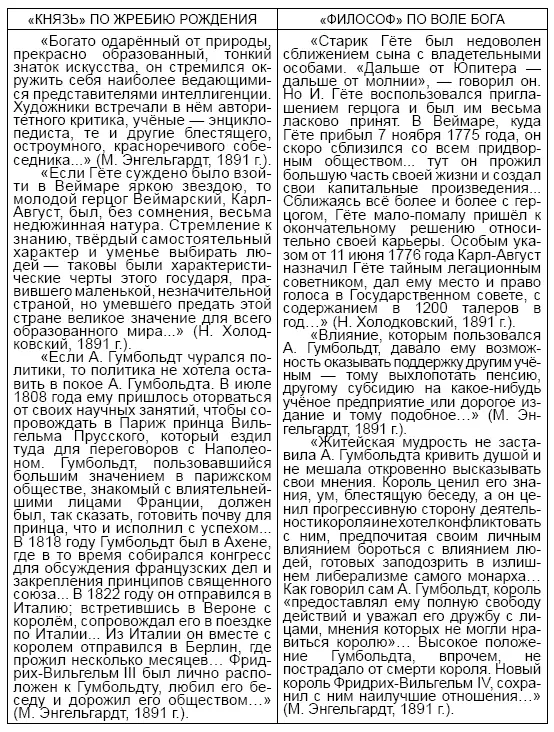

Скепсиса станет, вероятно, меньше, если предположить, что обоюдные выгоды от нарождающегося союза превышают потребности удовлетворенного самолюбия. Этот союз может дать князю репутацию «философа на троне», а художнику-творцу, ставшему «другом королей», принести славу «короля ученых».

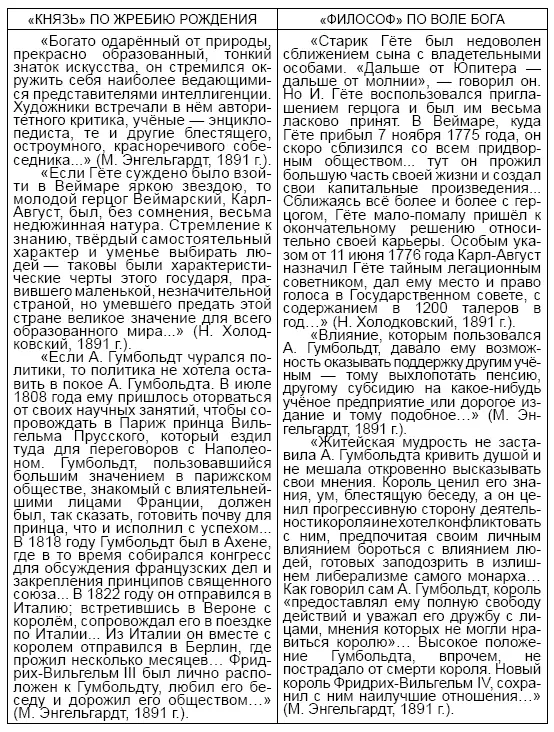

На примере самых, пожалуй, идеальных союзов – И. Гёте – герцог Веймарский Карл-Август и А. Гумбольдт – король Фридрих-Вильгельм III – можно увидеть, что приобретал, возвышаясь в своем значении, каждый:

Используемые источники: очерк. Н. Холодковского «Иоганн-Вольфганг Гёте, его жизнь и литературная деятельность», Россия, 1891 г.; очерк М. Энгельгардта «А. Гумбольдт, его жизнь, путешествия и научная деятельность», Россия, 1891 г.

Разумеется, политические интересы всегда играют самую значительную роль, но они же могут и ограничивать до «регионального влияния» там, где возможности технологической мысли исчерпываются уровнем века действительного. А вот стремление «преодолеть предел обычного человеческого существования» (его Д’Аламбер объяснял «жаждой посмертной славы») имеют литературную специфику, ибо даже самые могущественные правители мира не мыслили успех своих преобразований без того, чтобы не придать своей стране «великое значение для всего образованного мира», без творческого отклика художника-творца. Ведь силой огня и меча можно усмирить старых и подвести под власть скипетра новых подданных. Можно круто изменить их судьбы, заставить поклоняться новым идолам и под страхом смерти забыть старых. Можно внедрить культ Победоносного Имени – и толпы раболебствующих, принужденных силой или обманутых, слепо уверуют в незаменимость, избранность, исключительность «отца нации». Но раб – не сторонник, не единомышленник, не продолжатель правого дела. «Отец нации» рискует оказаться в «пустыне интеллектуального духа», получить «Африку души», когда «один в государстве своем имеет право следовать рассудку, а все другие обязаны следовать повелению, следовать тому, как другой мыслит, а не так, как самому хочется – скучно…»(А. Радищев, 1790 г.). И скучно, и одиноко. Так и путник, оказавшийся в безводной пустыне, испытывает острую потребность в источнике животворной силы… Умирая (1786 г.), тот же Фридрих II обмолвился с грустью безнадежно уставшего человека: «Я устал управлять рабами…» Признал ли он этим, что сила вольтеровских идей оказалась невелика или недостаточно велика, чтобы укрепить литературный характер его царствования? Ведь чтобы множить ряды не рабов, а идейных последователей, великий князь должен отражать дух эпохи и, что как раз и делает первый литератор своего времени, примирять с нею. Как долго, однако, можно карать и миловать от одного лица? Что рука, вызывающая слезы, может их и иссушить? Или рука, протягивающая голубя мира, никогда не берется за топор войны? Как обойти этот очевидный парадокс?

Парадокс в том, что именно «великий князь» пытается совместить «литературный» характер своего царствования с реальной политикой государства, рано или поздно сбивающейся на тропу войны. Рано, и едва ли даже поздно, с небес придется спуститься на землю, где так мало места «доброй природе». В этой связи культуролог Игорь Гарин констатирует: «Увы, благие намерения деятелей Просвещения и просвещенных государей, сталкиваясь с реалиями жизни, нередко приводили к плачевным результатам: спровоцированная Руссо французская революция завершилась кровавой резней и приходом Наполеона; Иосиф II умер, надломленный неудачами благородных порывов… а некоторые из «просвещенных» государей просто водили за нос самих просветителей, демонстрируя им «потемкинские деревни» и потемкинские же свободы…» (из книги «Что такое этика, культура, религия?», Россия, 2002 г.).

В «потемкинских деревнях» преуспела, говорят, Екатерина II, получившая однако титул «Северной Семирамиды» от философов эпохи Просвещения. «В этом отношении, – отмечает историк К. Валишевский, – видна резкая разница между первыми годами царствования Екатерины, по которым пробегал освежающий ветерок ее либеральных идей, и последовавшим за ним печальным временем реакции» (из книги «Роман одной императрицы», Франция, 1893 г.). Франциск I, боготворивший Леонардо да Винчи, отказался даже от «потемкинских свобод»: в конце своего правления (40-е годы 16-го века) он перестал покровительствовать радикально мыслящим гуманистам и начал открыто преследовать их. А Павел I и сын его Александр I, преемники русского трона после Екатерины II? Нет, кажется, монархов с более разной судьбой и степенью удачливости на ход государственных дел. Но сколько не свершившихся реформ ознаменовало конец их царствования, сколько светлых надежд «романтика на троне» погибло под спудом самодержавного скипетра! Один был «самым романтическим нашим императором» (А. Пушкин), другой приобрел репутацию мистика. И ведь оба желали только добра…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу