Жена с сыном Андреем продолжали сидеть в Бухе, регулярно посылали запросы о муже. Вскоре им пришло приглашение приехать на Урал. Это был Зубр…

Работа кипела. Выполнили множество экспериментов, но публиковать было ничего нельзя — в стране полный запрет генетики. Американцы публиковали, а русские — нет, хотя наши ученые первые изучили комплексообразователи для выведения радиоизотопов из организма человека. Занимались биологической очисткой сточных вод от радиоизотопов. В это время Зубра как бы не существовало. Где находится, уцелел ли после войны, что с ним стало — никто из биологов не знал ни за границей, ни у нас, — таковы были его условия работы. Когда лабораторию закрыли, советских ученых распределили кого куда. Зубра — в Уральский филиал Академии наук.

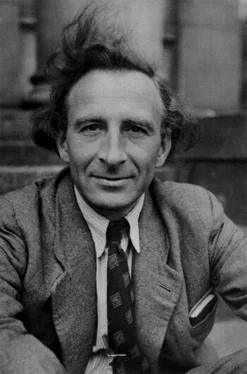

В 1956 г. Николай Владимирович приехал в Москву для того, чтобы сделать доклад на одном из семинаров по физике у П.Л. Капицы. На Казанском вокзале его встречали друзья со слезами радости на глазах. Многих, конечно, уже не было в живых, большинство подверглись гонениям и репрессиям.

Летом Николай Владимирович руководил биостанцией в Миассово, близ Урала. К нему приезжали студенты из России и других стран. У него не было никакой защиты — ни высоких званий, ни покровителей. Разве что имя, которое не нуждалось в приставках. Важно было, что это Зубр, его слова, его оценка.

Вскоре противники Николая Владимировича пустили слух, что в Германии он работал на гитлеровцев, ставил эксперименты на людях, на советских военнопленных. Пошли анонимные письма в Академию наук. Близкие ему люди избегали разговоров с ним. Он молчал, клевета расползалась. Посторонние люди в разных учреждениях встречали его недружелюбно. Все зло, был убежден он, шло от политики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Но политика настигала его каждый раз за институтскими воротами. Недоверие окружило его петлей, чуть что — она затягивалась. Неверно было бы считать, что его не заботила собственная репутация. Почему же он отмалчивался? Его соратники, Н.Н. Воронцов и А.В. Яблоков, считали — гонор мешал. Оправдываться не желал, доказывать свою честность, порядочность, любовь к родине. Не желал прикрываться гибелью сына. Гордость не давала. Самолюбие.

Друзья пытались добиться его членства в Академии наук. Сам он говорил: «Я никогда ни о чем не просил и просить не буду». С академией ничего не получилось. Начальство побоялось.

В1965 г. Тимофеева-Ресовского наградили Кимберовской медалью «За замечательные работы в области мутации» — главной премией генетиков (Нобелевской премии по генетике не существует), в 1966 г. — золотой медалью «За выдающийся научный вклад в генетику». До этого его награждали весьма почетными медалями — Дарвинской (ГДР), Менделевской премией (Чехия), медалью Лазаро Скаланцани (Италия). Он был действительным членом немецкой академии, почетным членом — американской, Итальянского общества биологов, Менде-левского общества в Швеции, генетического общества в Британии, научного общества имени Макса Планка в ФРГ, членом президиума Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова.

В 1964 г. Тимофеевы переехали в Обнинск Калужской области. Зубр вернулся на родину. После смерти жены стали ходить нищие, соседи, студенты — просить денег. Не давать он не мог. Бывали дни, когда последнюю мелочь выгребал из карманов. Их дело, считал он, просить, мое — давать. Таков социум.

В Обнинске вокруг него по-прежнему бурлила, клокотала молодежь его лаборатории. И те молодые, что наезжали из Москвы, и те, что не могли оторваться от него со времен Миассова, и те, что оставались с ним после каждой биошколы. Собирались на его обнинской квартире, по которой Зубр все еще носился взад-вперед. Набиралось двадцать — тридцать человек. Сидели кто где, в коридорчике, на полу, под столом. Начинали в восемь, расходились в двенадцать.

На семинары приходили неизвестные люди, молча записывали. Вскоре семинары прикрыли. Сборища, как выразились, безыдейны и аполитичны. Виноват оказался руководитель. В 1969 г. его уволили из Института медицинской радиологии, но в том же году его пригласил консультантом в Московский институт медико-биологических проблем О.Г. Газенко. В этом институте Зубр и проработал до конца своих дней.

Последние годы он занимался равновесием биосферы, ее устойчивостью. Пробовал очертить проблему взаимодействия биосферы и человека. Он искал сочетания наивыгоднейших вариантов сосуществования разума с биосферой. Связывал он все это с теоретическими и геохимическими представлениями В.И. Вернадского, с его общим учением о биосфере, а затем и с учением В.Н. Сукачева о биогеоценозах и биогеоценологии.

Читать дальше