Сцены Иешуа и Пилата внешне статичны. Действие происходит как бы внутри. Внутри каждого - Пилата в большей мере. И конечная победа Иешуа, неявное обращение Пилата в ЕГО веру для истинных зрителей Таганки, "но совокупности поэтов" - самоочевидны и убедительны. И заслуга в том не только артистов В.Шаповалова и А.Трофимова, не только отлично, иногда неожиданно подыгрывающих им К.Желдина (Левин Матвей), Л.Штейнрайха (первосвященник Каифа), С.Холмогорова (Иуда), но и театра в целом, таганской театральности, всего комплекса таганских средств воздействия на зрителя.

А в общем, получился талантливейший спектакль - прежде всего о том, как мы предельно небрежны, не бережны к своим талантам, к своей культуре.

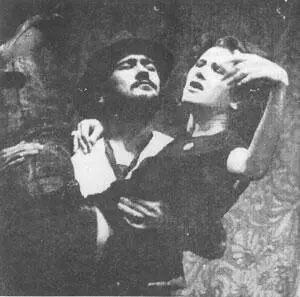

Сцена из спектакля Театра-студии "Третье направление" "Не покидай меня, весна".

Так уж вышло, что предыдущая глава посвящена, в основном, актёрам. Ролям. Тем не менее я убеждён и настаиваю на том, что спектакль "Мастер и Маргарита" стал бенефисом прежде всего таганской режиссуры. И именно с режиссуры хочу начать главу, посвященную влиянию моего Театра на театральное дело в целом. Не буду расписывать, "крася текст", каким режиссёром был Ю.П.Любимов. Надеюсь, читатель увидит и поймёт это из всего строя этой книги, из приведённых эпизодов, описания спектаклей. Человека надо судить по справедливости, по делам его, а не по словам, хотя слово нередко тоже бывает делом.

Другие режиссёры моего Театра, режиссёры не слишком многочисленной любимовской школы, работая вместе с ним, всегда оставались в тени - на мой взгляд, незаслуженно. Они сделали для театра многое. В коротком стишке, посвященном Б.Глаголину, я писал когда-то, что

Многие любимовские выверты

Борис своим горбом на сцене выверил.

И это - правда.

Но они не только "пахали", не только воплощали на сцене конкретные замыслы гениального учителя. Они и сами выдумывали, сами спектакли ставили, чаще, правда, на стороне, чем в родном театре.

Тот же Глаголин два года работал главным режиссёром в Русском драматическом театре Минска, кажется даже академическом, с числом народных (но званию) артистов куда большим, чем на Таганке. Ставил классику, ставил современную драматургию. Пьеса А.Галина "Ретро" в его минской постановке, к примеру, смотрелась куда интереснее, чем в филиале Малого театра в Москве. Особенно удались Б.Глаголину на минской сцене публицистические спектакли "Тревога" и "Соль" по пьесам местного автора-журналиста, не помню его фамилии. Там же в Минске нашёл он и Светлану Алексиевич и сделал из её документальной повести "У войны не женское лицо" пьесу, а потом вместе с А.В.Эфросом - очень сильный спектакль, возможно, последний истинно таганский спектакль Театра на Таганке.

Александр Вилькин, о котором тоже не раз упоминалось в предыдущих главах, как и Глаголин, много работал в провинции. (Впрочем, я не убеждён, что с позиций театра Ригу можно называть провинцией, а именно в Риге А.Вилькин работал, как рассказывают, наиболее плодотворно.) Я его рижских спектаклей не видел - не довелось, зато видел его спектакль об Илье Ильфе и Евгении Петрове (но их собственным рассказам и коротким сценкам), поставленный в Московском театре миниатюр, видел "Усвятских шлемоносцев" Е.Носова в ЦТСА. Смею утверждать, что это были мастерские спектакли, в которых актёры "не добирали", как правило, до режиссёрского уровня.

У А.Гончарова в Театре им. Маяковского Вилькин, обнаглев, осмелился совершенно по-своему поставить чеховскую "Чайку" в фотографическом оформлении. Татьяна Доронина интересно сыграла в этом спектакле роль Аркадиной. Нетривиальны были Треплев, Сорин, Тригорин. Вообще был живой и очень современный спектакль. Не знаю, почему критики его затюкали. Может, прав был Высоцкий, говоривший о том, что про успехи моего Театра (и его отпрысков тоже - B.C.) в газетах не принято писать, а Вилькин, хоть он многократно уходил из Таганки, неизменно возвращался туда и работал с остервенением. Видимо, именно этот театр был для него наиболее питательной средой.

Во время описанного выше 10-летнего юбилея Таганки Любимов с кем-то из ведущих вахтанговских актёров, кажется с Михаилом Ульяновым, затеял веселую перепалку но поводу разных трактовок ими и не только ими известного высказывания К.С.Станиславского о том, что в актёре должен умереть режиссёр. Но таганские режиссёры актёрства в себе не истребили. Я видел даже, как в критическую минуту (заболел исполнитель) Борис Глаголин выходил на сцену,

Читать дальше