Быков не любил говорить о себе, редко отвечал на вопросы о своей личной биографии. Если же кто-то начинал настаивать, то вполне мог услышать то, что услышала я в процессе первого с ним телефонного разговора: «…видите ли, моя биография — в моих книгах. Читайте, пожалуйста, если вам интересно, но больше, простите, мне нечего сказать».

С одной стороны, как говорится, крыть нечем. А с другой — перед автором книги о таком писателе встают определенные сложности. Поэтому биографические данные, столь необходимые для анализа и отдельных произведений Быкова, и тех изменений, которые происходили в жанровой специфике и творческой манере писателя на протяжении его творческого пути, да даже просто для понимания того, почему в разные моменты он предпочитал жанр то повести, то романа, то рассказа, а то и публицистического выступления, — эти биографические данные зачастую приходилось собирать по крохам.

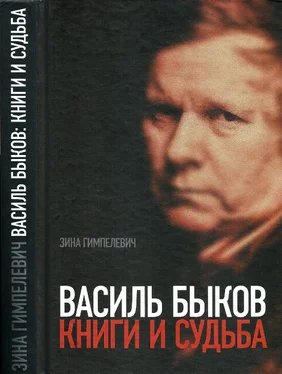

Большое подспорье в конце концов оказало мне интервью, которое я взяла у Василя Владимировича во Франкфурте, за два года до его кончины. На основании его слов мне удалось кое-что, как мне кажется, лучше понять, уточнить и поправить в этой книге.

Я уже говорила, что Быков обладал мягким юмором, отличался добрым вниманием к собеседнику, но самое привлекательное в нем было — его редкий по звонкости и искренней радости смех, а также — открытая, светлая и понимающая улыбка, на которую невозможно не ответить. Знаю, что к серьезному анализу творчества Быкова эту улыбку, что называется, не пришьешь, — но лично мне она многое дала не только для понимания личности писателя, но и его творческого и гражданского пути.

Вообще-то, о творчестве Быкова написано уже немало, особенно на славянских языках. А вот по-английски — совсем немного. Небольшие переводы, статьи и публикации — Н. Афанасьева, Т. Бэрда, Д. Брауна, М. Фрейдберга, А. Макмиллина, М. Мозура, К. Стейнберга, Н. Шнейдмана, М. Слонима и некоторых других исследователей — освещают только отдельные стороны творческого наследия писателя. Ценным дополнением в ряду этих публикаций стал раздел о Быкове в книге Арнольда Макмиллина (1999) о белорусской литературе [9] Помимо бесчисленных статей на темы белорусской и русской литературной культуры, перу профессора Арнольда Макмиллина принадлежат фундаментальные монографии, среди которых отметим следующие, относящиеся к белорусской литературе. Arnold McMillin. A History of Byelorussian Literature from Its Origins to the Present Day (Giessen: VERLAG, 1977); Belarusian Literature in 1950s and 1960s (VERLAG, 1999); McMillin. Belarusian Literature of the Diaspora (Birmingham: University of Birmingham, 2002). Writing in a Cold Climate: Belarusian Literature from the 1970s to the Present Day (London: Money Publishing for The Modern Humanities Research Association, 2010).

. Однако вопиющее несоответствие между качеством произведений Быкова и скромным количеством критических работ на английском языке о его творчестве остается. Почему? Думаю, в первую очередь это связано со сложностями переводов его прозы на английский язык. Ведь из всех знатоков творчества Быкова («рядовых» англо-белорусских читателей я оставляю за скобками), насколько мне известно, только Бэрд и Макмиллин читают Быкова в подлиннике. Один из них высказал свое компетентное мнение: «Нередко переводчики неточно понимали и слабо передавали тонкую литературную технику произведения и глубокий психологизм писателя. Убирая из текста специфические белорусские элементы, они обедняли и упрощали на свой лад произведения Быкова, смягчая тем самым остроту его реализма» [10] Помимо бесчисленных статей на темы белорусской и русской литературной культуры, перу профессора Арнольда Макмиллина принадлежат фундаментальные монографии, среди которых отметим следующие, относящиеся к белорусской литературе. Arnold McMillin. A History of Byelorussian Literature from Its Origins to the Present Day (Giessen: VERLAG, 1977); Belarusian Literature in 1950s and 1960s (VERLAG, 1999); McMillin. Belarusian Literature of the Diaspora (Birmingham: University of Birmingham, 2002). Writing in a Cold Climate: Belarusian Literature from the 1970s to the Present Day (London: Money Publishing for The Modern Humanities Research Association, 2010).

. На белорусском и особенно на русском языке о Быкове написано больше, серьезнее и значительней. Д. Бугаев, И. Дедков, Л. Лазарев и А. Шагалов посвятили В. Быкову свои монографии, на которые я часто опиралась в работе над этой книгой. Один из лучших советских критиков Алесь Адамович оставил серьезное интервью с Быковым и множество превосходных аналитических статей.

Пожалуй, здесь следует сказать несколько слов о структуре этой книги. Первые две главы — преимущественно биографические; в главах с третьей по седьмую я рассматриваю и анализирую работы Быкова, представленные в его шеститомном издании [11] Помимо бесчисленных статей на темы белорусской и русской литературной культуры, перу профессора Арнольда Макмиллина принадлежат фундаментальные монографии, среди которых отметим следующие, относящиеся к белорусской литературе. Arnold McMillin. A History of Byelorussian Literature from Its Origins to the Present Day (Giessen: VERLAG, 1977); Belarusian Literature in 1950s and 1960s (VERLAG, 1999); McMillin. Belarusian Literature of the Diaspora (Birmingham: University of Birmingham, 2002). Writing in a Cold Climate: Belarusian Literature from the 1970s to the Present Day (London: Money Publishing for The Modern Humanities Research Association, 2010).

; восьмая глава посвящена исследованию поздних работ писателя, в которых Быков, используя язык аллегорических притч, продолжает свою непримиримую и бескомпромиссную борьбу против насилия над человеческой личностью, художественно исследует многоликость добра и зла, утверждает естественность и законность права выбора каждого индивидуума при любых обстоятельствах; девятая глава предлагает читателю интервью 2001 года, которое, как мне кажется, явилось для писателя одним из толчков взяться за мемуарную прозу — Доўгая дарога да дому , 2003 [12] Быкаў Васiль . Доўгая дарога да дому. Мiнск: Кнiга, 2003.

( Долгая дорога домой , 2005) [13] Быков Василь . Долгая дорога домой / Пер. Валентина Тараса. Москва: АСТ, 2005.

.

Читать дальше