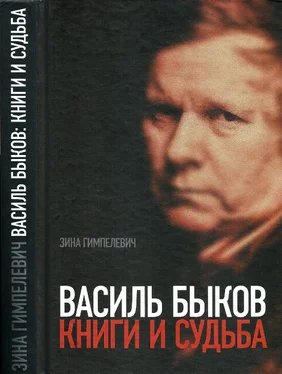

Период с 1960-го по 1985-й — это годы динамичного творческого роста и писательской активности В. В. Быкова. Широкое читательское признание и известность принесла ему повесть «Журавлиный крик» (1961), вслед за ней одна за другой появились ставшие уже всемирно известными такие произведения, как «Альпийская баллада» (1964), «Мертвым не больно» (1965), «Проклятая высота» (1968), «Сотников» (1970), «Дожить до рассвета» (1973) и «Пойти и не вернуться» (1978) и так далее. Упомянутый уже Макмиллин писал: «Еще в конце 1950-х стало ясно, что пережитый военный опыт будет доминирующим в творчестве Быкова» [17] Макмиллин Арнольд . Боль правды. Белорусская литература в 1950-х и 1960-х. Вена: Верлаг, 1999. С. 206.

. К этому следует добавить, что постоянное возвращение к военной теме — или, вернее, тот факт, что по велению памяти, совести и долга он так никогда и не «вернулся с фронта», — было порождено внутренними тревогами писателя и его почти мистической верой в способность сочинениями о войне предотвратить следующую.

Попахивает мессианством, не так ли? Мессией себя Быков, конечно, не ощущал, но миссию свою сознавал вполне отчетливо. Кстати, такие критики, как Адамович, Дедков и Лазарев, достаточно близко подходят к вопросу о мессианстве писателя, но не называют его этим словом. То же ощущение долга и избранничества, которое не выбирают, а словно присылают только тем, у кого есть сила нести тяжелый крест, проявилось у Быкова и в последующие годы.

Десятилетие, начавшееся с перестройки (1986 год) и продолжившееся по 1998-й (год вынужденного отъезда или фактического изгнания Быкова из Беларуси), превратило писателя в активного общественного деятеля. Писательский стол все чаще заменяла трибуна, Быков стал принимать участие в политической жизни СССР, а после его распада активно занялся социальными, национальными и экономическими проблемами Беларуси. Но вовлеченность в ежедневные общественные дела если и вытеснила в какой-то мере память о войне, то лишь ненадолго. И даже не вытеснила, а чуть-чуть потеснила. Тема войны с ее нравственными коллизиями продолжала играть серьезную роль в его литературных произведениях.

Еще одним толчком к становлению Быкова в качестве активного гражданского деятеля стала Чернобыльская катастрофа (26 апреля 1986 года). Чернобыль словно бы разбудил белорусов, вызвав взрыв чувств; нетипичных для этого известного своей терпимостью, если даже не некоторой апатией, народа, пережившего множество катастроф. До Чернобыля — уже началась перестройка — Белоруссия плелась в хвосте событий. Гласность ее почти не затронула. После Чернобыля Быков очень быстро стал одним из лидеров белорусской интеллигенции, вернее, ее значительной части, той, которая поддерживала возрождавшееся чувство национального самосознания, боролась за выживание национального языка, а вместе с ним и национальной культуры. Быков с головой окунулся в публицистику — устную и письменную. Две книги — «На крестах» (1992) и в особенности «Крестный путь» (1999) — были написаны в новом для белорусской литературы жанре — «социальной прозы».

1994 год оказался критическим для Беларуси — президентом стал человек, очень быстро начавший строить полицейское государство. Быков не мог не выступать с резкой критикой устанавливающегося порядка и очень быстро сделался одним из главных диссидентов страны, что, в свою очередь, принесло Василю Владимировичу немало личного горя и невзгод. Несмотря на огромный вклад Быкова в общественно-политическое и культурное развитие родной Беларуси — или, вероятнее всего, именно из-за этого, — Лукашенко со своими приспешниками подверг Василя Владимировича Быкова полной информационно-общественной изоляции в его родной стране. Эти гонения не повлияли, однако, на творческую активность писателя. Так, в течение 1995–1996 годов Быков публикует небольшой роман, десять рассказов и объемное эссе; он также переписывает, или, точнее, правит, некоторые свои ранние работы, искаженные в свое время цензурой. Так, его короткий роман «Стужа» о периоде коллективизации в Беларуси — и, конечно же, о войне — был написан Быковым еще в 1969 году, восстановлен в 1991-м, принят к публикации в 1992-м. «Стужа» — одна из наиболее значимых работ Быкова по характеру письма и разработке сюжета, который оставался в Беларуси табу даже после перестройки, — с трудом была введена в состав шеститомного Собрания сочинений в 1994 году.

С той же продуктивностью продолжал работать Быков и в годы фактического изгнания — в Финляндии, Германии, Праге. Быковы сильно скучали по дому, но, похоже, неутешительные вести оттуда только подогревали желание и способность писателя к работе, от которой он отрывался практически лишь для того, чтобы наскоро перекусить и немного отдохнуть.

Читать дальше