Но открытие этого института затянулось до 1959 г. Ждали, когда освободится предназначенное для этого Института здание. Но вот летом 1959 г. институт с аббревиатурой ИРФХБ (см. выше) был открыт. Одновременно с этим только что назначенный директором Института академик В. А. Энгельгардт был освобождён от поста академика-секретаря Отделения биологических наук АН СССР. На этом настоял Т. Д. Лысенко, имевший большое влияние на аппарат ЦК (принимавший ключевые кадровые решения во всех сферах управления страной). Это была своеобразная «плата» за образование ИРФХБ. Энгельгардт, которого утвердили на роль директора нового института, считал такое свое назначение победой и правильно делал. По своему складу, по эрудиции (он был выпускником Медицинского факультета Московского университета) и по научным интересам он был далёк от ботаники, зоологии, в которой должен был как-то ориентироваться глава Отделения биологических наук. Академиком-секретарём ОБН АН СССР стал биохимик, специалист по биохимии вина Н. М. Сисакян, угодный и ЦК КПСС, и Лысенко.

События в науке, предшествовавшие созданию новых институтов АН СССР

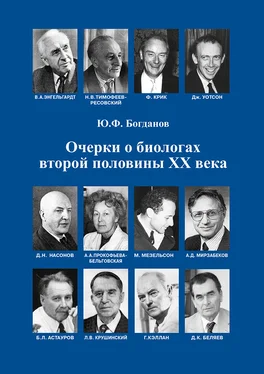

Задачи науки, которые привели к необходимости организации таких институтов, как Институт цитологии и ИРФХБ АН СССР, начали созревать ещё в конце 20-х, когда глава экспериментальной биологии в СССР Н. К. Кольцов развивал идеи физико-химической биологии. Он представлял себе хромосомы в виде гигантских белковых молекул. Его ученик Н. В. Тимофеев-Ресовский, вместе со своими германскими коллегами, на основе анализа частоты прямых и обратных мутаций, вызванных ионизирующей радиацией, рассчитали, что эффективный объём химической структуры гена, который поражается при мутации, составляет лишь несколько тысяч атомов, а мутация может возникать при разрыве лишь одной химической связи. На основе этого немецкий физик Шрёдингер в 1943 г., находясь в эмиграции в Ирландии, развивал биофизическую теорию молекулярной организации живой материи. В 1944 г. было доказано, что именно ДНК несёт генетическую информацию, а в 1948 г. – что количество ДНК в гаплоидном наборе хромосом – постоянно, как и должно быть, если ДНК – вещество наследственности. Открытие вторичной структуры ДНК (двойной спирали) в 1953 г. положило начало эпохе новой науки – молекулярной биологии.

Известие об открытии структуры ДНК просачивалось в советскую научную среду медленно. Доступ к зарубежной научной литературе в 50-х годах был затруднён. Члены Академии наук (академики и члены-корреспонденты) имели доступ к журналам Science и Nature, где обсуждалась значимость этого открытия и шла дискуссия вокруг поисков генетического кода. Но в то время лишь немногие из членов Академии разбирались в вопросах наследственности, в значимости этих работ для науки о жизни. Среди биологов преобладали зоологи, ботаники, физиологи, все – весьма далёкие от проблем наследственности. Генетики понимали значение открытия структуры ДНК для биологии, но они не имели руководящих постов в науке, они были отстранены от этих постов после сессии ВАСХНИЛ в 1948 г.

Однако некоторые биохимики, например В. А. Энгельгардт, понимали значимость открытия структуры ДНК, а члены Академии, биохимики А. Н. Белозёрский и С. Е. Северин, заведовавшие кафедрами в МГУ, если и понимали, то не выражали этого вслух и не говорилиь об этом на своих лекциях, не решались. Я слушал курс биохимии С. Е. Северина в 1955 г., и он молчал о генетической роли ДНК. А. Н. Белозёрский участвовал в знаменитом Cold Spring Harbor Symposium в США, в июне 1948 г. (за два месяца до сессии ВАСХНИЛ). На этом симпозиуме были представлены доказательства генетической роли ДНК и постоянства количества ДНК на гаплоидный набор хромосом. Однако Андрей Николаевич Белозёрский молчал об этом и после 1948 г. не показывал никому том трудов этого симпозиума.

В. А. Энгельгардт был готов к восприятию идеологии молекулярной биологии, родившейся на Западе. Его исследования 40-х гг. по актомиозину – комплексу структурных белков мышц, оказавшемуся в его опытах одновременно ферментом, переносящим фосфорную группу, – сделали его одним из основателей идеи молекулярных механизмов «работы» биологических молекул в живых тканях.

В СССР первыми о структуре ДНК и о генетическом коде публично заговорили физики. В феврале 1955 г. в Институте физических проблем АН СССР под председательством директора этого института академика П. Л. Капицы состоялся ставший знаменитым семинар, всколыхнувший физиков, химиков, биофизиков, опальных генетиков. На этом семинаре генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский изложил свою работу 1935 года, выполненную совместно с К. Циммером и М. Дельбрюком, и рассказал об упомянутом выше «биофизическом анализе мутационного процесса» и определении молекулярных размеров гена, а физик, академик И. Е. Тамм рассказал о расшифровке структуры ДНК, сделанной Ф. Криком и Дж. Уотсоном. На этом семинаре были произнесены слова о том, что возникла новая наука, строгая наука о физических и химических основах жизни. Она получила название молекулярной биологии. Нет сомнений в том, что этот семинар неофициально оказал большое влияние на принятие решений об организации группы институтов Академии наук СССР. О двух из них: Институте цитологии (Ленинград) и Институте радиационной и физико-химической биологии мои личные впечатления и воспоминания написаны в двух следующих очерках. Об Институте цитологии и генетики (Новосибирск) я рассказываю в очерке об академике Д. К. Беляеве. Институт общей генетики АН СССР, о котором в этой книге тоже есть очерк, был создан в 1966 г., через 10 лет после первой «организаторской» волны.

Читать дальше