Страна накануне подъёма в науке

Вторая половина пятидесятых годов XX в. стала переломной для многих областей жизни в Советском Союзе. Наша страна, как и вся Европа, в основном восстановилась после ужасающей, разрушительной Мировой войны. Улучшились условия жизни, изменилась социально-политическая обстановка в СССР. В самостоятельную жизнь вступило новое поколение, поколение тех, кто родился в тридцатые годы, испытал в детстве горечь войны и стремился ко всему новому и жизнерадостному. Не стало диктатора Сталина и его главных опричников. Началось то время, которое вскоре, по названию повести И. Эренбурга, назвали «Оттепелью». Сначала появилась повесть Дудинцева «Не хлебом единым», потом – рассказы А. И. Солженицына, песни Б. Окуджавы, М. Анчарова, А. Галича, В. Высоцкого.

Оттепель отчётливее всего ощущалась в столице. Начались московские международные кинофестивали, международный конкурс им. П. И. Чайковского, на экранах кинотеатров появлялись зарубежные (как правило, хорошие) кинофильмы, в домах и на «неофициальных» площадках звучал джаз, а мода на рок-н-рол сменялась модой на твист. В 1957 г. В Москве состоялся Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Дозированный ручеёк иностранцев, посещавших Москву с культурными, научными, изредка – туристическими и личными (семейного характера) целями стал постоянным.

Началась оттепель и в науке. Почти сошла «на нет» борьба с «космополитизмом», провозглашенная в 1946 г. Потеплело и в многострадальной биологии, но только в Ленинграде и в Москве, да ещё в Новосибирске, где народилось чудо – Академгородок во главе со здравомыслящими академиками, переехавшими из Москвы и Ленинграда. Остальная провинция оставалась «в чёрном теле». Там продолжали господствовать лысенковцы. Впрочем, и московская наука оставалась разнородной: лысенковцы господствовали даже на Биологопочвенном факультете Московского университета. Ленинградский университет оказался более прогрессивным. В ЛГУ преподавание «классической» генетики возобновилось в 1957 г. В том же году в Ленинграде был открыт прогрессивный академический Институт цитологии АН СССР во главе С Д. Н. Насоновым, борцом против маразматической «теории» О. Б. Лепешинской о перманентном самозарождении жизни из… грязи.

Прогрессивные московские биологи как рыба об весенний лёд бились с ЦК КПСС, пытаясь ниспровергнуть могучего Т. Д. Лысенко. Известный с довоенных времен генетик В. П. Эфроимсон, освобождённый из ГУЛАГа, написал обширное письмо в ЦК КПСС, а затем ранее неизвестный биолог Ж. А. Медведев послал туда же ещё более объёмистый (не менее 300 стр.) опус о вреде, нанесённом стране лысенкоизмом. Физик, академик А. Д. Сахаров, пользуясь служебными каналами, разослал этот опус под грифом «секретно» по всей системе Средмаша-Главатома, т. е. тысячам физиков, химиков, биологов, геологов, инженеров и других специалистов и администраторов, работавших в «почтовых ящиках». В этих «письмах» Эфроимсона, Медведева, да ещё в отдельном письме в ЦК, получившим по числу подписей под ним название «Письма трёхсот», учёными, членами Академий наук и профессорами вузов перечислялись и растолковывались многочисленные доказательства вреда, нанесённого сельскому хозяйству, биологической науке и образованию постановлениями пресловутой сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Кому это растолковывалось? – Сотрудникам Отдела науки ЦК КПСС, которые максимально, что могли сделать – подать резюме этих писем «наверх», в секретариат ЦК, где их прочли бы другие аппаратчики и доложили бы (с каким оттенком?) секретарям ЦК, а те? А те «смотрели в рот» Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву, который любил Т. Д. Лысенко, как «народного» академика, развивавшего понятные ему, Хрущёву, взгляды. И это продолжалось до осени 1964 г., когда Н. С. Хрущёв, наконец, сам надоел партийной элите и был снят с поста «Первого секретаря», …но ЦК КПСС учредил пост «Генерального секретаря»: «Приди, Княже, правити нами!»…

Наконец Лысенко тоже «полетел» вслед за своим покровителем Н. С. Хрущёвым, и открылась форточка для снабжения биологии кислородом. Но вернемся в 1957 год.

Обновление советской науки

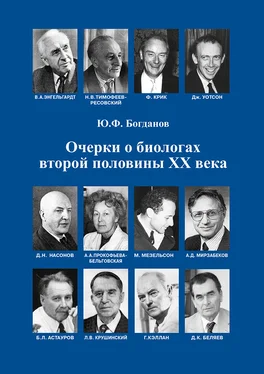

В 1957 г. Академия наук СССР создавала новые институты. Началось масштабное исследование космоса, продолжал развиваться атомный проект СССР. Необходимость включения биологических исследований в эти и другие государственные проекты стала очевидной. Конечно, то, что было очевидным для учёных, им самим приходилось доказывать руководству Академией наук, а затем и руководящему аппарату страны. Лысенко – Лысенкой, а защищаться от радиации и иметь здоровое потомство – это было понятно независимо от идеологии. Даже член-корреспондент АН СССР Н. И. Нуждин, один из ближайших соратников Лысенко, примкнувший к нему после сессии ВАСХНИЛ 1948 г., прекрасно образованный в области классической генетики, но конъюнктурно «лысенковавший», занимался вопросами радиационной генетики. Еще до массового создания новых академических институтов, а именно в 1956 г., был создан Институт биологической физики АН СССР, где к исследованиям в области радиационной генетики были привлечены член-корреспондент АН СССР Н. П. Дубинин с большой группой соратников, а вице-президент АН СССР академик Н. Н. Семёнов создал у себя в Институте химической физики группу во главе с генетиком, доктором наук И. А. Рапопортом, открывшим в 40-х гг. химический мутагенез. В 1957 г. было создано сразу несколько институтов Академии наук СССР, призванных развивать новую биологию на основе физико-химических подходов к явлениям жизни. Это были: в Сибирском отделении Академии Наук – Институт цитологии и генетики (в Новосибирске) во главе с директором-организатором Н. П. Дубининым, Институт биофизики Сибирского отделения (в Красноярске); упомянутый ранее Институт цитологии во главе с Д. Н. Насоновым в Ленинграде; Радиобиологический отдел в Институте атомной энергии (руководимым И. В. Курчатовым) в Москве; и в том же году было принято принципиальное решение о создании Института радиационной и физико-химической биологии (ИРФХБ) в Москве во главе с академиком В. А. Энгельгардтом.

Читать дальше