Отсутствие глаз усиливает ощущение крика, скрежета зубов. Кажется, этим существам не светит ничего хорошего, они погружены в вечное противостояние друг с другом. Все трое искалечены, словно жертвы некого эксперимента, породнившиеся друг с другом в момент пытки, но не осознающие причин этого родства. В пластике центрального существа можно увидеть единство мужского и женского – фигура одновременно похожа на головку пениса и женские ягодицы. Их очертания, очевидно, взяты Бэконом из картины Диего Веласкеса «Венера перед зеркалом», о которой он однажды сказал: «Если вы не понимаете “Венеру Рокби” – вы не понимаете мою живопись». Синтез мужского и женского постоянно осмысливается в искусстве Бэкона и его рефлексии о самом себе и своей природе.

Эстетика существ из «Трех этюдов…» определенно оказала значительное влияние на многих художников.

Вспомним хотя бы зловещего ксеноморфа Ханса Руди Гигера, художника, увлеченного биоинженерией и порнографией. «Чужой», созданный Гигером в 1979 году для одноименного фильма, потрясает прежде всего тем, что, будучи зверем, кажется испытывает сверхчеловеческую ненависть к своим жертвам – ненависть, существующую в нем на органическом уровне инстинкта.

Существа Бэкона по своей сути – органы, транслирующие эмоции, чувства и состояния, их физиология подчинена единственной задаче – максимально полно выразить гнев, боль и негодование. Гнев или боль как бы нивелируют все остальное. Когда ты кашляешь в астматическом припадке, ты не человек с целями и проектами, прошлым и будущим, ты не человек с руками и ногами, ты кашляющий, ты гортань, которая кашляет, ты нехватка воздуха в легких (к слову, Бэкон страдал от астмы).

Попробуем на секунду представить, что происходит во время пытки. В югославском лагере Голи-Оток заключенных заставляли избивать друг друга, как бы стирая в них постепенно все человеческое, сглаживая очертания вращающейся на подставке скульптуры. Бэкон показывает нам не внешние атрибуты насилия: ружья, раны, ножи, руины, он показывает трансформацию переживающего и производящего насилие, его расчеловечивание. И чтобы это испытать, совсем необязательно строить Освенцим или ГУЛАГ – иногда достаточно просто вернуться домой. Цитируя автора: «Между рождением и смертью всегда происходит то, что мы называем насилием».

Глава вторая

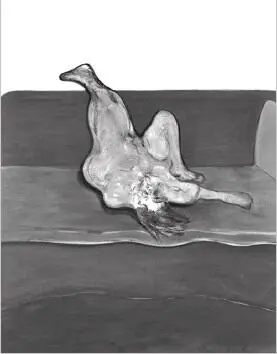

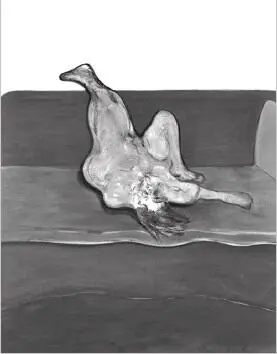

«Лежащая фигура»

Бэкон постоянно помещает свои фигуры в своеобразное герметичное пространство – нечто наподобие сцены, круглой по форме, как будто засыпанной песком. Она окружена непроницаемыми стенами обычно самых изысканных оттенков. К природе этой сцены мы будем то и дело возвращаться: ее мотив навязчиво повторяется, очерчивая контуры создаваемого Фрэнсисом мира. Мы видим лежащую на круглой кровати фигуру, которая раскрыта перед нами, практически вывернута наизнанку – то ли завлекает, то ли позволяет трактовать ее так.

Повторяющиеся овалы напоминают театральную эстетику барокко, например, разорванный франтон капеллы Корнаро, который открывает перед нами скульптурную группу «Экстаз святой Терезы» Лоренцо Бернини. Эта композиция – одна из квинтэссенций барокко как стиля и метода воздействия на прихожан, главная суть которого – раскрыть простой тезис: вся жизнь – театр. Тут, в церкви, зритель может созерцать театр самого высокого уровня, освященный Богом, и делать это в компании с лучшими людьми города: по бокам от основной композиции Бернини создал балконы со зрителями, среди которых сам заказчик скульптуры кардинал Корнаро.

Бэкон тоже направляет композицию на зрителя, но есть существенное отличие – в капелле Корнаро ты все-таки смотришь снизу вверх, что соответствует логике происходящего: ты лишь свидетель божественного вмешательства. Что касается «Лежащей фигуры», то тут взгляд идет сверху вниз, словно мы стоим на возвышении. Это положение подчеркивается тенями, отбрасываемыми фигурой и кроватью. Где же мы находимся в этот момент, что подразумевает этот угол зрения? Похоже, он воспроизводит наблюдение откуда-то сверху за хирургической процедурой в прозрачной операционной.

Наверняка вы видели подобные фрагменты в каком-нибудь фильме: на столе неподвижно лежит рассеченный пациент, вокруг которого торжественно движутся врачи, и зрители – студенты или встревоженные родственники – застыли, как в музее перед картиной. В нашем случае картина рассечена, как и пациент, но Бэкон не изображает врачей, и фигура не под наркозом: она раздвигает ноги, мотает головой. Картина оперирует себя сама. Или же автор, как жестокий демиург, заставляет фигуры ломаться и выворачиваться даже в момент влечения? Может, он издевается над естественным, трактуя его как болезнь, требующую хирургического вмешательства?

Читать дальше