В междувоенные годы официальная наука СССР о Виппере не забывала: ученики Покровского писали о его трудах резко критические отзывы, а люди, окончившие университеты и учившиеся у профессора до его эмиграции, давали высокие оценки. В 1930 г. историк социалистических учений и будущий академик В. Волгин написал обширную и в целом очень лестную статью о престарелом профессоре, белом эмигранте: «В.(иппер) – самый яркий и талантливый представитель в исторической науке настроений рус.(ской) мелкобуржуазной интеллигенции конца XIX и начала XX в. В связи с этими настроениями становятся понятными и идеологические колебания В., его отношение к революции и к революционной теории и особенности В., как историка, его скепсис и его увлечение «новыми словами». Следует отметить особо большое значение В., как преподавателя высш.(ей) школы…Талантливый лектор, прекрасный руководитель семинарских занятий, ученый с исключительно подвижным и восприимчивым умом и с черезвычайно широкими интересами, В., во все время своей преподавательской деятельности группировал вокруг себя лучшие, наиболее живые и радикальные элементы студенчества» [56].

Но подрастало молодое поколение «красной профессуры», взращенное академиком М.Н. Покровским, для которых его мнение было непререкаемым, правда, до тех пор, пока учитель был при власти. В 1932 г. вышел очередной 27-й том Большой советской энциклопедии, в котором была помещена статья М.В. Нечкиной «Иван IV». М.Н. Покровский был мертв, до официального развенчания «школы Покровского», во время которого его ученица исполнила роль «запевалы», оставалось несколько лет. Соединяя взгляды Покровского с новейшей политической фразеологией сталинской эпохи, Нечкина писала «об обострении классовой борьбы» «между двумя фракциями феодально-землевладельческого класса» за «диктатуру» помещиков-крепостников в эпоху Ивана Грозного. Заявила, что дворянская историография строила «идеалистические теории вокруг психологических черт Ивана IV» и называла его «тираном» и «безумцем». При этом из старых историков упомянула только труды Н. Карамзина, но перечислила таких деятелей художественной культуры, как Ал. К. Толстой, П. Антокольский, И. Репин. После Октябрьской революции, продолжала Нечкина, фигура Ивана IV «получила в глазах контрреволюционной интеллигенции особенный смысл идеализации», позволяющий использовать его как призыв «в борьбе с революцией. Эмигрировавший в 1924 г. проф. Р.Ю. Виппер в своей книге «Иван IV» (1922) создает контрреволюционный апофеоз И. IV как диктатора самодержавия, прикрывая «историчностью» темы прямой призыв к борьбе с большевизмом» [57]. Одноименное произведение Платонова ею также оценивалось как исследование с контрреволюционными тенденциями. Зато в качестве образцов марксистского подхода указывались соответствующие разделы «Русская история с древнейших времен» М.Н. Покровского. Пройдет совсем немного времени, и Нечкина круто изменит свое мнение в отношении оценки деятельности царя, творчества Виппера и Покровского.

Наверняка Виппер следил за политическими изменениями в СССР, в том числе и за взглядами на его творчество. Но без всякого сомнения он не подозревал, что «великий советский вождь» Сталин, вообразивший себя новым воплощением Ивана Грозного, с конца 1920-х гг. взялся за переосмысление истории СССР, истории ВКП(б), Всемирной истории и собственной биографии, как апофеоза всех этих историй. Конечно, в 1934 г. Виппер мог узнать из советской печати, что создана специальная правительственная комиссия во главе со Сталиным, Кировым и Ждановым, которая объявила конкурс проектов новых официальных учебников истории для школы. Как я уже отмечал, Виппер сам когда-то писал хорошие гимназические учебники, и поэтому деятельность комиссии могла его заинтересовать. Но вряд ли он мог знать, что Сталин, не только организовавший и руководивший этой комиссией, но принимавший непосредственное участие в редактировании и оценке присылаемых рукописей, прочитал и несколько старых учебников Виппера. Я гляжу сейчас на читанные Сталиным учебники Виппера и вижу, как вождь не мог оторваться от текстов, исчеркав их вдоль и поперек своими пометами и замечаниями. Скорее всего, тогда же он прочитал и «Ивана Грозного». Но здесь мы вынужденно остановимся, поскольку дальнейший разговор требует дополнительных пояснений.

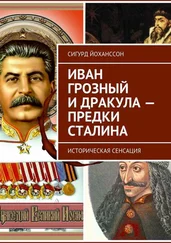

Чтобы понять, как развивались события дальше, мы должны вернуться более чем на пятнадцать лет назад, к тому времени, когда Сталин замыслил сконструировать для советских людей новое прошлое, поскольку картину будущего пред ними уже давно развернули Маркс – Энгельс – Ленин – Сталин. Вождь после некоторых колебаний, подобно Грозному «перебрав людишек», центральной исторической фигурой сделал средневекового царя Ивана IV, мобилизовав на его возвеличивание лучшие творческие силы страны.

Читать дальше