Однажды из любопытства я проехал на трамвае соответствующего маршрута и в другой административный район города – Ленинский район, который в народе называют Дзёмги. Из трамвая при этом до самой конечной остановки не выходил. Всё рассматривал из его окон. На этом же трамвае вернулся обратно. В последующем я в том районе бывал нечасто, так как почти всё, в чем я обычно нуждался, находилось на территории Центрального района.

Город в целом смотрелся неплохо. Улицы прямые, широкие. Домов старой деревянной постройки, как мне показалось, было сравнительно немного. Велось большое строительство. Среди новостроек преобладали пятиэтажные дома. Обращали на себя внимание парковые зоны в разных частях города. Хотя, на мой взгляд, ещё многое следовало сделать, чтобы город выглядел по-настоящему ухоженным и красивым. Дело в том, что благоустройство часто отставало от возведения новых домов и микрорайонов. Однако все относились к этому спокойно, так как понимали, что это неизбежные недостатки быстро развивающегося города. А в будущем всё поправимо. Прогнозировался на ближайшие пятилетки дальнейший существенный рост социально-экономического потенциала города и соответственно численности его населения. Следует заметить, что в Комсомольске-на-Амуре в то время (имеется в виду 1976 год) было уже почти 250 тысяч жителей.

Когда в город прибыли супруга и дочь, я часто гулял уже не один, а с кем-нибудь из них или с обеими вместе. Знакомство с городом осложнял неприятный дым. Получилось так, что со второй половины августа до конца октября в Комсомольске-на-Амуре и его окрестностях совсем не было дождей, и по причине затянувшейся засухи в окружающих лесах и торфяных низинах разгорелись природные пожары, нередко подступавшие к городской черте.

Однажды, побывав в книжном магазине, в котором стала работать моя супруга, я обнаружил на одном из торговых стеллажей пару книг об истории города. Они заинтересовали меня, и я приобрёл их. Вот их названия: Город на заре. Сборник о Комсомольске-на-Амуре. Составитель С. Савельев. Редактор Б. Никифоров. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 312 с., ил. (серия «Гвардия Ленинского комсомола»); Хлебников Г., Дороднов Е. Мужество Комсомольска. Хроника героической стройки. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1974. – 272 с. (серия «Адрес подвига – Дальний Восток»). Дома ознакомился внимательно с их содержанием. Это помогло мне понять многое из того, что представляет собой город, чем живут его жители.

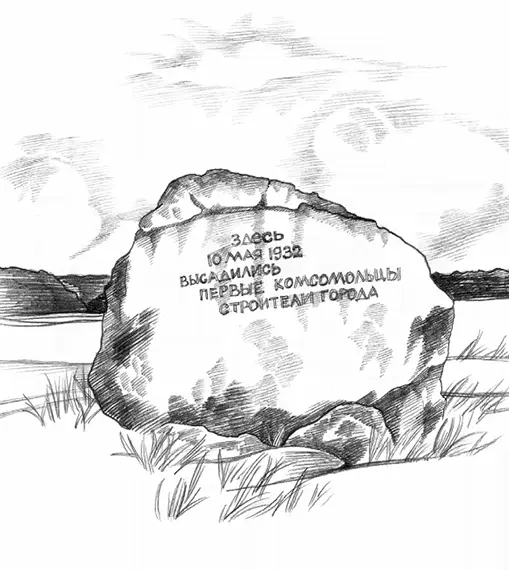

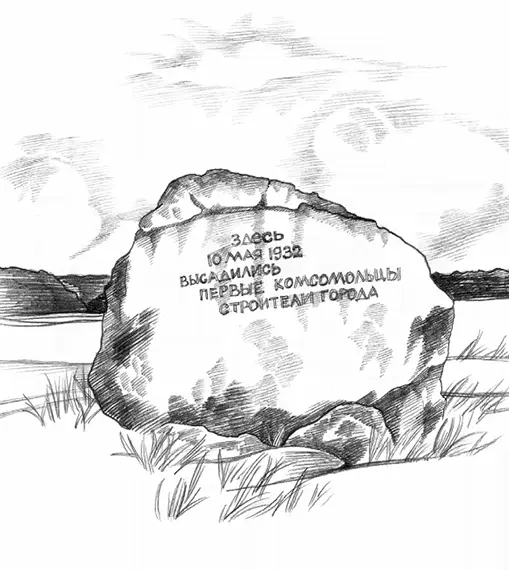

Из книг следовало, что город строился практически с нуля на низинном левом берегу Амура в сложных природных условиях. На его нынешнем месте находились только небольшое село Пермское и, на северо-востоке от села, за малой рекой под названием Силинка, впадающей в Амур, – нанайское стойбище Дзёмги.

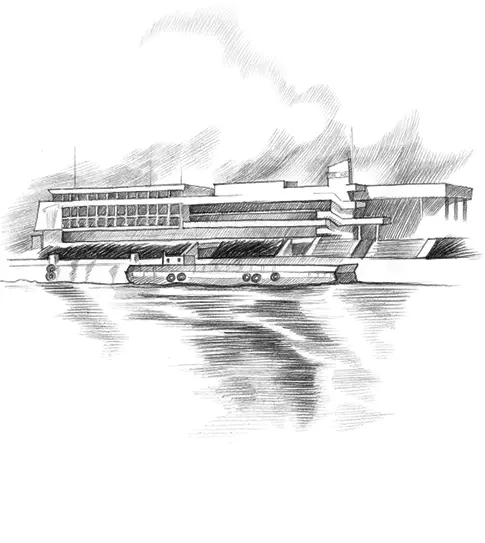

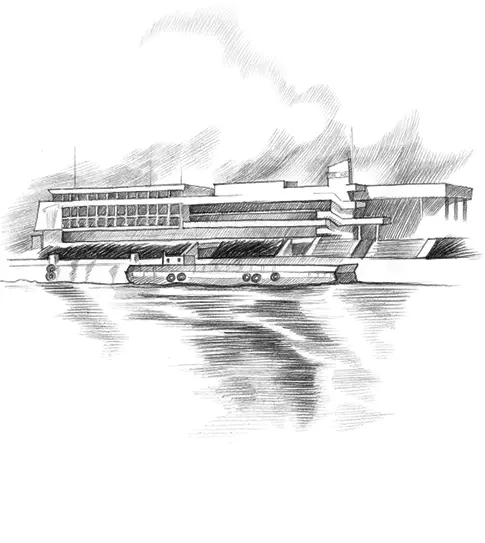

Несмотря на трудности, которые преодолевались героически, в довоенное и послевоенное время были построены и задействованы мощные предприятия судостроения и авиастроения, являвшиеся градообразующими, а также крупные заводы по выплавке стали, переработке нефти, сборке сложного промышленного оборудования. Попутно создавались необходимая городская инфраструктура, жилищный фонд.

Первые строители довольствовались поначалу палатками, шалашами, землянками. Но вскоре развернулось массовое строительство деревянных построек преимущественно барачного типа. Постепенно дело дошло и до сооружения капитальных зданий из кирпича.

Город рос довольно быстрыми темпами. Об этом свидетельствует следующий перечень наиболее важных событий из его ранней истории:

16 июля 1932 года введён в строй лесозавод – первое промышленное предприятие будущего города.

10 декабря 1932 года Президиум ВЦИК постановил переименовать село Пермское в город Комсомольск-на-Амуре.

12 июня 1933 года началось строительство Амурского судостроительного завода.

В мае 1935 года был заложен фундамент первого кирпичного здания – школы.

25 ноября 1935 года сдана в эксплуатацию первая очередь ТЭЦ.

1 июля 1936 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию Амурский судостроительный завод.

10 октября 1938 года открыт политехнический техникум.

Читать дальше