В округе голуби водились почти в каждом доме, и летними вечерами устраивались целые представления.

Стаи кружились в небе вокруг своих голубятен. Хозяева голубей торчали на крышах, задрав головы, – то свистя, как соловьи-разбойники, то размахивая погоном (жердь с тряпкой на конце). Турманы в полете кувыркались в воздухе, вызывая восторг голубятников и зрителей. Главной целью гона, кроме прелести слежения за четким полетом стаи, было – загнать голубя, а то и всю чужую стаю. Сперва посадить на свою крышу, а если удастся – то и заманить в свою голубятню. После чего наступает торг – выкуп или обмен загнанных голубей, здесь опять целая наука неписаных законов и правил. Нередко голубиные дела заканчивались потасовками и даже настоящей длительной войной улиц и участков.

Петр был королем голубятников! И стая была на подбор, и турманы не ленились, и загонял он чужих голубей и целые стаи артистически. Скажем прямо, голуби очень отвлекают от учебы, и Петя учился неважно. За курс реального училища два или даже три раза оставался на второй год, но неизменно ходил в уличных героях.

Большим успехом, особенно в длинные зимние вечера, пользовалось лото . Играли всей семьей, для игры нужно было знать только цифры и самые элементарные правила, поэтому в лото начинали играть очень рано, лет с 4–5-ти. Играли на деньги по полушке (1/2 коп.) за карту. Почему-то отдельные цифры на бочатах имели имена собственные, например, «1» называлась «кол», «11» – «барабанные палочки», «69» – «туда-сюда», «77» – «дамские ножки» и т. д.

Кроме лото, играли в карты. Дети – в пьяницу и дурачка. Взрослые в преферанс.

В почете были шахматы. Сам Федор Васильевич играл хорошо, решал шахматные задачи и даже сам составлял этюды, которые иногда посылал в журналы и газеты. В шахматы хорошо играли все братья.

Были и другие настольные игры, например – очень популярная в начале века игра «Рич-рач». Играли двое или четверо, смысл в достижении фишкой цели, причем ходы определялись на основе бросания игральной кости.

Кстати, на этом принципе появилась масса игр, которые высылались в качестве приложения к журналам.

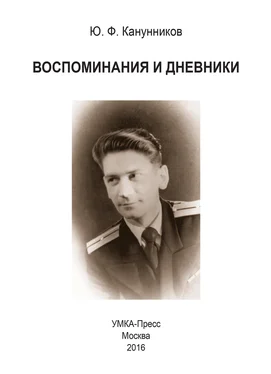

О книгах и журналах следует сказать особо. Федор Васильевич всю жизнь методически собирал библиотеку, которая в конце концов, как отмечают и родственники, и знакомые, стала к первой мировой войне – одним из лучших частных собраний в городе. Отмечалась ее доступность для знакомых и многочисленных соучеников всех детей.

Достаточно сказать, что когда в 1920 году в доме случился пожар, книги спасти не удалось, но только книги, возвращенные «с рук», думаю, далеко не всеми, – составили (как можно судить по переплетам и экслибрисам) до сотни томов самого различного характера. Например, переплетенные комплекты журналов «Нива» за 1906 и 1915 годы, комплекты детских журналов «Светлячок», «Задушевное слово», «Всемирный следопыт» .

Эти журналы выписывались из года в год и обязательно единообразно переплетались в черный коленкор с золотым тиснением названий.

Кроме того, к журналам ежегодно шли приложения классиков русской и зарубежной литературы. Многие приложения составляли собрания сочинений приключенческой литературы (Купер, Майн Рид, Брет Гарт, Луи Буссенар, Жюль Верн и т. д. и т. п.). Обычно это были дешевые издания в мягких переплетах, но все они переплетались в одном общем для всей библиотеки стиле.

Искусству переплета в то время учили во многих семьях. Наша исключения не составляла. Умели переплетать все дети (мальчики). Был комплект необходимых инструментов – особые тиски, пресс, резак, шрифты для выдавливания букв и т. п.

В библиотеке были и подписные издания, например, энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, другие словари. Помню, в детстве я часто смотрел великолепные иллюстрации в академических изданиях «Божественной комедии» – Данте и «Потерянном и Возвращенном Рае» – Мильтона.

Все мальчики прекрасно рисовали, поэтому в библиотеке было много альбомов репродукций и иллюстрированных жизнеописаний русских художников Игоря Грабаря . Тома последних, я видел Репина, Серова и Сурикова (до пожара были и другие), имели характерный светлый переплет с волнистыми цветными линиями.

В семье музыкой не увлекались, пианино не было. Были гитара и мандолина. Играли понемногу все, но очень хорошо на гитаре играл Михаил, а на мандолине Петр. По праздникам они устраивали целые концерты.

Неожиданно способности проявил Константин. Он хорошо играл на всех струнных инструментах и в конце концов ему еще в детстве пригласили учителя музыки, француза, и он стал заниматься скрипкой. По отзывам всех, кого я знал, Константин подавал серьезные надежды в музыке, был отдан учиться в гимназию, в то время как все старшие учились в реальном, и мечтал поступить в консерваторию, однако началась мировая война, и вместо консерватории патриотизм толкнул мальчика в юнкера Чугуевского пехотного училища, и в 1915 г. молодой прапорщик был на фронте.

Читать дальше

![Владимир Костицын - «Мое утраченное счастье…» [Воспоминания, дневники]](/books/30119/vladimir-kosticyn-moe-utrachennoe-schaste-vospo-thumb.webp)