277

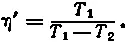

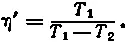

Численное значение такого коэффициента теоретически много больше единицы, и это обстоятельство часто приводит к путаным толкованиям. Однако то, что он больше единицы, — совершенно бесспорный факт. В ряде стран есть уже установки, которые предназначены, например, для отапливания зданий за счет тепла, содержащегося в водах рек или каких-либо других водоемов. На приведенной (см. вкладку) фотографии представлена одна из таких установок, сооруженная в Англии для отопления Вестминстерского дворца водой Темзы.

Конечно, в созданных пока установках для осуществления процесса перекачки тепла используется механическая или электрическая энергия, подводимая к насосу, и поэтому такие машины нельзя еще считать устройствами самоорганизованного перераспределения энергии. Но по своему характеру они являются как бы первой ступенью на пути к практической концентрации энергии.

В самом деле. По приведенному выше соотношению к. п. д. для тепловых насосов значительно больше единицы. В случае перекачки таким насосом тепловой энергии от тел с температурой 290° К к телу с температурой, например, 300° К, т. е. с перепадом температуры в сторону ее повышения в 10°, теоретический к. п. д. по этой формуле получается равным 30. Это означает, что в идеальном случае 1 кВт*ч, затраченный на приведение машины в действие, может обеспечить выделение тепловой энергии в 30 раз больше, чем было затрачено на осуществление этого процесса. Тепловой энергии выделится в этом случае 30 кВт*ч (при соответствующем, конечно, пересчете калорий на ватты).

Однако ведь эта энергия возникла не сверхъестественным чудом, не «из ничего», а путем отнятия именно данного количества энергии от воды, из окружающего воздуха и т. п. В этом нет никакого чуда. Только близорукий может не видеть, что и здесь соблюдается закон сохранения энергии. Здесь все законы остаются на месте и строго выполняются. Но энергия, отнятая от окружающего пространства, до этого считалась совершенно потерянной, «мертвой», обесцененной, рассеянной. И если ее удается вторично использовать, например, для обогрева жилища, для подогрева воды или для других потребностей человека, то разве это не сосредоточение рассеянной энергии, не концентрация ее?

Главный электрик города Норвича (Англия) Дж. Самнер в статье «Новый способ отопления холодной водой», помещенной в «Британском союзнике» за 1947 г., так описывает применение тепловых насосов:

278

«В трех местах земного шара — Норвиче (Англия), в Цюрихе (Швейцария) и в Индиане (Америка) — есть здания, которые отапливаются холодом рек и озер.

В Норвиче и Цюрихе источником тепла является холодная вода из реки, протекающей около отапливаемого здания. В Америке в качестве источника тепла с низкой температурой используется земля.

Как может быть осуществлено это на первый взгляд противоречащее законам физики явление — получение тепла из холодной воды?

Тепловой насос извлекает тепло из реки, озера или воздуха. Затем он концентрирует это тепло, повышает температуру до уровня, достаточного для обогревания комнатных радиаторов» (подчеркнуто мною.— Я. О.).

Говоря об опыте работы цюрихской районной отопительной системы, извлекающей тепло из реки Лиммат, Самнер пишет: «Хотя эта установка подвергалась жестокой критике еще во время монтажа, результат ее работы превзошел ожидания проектировщиков. В течение двух зимних сезонов тепловая энергия, подаваемая в дома, в 4,6 раза превышала эквивалентное количество электроэнергии, потребляемой компрессором и водяным насосом».

Как видно из цитируемой статьи, ни термин «концентрация», ни эффективность выше 100% автора статьи не удивляют.

Эксперимент, проведенный в Норвиче, также дает положительный эффект. Обычно на один отопительный сезон там требовалось 195 т угля. Для работы теплового насоса потребовалось 189000 единиц электроэнергии, или 107 т угля, сжигаемого на электростанции. Таким образом, была получена экономия 88 т угля, или более 40%.

Внешний вид такой установки представлен на вкладке.

МЫ ИДЕМ НЕ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КРИЗИСУ, А К ИЗОБИЛИЮ ЭНЕРГИИ

Конечно, эти установки еще несовершенны, они требуют больших капитальных затрат, они громоздки. Но что начиналось в технике сразу же с окончательного результата?

279

Для нас же важно в этом примере то, что с помощью подобных устройств можно извлекать энергию из окружающей среды сверх той энергии, которая затрачивается на перекачку. Не думаю, чтобы полученные таким образом дополнительные калории тепла были лишними.

Читать дальше

Уже в 70-е годы прошлого века и далее в восьмидесятые годы работая на гражданке в структуре СО АН СССР, я прочёл книгу П.К.Ощепкова ЖИЗНЬ и МЕЧТА.

Книга потрясла откровениями автора о сложном пути становления и развития разработок радиолокации, т.е. технического ясновидения и дальновидения от идеи до первых экспериментальных установок впервые в мире созданных в СССР/России.

Потрясла фраза из книги: "А потом я 10 лет радиолокацией не занимался". Она не давала нормально спать.

Поэтому нашёл автора в Москве уже в преклонном возрасте, познакомились, подружились. Два шкафа папок с наградами и поощрениями П К.Ощепкова к юбилейным датам жизни. Его жена - бывший полковник разведки, а портреты Ощепкова и жены увидел ра передвижной выставке в Историческом Музее в центре Москвы среди лиц, внёсших основополагающий вклад в Победу над фашизмом. Получил от Ощепкова при беседах у него дома ответ, почему он 10 лет не занимался радиолокацией, заложил её основы. Но это отдельная тема для правдивой истории техники. Возможно напишу книгу.

Побывал на одном из заседаний его Общественного Института Энергетической Инверсии. Поражён был новыми замысламииавтора по ведению в невидимо и по энергетике Будущего. Много было недоброжелателей по радиолокации, интроскопии, сегодня этим никого не удивишь, даже школьники объяснят, что такое радар, УЗИ и дефектоскопы, позволяющие видеть в невидимо (внутренние органы человека, внутренние дефекты в рельсах и т.д.). Энергоинверсиию до сих пор шельмуют многие современные учёные и кака-демики. Но истину в науке добывается не числом голосов, а экспериментом, теорией, практикой.