Продолжим цитировать есенинское письмо к Панфилову: “Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала. Положительно ни одного. Есть, но которые только годны на помойку, вроде “Вокруг света”, “Огонек”. Люди здесь большей частью волки из корысти” [99]. Сходно Есенин высказался в письме к Марии Бальзамовой, которое датируется тем же сентябрем: “Сейчас в Москве из литераторов никого нет” [100].

Но ведь внутренне молодой стихотворец не мог не сознавать, что описанная им мрачная картина имеет мало отношения к действительности. Московская литературная жизнь в 1913 году, что называется, била ключом. Достаточно сказать, что из поэтов-модернистов постсимволистского, то есть приблизительно есенинского, поколения в Москве в это время жили и работали Николай Асеев, Сергей Бобров, Надежда Львова, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Борис Садовской, во многом близкая юному Есенину своими устремлениями Любовь Столица, Александр Тиняков, Марина Цветаева, Вадим Шершеневич, Тимофей Ящук… А главное – именно в Москве обосновался едва ли не самый авторитетный поэт-символист того времени Валерий Яковлевич Брюсов, к которому принято было ходить на поклон и испрашивать благословения. Нелишне будет напомнить, что в 1912–1913 годах Брюсов активно пропагандировал стихи Николая Клюева.

Однако Есенин к Брюсову не пошел, вероятно, потому, что о такой возможности просто не думал. Он мучительно искал и не находил своего места на совсем иных участках пестрой литературной карты Москвы. Две главные причины неудач Есенина, как водится, отчасти противоположны.

Валерий Брюсов. 1900-е

Первая причина: молодой поэт все еще плохо разбирался в тонкостях московской журнальной и групповой политики. Выразительный факт: журнал “Огонек”, упомянутый в есенинском письме к Панфилову как московский, на самом деле выпускался в Петербурге. Даже “из шанявцев-литераторов Есенин, по его словам, никого не знал” Семеновский Д. Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 152.. И в дальнейшем в Москве ему приходилось довольствоваться обществом начинающего стихотворца Д. Семеновского, с которым Есенин познакомился в феврале 1915 года, и еще менее известного литератора Николая Колоколова: “Мои приятели <���Есенин и Колоколов> относились друг к другу критически, они придирчиво выискивали один у другого неудачные строки, неточные слова, чужие интонации. Оба горячились, наскакивали друг на друга, как два молодых петуха, готовые подраться!”Там же С. 154. В это же время в Петербурге группа рафинированных молодых стихотворцев “Цех поэтов” (А. Ахматова, О. Мандельштам, Г. Иванов, М. Зенкевич и др.) регулярно собиралась и обсуждала стихи друг друга под патронажем Н. Гумилева и С. Городецкого. “Весь круг читал каждый раз, читали по очереди, после каждого чтения – стихи обсуждались, как по существу, так и в частностях. Эту способность экспромтной критики цеховики развили в себе в высшей степени – особенно Гумилев” (Гиппиус В. Цех поэтов // Ахматова А. Десятые годы. М., 1989. С. 82–83). Когда в июле 1914 года Есенин отдыхал в Крыму, он и думать не мог о том, чтобы остановиться в гостеприимном доме Максимилиана Волошина в Коктебеле, как это делали многие есенинские сверстники-модернисты [101].

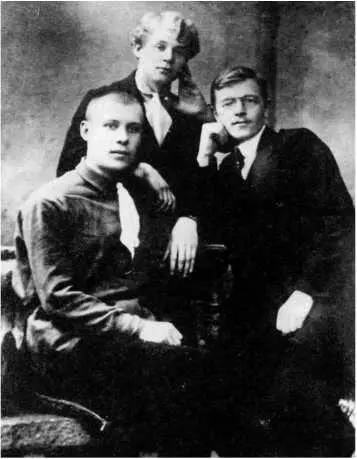

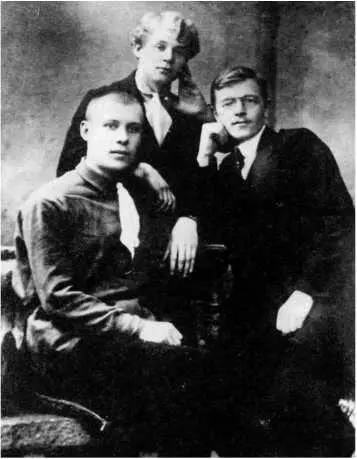

Николай Колоколов, Сергей Есенин, Иван Филипченко. Москва. 1914–1915 (?)

Второй причиной литературных неудач Есенина в Москве стало отсутствие четкого литературного плана. К осени 1913 года он оказался в положении слишком торопливого ученика, успевшего набросать несколько черновиков, но ни одного не закончившего. Есенин взялся играть сразу несколько поэтических ролей, но никакую не превратил в целостный образ. В оставшиеся московские годы он будет выбирать между этими ролями – и, выбрав наконец одну, отправится покорять Петербург.

Чтобы там все сразу сделать начисто.

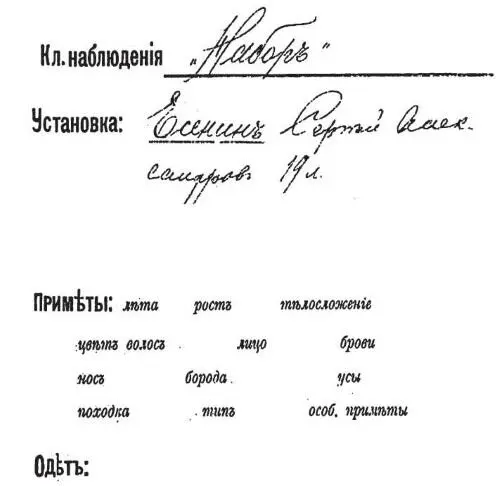

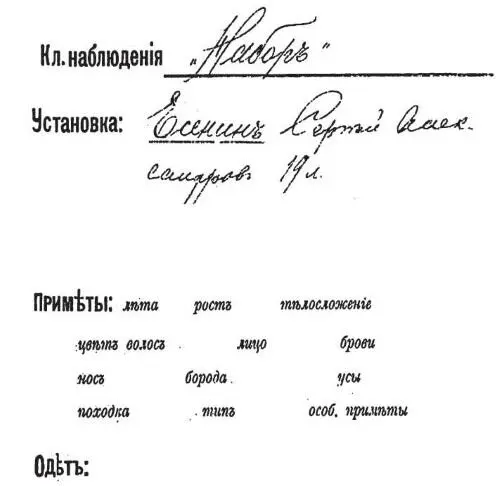

Журнал наблюдения, заведенный московской охранкой на С. Есенина Титульный лист. 1913

К роли пролетарского поэта-трибуна Есенина подталкивала прежде всего работа у Сытина. 23 сентября 1913 года он, по-видимому, принял участие в забастовке рабочих типографии. В конце октября Московское охранное отделение завело на Есенина журнал наружного наблюдения № 573. В этом журнале он проходил под кличкой Набор. Ученической попыткой освоить образность агитационной пролетарской поэзии стало стихотворение Есенина “Кузнец”, опубликованное в большевистской газете “Путь правды” от 15 мая 1914 года:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев - посторонний [с иллюстрациями]](/books/423592/oleg-lekmanov-venedikt-erofeev-postoronnij-s-ill-thumb.webp)