Архивный документ с «Послужным списком полковника Павла Ермолаевича Алексеева» свидетельствует: у него было три жены, третьим браком он женат на Прасковье Дмитриевне, дочери коллежского асессора Балабанова, с которой жил в Оренбурге в «благоприобретённом каменном одноэтажном доме». П.Е. Алексеев и его шестеро детей были внесены в дворянские книги Оренбургской губернии. Что ж, может быть, его первой женой и была дочь родовитого татарина (а может быть, башкира), названная в мемуарах Тамарой. Его жизнь, если вчитаться в сухой «Послужной список», полна кипучей деятельности и невероятных событий.

Павел Ермолаевич «происходил из солдатских детей». Он родился в 1818 году и «воспитывался в оренбургском батальоне военных кантонистов». На службу поступил в 16 лет в первую полуроту топографов 3-го класса. В 19 лет стал унтер-офицером. За усердную службу давали ему денежные награды. В 30 лет он – прапорщик с прикомандированием к корпусу топографов при Отдельном Оренбургском корпусе, затем отправлен для устройства чертёжной в корпус топографов на должность исправляющего войскового башкирского землемера. Он участвовал в дальних экспедициях в съёмке киргизских степей, проходил пески Кара-Кума, доходил до Сырдарьи и других среднеазиатских рек, занимался поисками водных и кормовых мест и расстановкой военных колонн на ночлегах и даже захватывал непокорные киргизские аулы и зачинщиков мятежа. А потом, выйдя в отставку, заведовал межевой частью Оренбургского по крестьянским делам присутствия и в 1891 году, как сказано в документе, состоял членом Оренбургского отделения Крестьянского поземельного банка. За отличную и усердную службу награждён орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени, орденом Святой Анны 3-й степени, орденом Святого Владимира 4-й степени, бронзовой медалью на Владимирской ленте в память войны 1853–1856 годов. Скончался в родном Оренбурге, год смерти нам неизвестен.

Остаётся только пожалеть, что Александр Александрович Алексеев ничего не знал о достойной жизни деда.

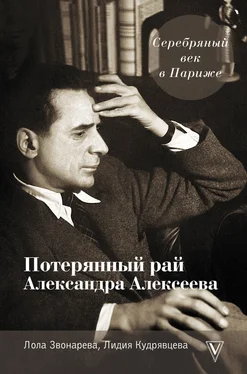

Глава вторая

От Босфора до Петербурга ( 1904–1911 )

Алексеев родился 5 апреля 1901 года в Казани. Первое его младенческое впечатление: он видит себя «на деревенской улице, вдали – деревянные, бревенчатые дома, а точнее, один дом, полностью обрамлённый листвой» (приверженность к чёрно-белой графике без ярких красок станет одной из примет его творчества). В полтора-два года – второе воспоминание: «Я – в коляске, которая катится вперёд по лугу, а перед нами появляются горизонтальные деревянные перегородки, покрашенные белым и чёрным, а также красным, по диагонали». Это уже глаз художника. Это Казань. Видимо, военный городок.

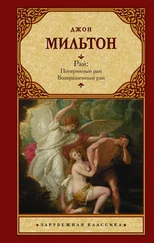

11 декабря 1904 года с женой и тремя малолетними сыновьями А.П. Алексеев прибыл в русское посольство в Константинополе, где ему предоставили белоснежную трёх-этажную виллу над Босфором. Нашему герою было в то время 3 года и 8 месяцев (в воспоминаниях он назовёт себя двухлетним). В конце 1906 года семья навсегда покинет Босфор. Но эти два года станут отдельной главой в парижских воспоминаниях художника, и он назовёт то место и ту жизнь «раем». Как известно, Л.Н. Толстой определил расстояние от появления на свет до пяти лет как «страшно огромное», измерив всю остальную человеческую жизнь, какой бы она ни была долгой, одним шагом.

Что же дала ребёнку жизнь в пригородной Терапьи над сияющим голубизной Босфором под боком у экзотического Константинополя? Что навсегда врезалось в память, стало важным для его представления о «рае», который всегда – детство? Всего два года, а какой огромной, насыщенной впечатлениями видится эта детская жизнь в преклонные годы! Она и казалась ему намного протяжённее этих двух лет.

Сад: «…камни в саду, упавшие в саду каштаны с длинными иглами, которые могут раскалываться и в этот момент являть прекрасную белую чашу с красивым плодом внутри; ветки, большие и очень лёгкие мёртвые стрекозы…» Он всё это назовёт предметами, вещами. В том числе оловянных солдатиков английского производства, найденных в старом парке. Их можно попробовать на вкус, они имели какой-то особый опьяняющий запах. Он пока в них играет, рисовать будет чуть позднее.

Мальчик умел наблюдать за «живыми существами». Мухами, бабочками, ящерицами, за ними он никак не мог угнаться и даже видел скорпионов, маленьких и, как говорили взрослые, опасных, ядовитых. После упоминания «вещей, существ и животных» – чёрной собачки Арапки и осликов – он называет «человеческие существа». Непонятные, незнакомые люди, иногда появлявшиеся в их доме, – «все большие, властные, сильные». Тайн было много. Они жили в особом, изолированном мире за высокими стенами – поскольку «тот, бесконечный» мир «был непредсказуем, он мог быть враждебным, он мог быть опасным»: это был «турецкий мир». С каким художественным вкусом описана им пряная экзотика Востока! Это уже не первые младенческие воспоминания, а впечатления пятилетнего, подросшего. Как и об играх в индейцев с братьями Владимиром и Николаем, детских развлечениях и проказах. И даже о первой тайной «любви» к уже взрослой девочке Лене Майковой, внучке поэта Аполлона Майкова (его сын был первым переводчиком посольства).

Читать дальше