И рядовые итальянцы этот эзопов язык отлично понимали. На Апеннинах охотно расскажут и о том, что однажды граф Камилло ди Кавур ожидал – вместе с собравшейся под его окнами толпой – известия об исходе какой-то важной битвы. И вот граф выходит на балкон и, вместо того, чтобы просто сказать, что вот, мол, дорогие соотечественники, всё отлично и битва выиграна, открывает рот и… хриплым голосом и куда-то немножко мимо нот запевает стретту Манрико! Такое могло быть только в Италии…

«Справедливость? Да что она может против штыков?»

«Трубадуром» заканчивается молодость Верди – в год премьеры ему исполнилось сорок лет. Он был по-крестьянски скрытен, исключительно скуп на проявления внешних эмоций и кто знает, что творилось в его душе в то время, которое мы теперь зовём «кризисом среднего возраста»? В письмах он откровеннее: «Сила всё ещё правит миром… Справедливость? Да что она может против штыков?»

Чьих – отморозков графа ди Луна? А спустя некоторое время – ещё страшнее. Меня упрекают, пишет Верди в одном из писем, что в «Трубадуре» слишком много смертей ( уточним – пять. – Л. К. ). «Но разве не всё ли в конце концов в жизни – смерть?» – восклицает он.

А когда мы говорим о «музыкальной» молодости Верди, то подразумеваем чисто номерные оперы с со всевозможными вокальными экзерсисами и «бриллиантовыми» верхними нотами в стиле романтического бельканто, оперы, в которых практически нет сквозного действия.

Подразумеваем ряд, который начинается «Набукко», продолжается «Двумя Фоскари» и «Аттилой», и отдельные его протуберанцы ещё освещают и «Бал-маскарад», и «Дона Карлоса», и даже «Отелло». Даже в одновременно с «Трубатуром» создававшейся «Травиате» есть слитность действия, элементы драматургического единства. Тут же, как и в былые дни, – речитатив, ария, снова речитатив, кабалетта…

Всего-то три месяца спустя после премьеры «Трубадура» Верди признаётся одному из друзей, что уже не стал бы писать оперу на сюжеты, подобные «Набукко» или «Фоскари», в которых масса интересных сценических ситуаций, но нет контрастов, в которых натянута только одна струна. Возвышенная, но всегда одна и та же.

«А кто была третья швабра?»

В те годы, когда я работала в театра Станиславского и Немировича-Данченко, а потом и первые годы в Мариинском, Верди был едва ли не главной моей страстью, моей землёй обетованной. Но в театре на Пушкинской, ныне снова Большой Дмитровке, вердиевские оперы многие годы вообще не шли, и только в последние годы моей работы там в репертуаре появилась экзотическая для нашей сцены «Битва при Леньяно» – об этой роли я рассазывала в предыдущей книге. Мне по молодости лет очень нравились такие, образно говоря, упражнения на вокальных брусьях.

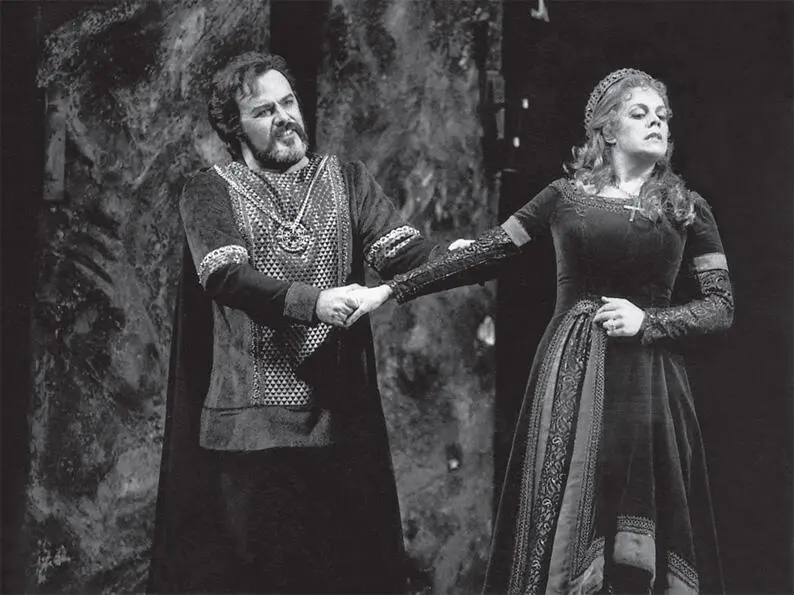

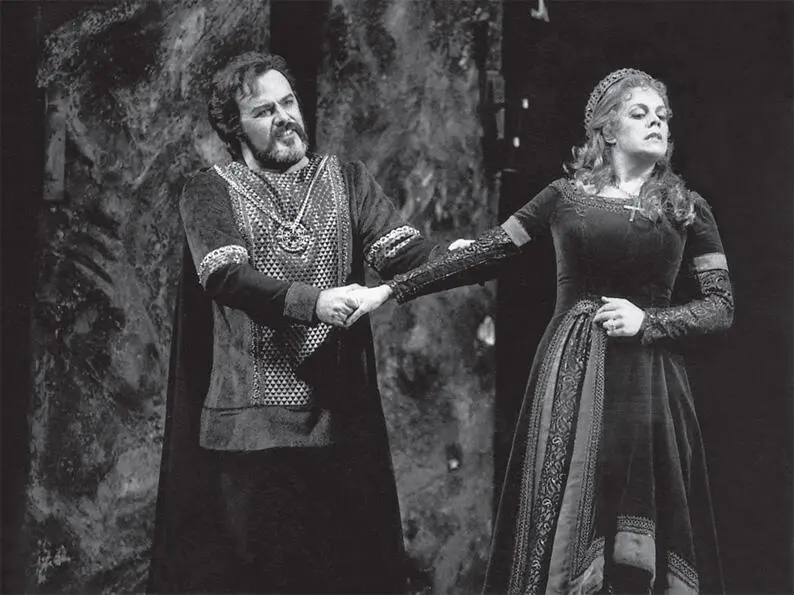

Паоло Гаванелли и Любовь Казарновская в опере «Трубадур», Чикаго

Продолжая спортивные ассоциации, я бы сказала, что проверяла себя, в какой мере мне удастся прыгнуть двойной или тройной тулуп или пройтись по узенькому бревну. Это мне очень нравилось! Этот эксперимент я начала с «Битвы при Леньяно» и продолжиться ему суждено было именно в «Трубадуре».

И вот я в 1986-м перехожу в Мариинский, в ту пору ещё Кировский, а там – и «Трубадур», и «Травиата», и «Сила судьбы»… «Ну, разгуляюсь!» – подумала я тогда. О своих пожеланиях я сразу же заявила в режиссёрском управлении и услышала в ответ: «Да, вы утверждаетесь на эти партии. Начинайте учить!»

«Трубадура» вёл тогда Гергиев – он достаточно много репетировал с нами, вызывал на спевки, занимался оркестром, и, как следствие, «Трубадур» шёл на очень хорошем музыкальном уровне. Хотя это был очень старый, очень мрачный, сделанный в очень традиционной «национально-освободительной» советской эстетике спектакль. Леонору тогда пели Лариса Шевченко и Евгения Целовальник, певица с замечательным голосом, Верди она пела отлично. Но мне она как-то сказала: «Знаешь, я уже устаю, а это такая партия, где надо сердце рвать, мне уже трудно». И с каких-то пор ставить в афишу стали главным образом меня, и мне было невероятно легко и комфортно в этой роли, тем более что Азучену чаще всего пела Ирина Петровна Богачёва.

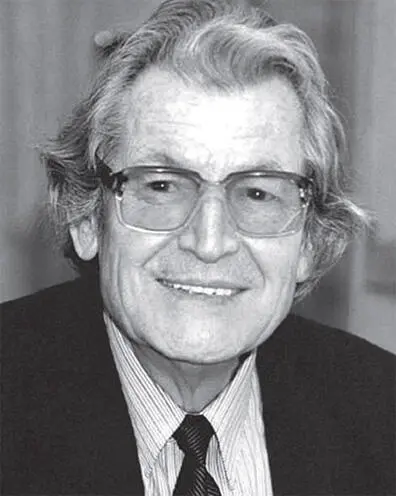

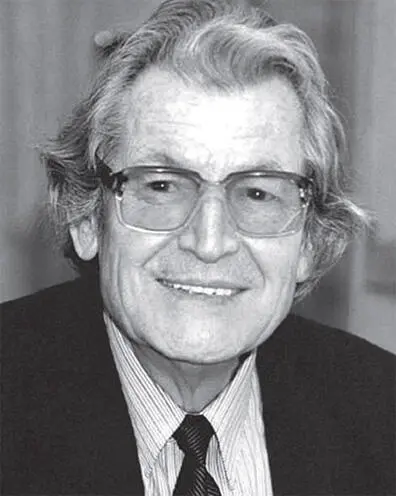

Фуат Шакирович Мансуров

Читать дальше