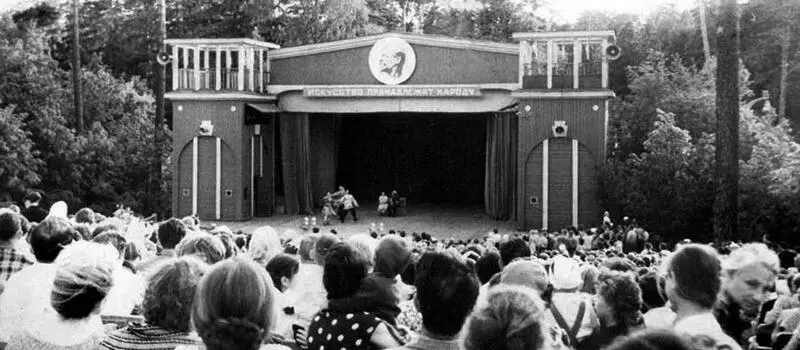

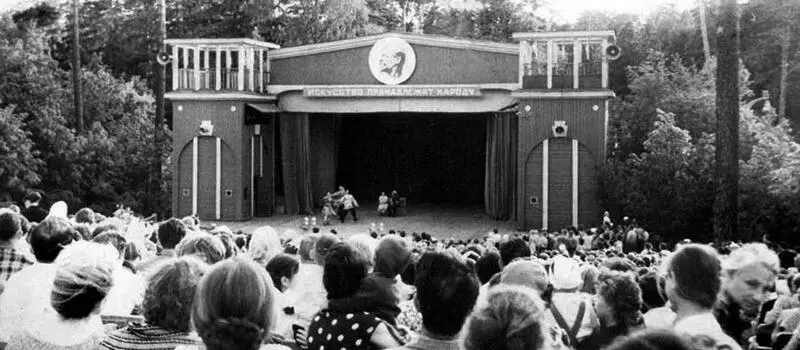

Танцплощадка и сцена. Красногорск

Дружинники перекрывали вход на танцплощадку, а также отлавливали желающих проникнуть на танцы через забор и потанцевать «зайцем». Они пропускали людей (даже с билетами) только тогда, когда кто-нибудь выходил. Время от времени воздух пронизывали свистки, которые сопровождали разные нарушения. Дружинники строго следили за соблюдением социалистических норм поведения. Чтобы выйти, а потом снова войти и «оттанцевать» свой билет, выдавали «контрамарки». Так я выучила это новое для меня слово. Ближе к десяти оркестр умолкал, но опять включалась музыка, и самые настойчивые пары продолжали танцевать.

Потом всё затихало. Дружинники выводили последних упорных любителей потанцевать. Начиналась уборка. Входные ворота запирались на засов, чтобы они назавтра опять могли выдержать напор толпы.

Парк и вообще всё, что происходило в городе, контролировалось основным градообразующим предприятием – Красногорским механическим заводом (КМЗ). Именно с заводом связана была жизнь моего отца, Яковлева Бориса Степановича – инженера-оптика по образованию и «слуги завода» по судьбе. В большой степени и моя жизнь, особенно детство, была связана с тем, что делал завод для семей своих сотрудников и всех жителей Красногорска.

Вход в парк завода КМЗ

Историческая справка

«Красногорский механический завод (КМЗ), ныне ПАО Красногорский завод им. С. А. Зверева, – крупное оптическое предприятие, расположенное в городе Красногорске Московской области. Специализируется на выпуске оптических и оптико-электронных приборов – аэрокосмической фотоаппаратуры и наземных наблюдательных комплексов, прицельных комплексов и систем управления огнём, медицинской аппаратуры, фототехники, объективов, наблюдательных приборов. В годы Великой Отечественной войны деятельность предприятия полностью была направлена на нужды обороны. Всего в период 1942–1945 годов заводом было выпущено более 400 тысяч различных приборов для нужд Красной армии».

Эта интернет-статья о заводе звучит лаконично, но при этом всеобъемлюще. На самом деле за упомянутыми достижениями стоят годы постепенного развития и тысячи людских судеб. Сейчас мне известно, что завод был не только важным стратегическим объектом, научно-исследовательским центром, но и промышленным предприятием. Самым известным товаром народного потребления были фотоаппараты, сначала «Смена», потом «Зенит». Красногорцы гордились тем, что в их небольшом городе производят фотоаппараты, известные на всю страну. О других сторонах производства никто ничего не знал. Огромная работа завода не была видна полностью, как скрытая часть айсберга.

Город Красногорск развивался параллельно с главным градообразующим предприятием и превратился из маленького поселения с мануфактурами и красильнями в современную столицу Подмосковья. Помимо центральной части с капитальными домами, сгруппированными вокруг главной заводской проходной, было много поселений с отдельными названиями, теперь хорошо известными, – Павшино, Губайлово, Чернево, Ильинское, Митино и другие. Археологические раскопки на территории Красногорска свидетельствуют о том, что эти земли были заселены много тысячелетий назад. В XVII-XVIII веках там находились княжеские усадьбы, а с XIX века стали появляться мануфактуры. После 1917 года фабрики национализировали. Постепенно они пришли в упадок из-за оттока рабочих.

Настоящим толчком для развития Красногорска стал перевод на эту территорию Подольского механического завода, который первоначально находился в Риге как филиал оптической фирмы «Karl Zeiss». В 1931 году был утверждён генеральный план строительства крупнейшего в СССР оптического завода и города Оптигорск. Название города не прижилось, и с 1932 года территория, куда вошли крупнейшие посёлки (Красная горка и Павшино), стала называться Красногорск.

Яковлев Борис Степанович (слева внизу) с коллегами в лаборатории

Молодой Красногорск успешно развивался в мирные довоенные годы, но этих мирных лет оказалось очень мало. Началась Великая Отечественная война, и в начале зимы 1941 года завод был эвакуирован в Новосибирск.

Читать дальше