Я не пытаюсь восстановить содержание наших разговоров, передаю лишь общую атмосферу. Но один пример сохранился в виде документа. Сестра Миши Кульчицкого сохранила листочек, нечто вроде анкеты, где мы, несколько друзей-харьковчан, попытались ответить на вопрос, что такое поэзия. Вся затея в целом, хотя и отдает юношеским максимализмом, позволяет представить уровень и направленность наших разговоров, да и характер участников затеи.

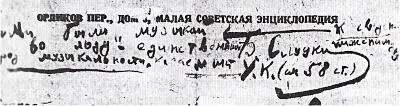

Борис писал вторым. Он привел строчку из «Высокой болезни» Пастернака: «Мы были музыкой во льду…» и добавил: «единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.). К сведению ниже пишущих».

Быстро пролетели две недели, но впереди была Москва, где меня уже ждал Борис. Он подготовился к моему приезду. Почти на все вечера были заранее куплены билеты. Лучшее, что я видел на московских сценах, показал мне Борис в тот первый мой приезд в Москву.

Днем мы бродили по Москве и как по расписанию ходили в любимый музей Бориса — Музей нового западного искусства на Кропоткинской (в этом здании сейчас Президиум Академии художеств). С постоянством, присущим ему изначально, он терпеливо перековывал мой провинциальный вкус. В эти дни я впервые увидел полотна покоривших меня, французов-импрессионистов. Жил я у Бориса в студенческом общежитии в Алексеевском студгородке. Он познакомил меня со своими юридическими однокурсниками, с которыми я подружился.

Через год мы вновь встретились в Москве. На этот раз я приехал поступать в академию. В первый же вечер Борис привел меня в Козицкий переулок, в общежитие Юридического института. В комнате нас ожидали те же ребята, что и в Алексеевском студгородке в первый мой приезд в Москву. Был здесь и Миша Кульчицкий, перебравшийся учиться в Москву.

Вскоре Борис и его друзья разъехались на каникулы, а я засел в библиотеке академии готовиться к вступительным экзаменам. К возвращению Бориса я уже был слушателем академии.

Человек дисциплинированный, я большую часть времени проводил в академии, подчиняясь довольно суровому распорядку. Но душа моя была в Козицком переулке, а потом и в домах друзей, которых я обрел стараниями Бориса Слуцкого.

В самом начале осени Борис привел меня в закухонную комнату в квартире Елены Ржевской на Ленинградском проспекте, где собирались поэты знаменитой теперь группы. Из присутствующих я знал только Мишу Кульчицкого. Здесь я впервые увидел похожего на Тиля Уленшпигеля Павла Когана, белокурого голубоглазого Сережу Наровчатова, скромного Мишу Львовского, напомнившего мне ученика хедера из моего раннего еврейского детства, юношу Давида Самойлова, показавшегося мне совсем еще мальчиком и даже маменькиным сынком. Познакомился и с литературным критиком и писателем Исааком Крамовым, дружба с которым особенно окрепла после войны.

Я стал бывать в квартире на Ленинградском шоссе. Я был допущен .

Борис представил меня как друга школьных лет и автора знаменитого стихотворения «Пираты», добавив: «Они же прохвосты». Быстрее других на мое появление отреагировал Самойлов: «Он будет у нас наблюдателем от читателей стиха». Я хорошо знал широко известное в те годы стихотворение Ильи Сельвинского «Читатель стиха» и не увидел в реплике Самойлова не только ничего обидного, но, напротив, понял, что она давала мне кредит доверия, впрочем, обеспеченный авторитетом Слуцкого.

С годами я осознал, какой царский подарок сделал мне Борис, познакомив со своими друзьями.

С памятного дня знакомства мы подружились с Самойловым, и я обрел еще один дом, где был радушно принят, — дом Самойловых на площади Борьбы.

Предвоенный год быстро пролетел. Начавшаяся война разлучила нас на долгие четыре года.

В начале войны мы потеряли друг друга.

Борис ушел на войну добровольно, имея в кармане отсрочку по призыву, не успев сдать всех выпускных экзаменов. Ушел настолько внезапно для его друзей, что момент прощания не осел в памяти. Войну с фашизмом, как большинство наших сверстников, Борис предчувствовал задолго до ее начала и участие в ней считал не только главным делом поколения, но и персональным долгом каждого. В оценке человека, близкого к нам по призывному возрасту, для Бориса много значило, был ли этот человек на фронте. Нередко этот взгляд доводил до крайности. Например, Борис отказал подарить сборник своих стихов одному нашему соученику, остававшемуся всю войну в тылу. Впрочем, в последующие годы он понял некоторую ущербность такого категоричного деления людей на «чистых» и «нечистых».

Читать дальше