Литература тех лет развивалась в очень непростых условиях, в обстановке непримиримой идеологической и политической борьбы. Писатели волей неволей оказывались в нее вовлечены. Кто-то лично и непосредственно, кого-то в эту борьбу вовлекало содержание их творчества. Судьбы многих оказались изломаны, были и те, кто поплатился жизнью.

Изобразительное искусство и архитектура

Продолжу «писать картину о картинах»…

В тридцатые годы продолжило свое развитие агитационная, идеологически поляризованная живопись. То направление, которое мы называем «русский авангард» теснилось набирающим влияние социалистическим реализмом. Но и в этом направлении появлялись выдающиеся мастера и превосходная живопись.

Возникли художники, которых можно, наверное, считать и называть придворными. Среди них первые два места занимали Исаак Бродский и Александр Герасимов. Именно в 1930 году появились хрестоматийные, печатавшиеся миллионами репродукций картины «В. И. Ленин в Смольном в 1917 году» Бродского и почти столь же популярная «Ленин на трибуне» Герасимова. Можно вспоминать и другие, более поздние работы из циклов ленинианы, а потом и сталинианы, созданные разными художниками. Но стоит вспомнить и работы превосходных живописцев ни на йоту не отступивших от своего художественного чутья и таланта, которые обратились – и по зову сердца и по призыву партии – к «теме труда», к «человеку труда», к отражению самых разных сторон современной жизни. Вспомню некоторые, быть может, наиболее известные полотна: «Новая Москва» Юрия Пименова, «Новоселье». Кузьмы Петрова-Водкина, «Утренняя зарядка» и «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки, «Ткацкий цех» Александра Самохвалова, «Автопробег» Петра Вильямса, «Первый советский дирижабль» Александра Лабаса, «Трубачи Первой Конной», Митрофана Грекова и др. И в жанре портрета создавались настоящие шедевры: Михаил Нестеров – «Портрет братьев П.Д. и А. Д. Кориных», «Портрет И. П. Павлова»; Павел Корин – «Схимница» и «Схиигумен Митрофан и иеромонах Гермоген»; Александр Самохвалов, «Девушка в футболке» и др.

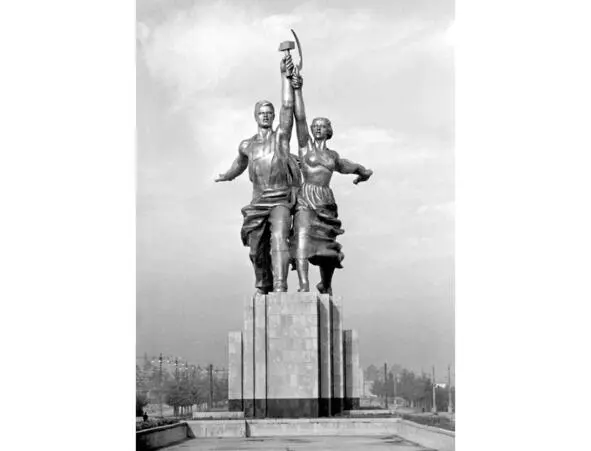

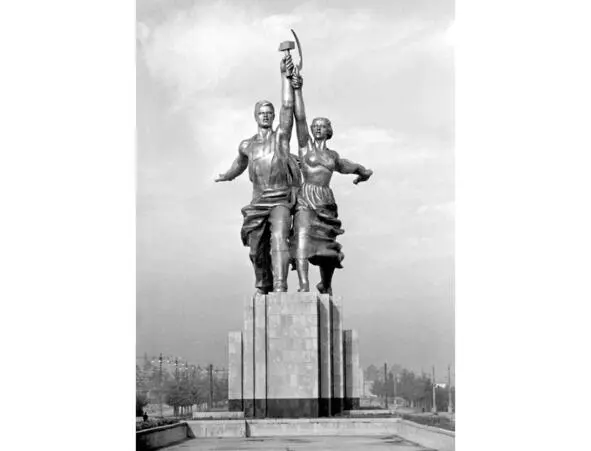

В городах появляются скульптуры и памятники, многим из которых суждена мировая слава: «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, «Девушка с веслом» Ивана Шадра, памятник Тарасу Шевченко в Харькове Матвея Манизера, памятник Ф. Э. Дзержинскому в Сталинграде Сергея Меркурова.

«Рабочий и колхозница». Скульптор В. Мухина, арх. Б. Иофан. Москва, 1937 г.

Продолжает развиваться и архитектура. Выдающимся – в том числе и с архитектурной точки зрения – событием стало возведение Мавзолея Ленина по проекту А. В. Щусева. Ярким образцом конструктивизма является здание Наркомата путей сообщения у Красных ворот И. Фомина. В историю мировой архитектуры вошли Дом Наркомфина на Новинском бульваре М. Гинзбурга и И. Милиниса, Дом-коммуна на улице Орджоникидзе Ивана Николаева. Символом времени стал Жилой дом Совнаркома и ВЦИК на улице Серафимовича (арх. Б.М. и Д. М. Иофан), за которым с легкой руки Юрия Трифонова закрепилось название «Дом на набережной». Огромное влияние на архитектуру оказал конкурс на проект Дворца Советов в Москве, несмотря на то, что здание построено не было. В эти годы сооружено ещё немало зданий, охраняемых ныне как памятники архитектуры: клуб фабрики «Буревестник» в Москве, клуб фарфорового завода в Дулёво, «Гараж Госплана» – по проектам К. Мельникова; клуб «Рот Фронт» Союза печатников на Краснопролетарской улице, арх. С. Пэн; клуб Дорожного профсоюза железнодорожников (Дорпрофсож) на проспекте Будённого, арх. Г. Гольц; Дворец культуры им. Горбунова, арх. Я. Корнфельд; Дворец культуры ЗИЛ, арх. бр. Веснины; Дом ВЦСПС на Калужском шоссе, арх. А. В. Власов; Военная академия имени М. В. Фрунзе, арх. Л. Руднев и В. Мунц; здание Наркомзема, арх. А. Щусев; Здание Совета Труда и Обороны (затем – Госплана, ныне – Госдумы), арх. А. Лангман; «Жилой дом на Моховой», арх. И. Жолтовский; Северный (Химкинский) речной вокзал Москвы, арх. А. Рухлядев и В. Кринский и многие другие. Этот далеко не полный перечень выдающихся сооружений показывает сколь мощной была отечественная архитектура того времени и какую школу она смогла создать.

Надеюсь, что эта беглая картина событий, происходивших в период 1930—1937 годов позволит ощутить ритм времени, увидеть процесс развития и вспомнить о результатах, достигнутых страной. Считаю это очень важным, поскольку ясно вижу, как промываются мозги постперестроечному поколению, у которого по замыслу тех, кто их «промывает» в головах и сердцах должна сложиться крайне упрощенная и предельно негативная картина. А я хотел бы, чтобы последующие поколения, не забывая о трагических страницах истории, воспринимали прошлое и многоцветным и позитивным.

Читать дальше