В лице Петра I мы видим своеобразный идеал просвещенного монарха. В сферу его интересов входят законодательство и образование, устройство армии и системы управления, забота о нравах и духовной жизни подданных. Все это накладывалось на сакральный (религиозный) характер власти православного самодержца. В 1719 г. в одной из речей царь предельно точно сформулировал свое понимание долга: «…первые и главные обязанности монарха, призванного богом к управлению целыми государствами и народами, состоят в защите от внешних врагов и в сохранении внутреннего мира между подданными посредством скорого и праведного воздания каждому по справедливости. Долг монарха самому вести войска свои в бой и наказывать зло в лице людей, наиболее высоко стоящих по рождению или по богатству, совершенно так же, как и в лице последнего мужика».

Не подлежит сомнению, что, ставя перед собой столь высокие цели, Пётр не собирался давать поблажку остальным. В ходе реформ происходит полное закрепощение крестьян, которые становятся главным податным сословием, выполняющим основные повинности. Одновременно происходит «примучивание» к труду на благо государству и остальных сословных групп. Так, дворянство обязывалось к исполнению военной или гражданской службы без ограничения срока. Для поиска уклоняющихся стали проводиться ежегодные смотры. Аналогичная задача преследовалась и Указом о единонаследии 1714 г. Согласно ему все «недвижимое» имущество дворянина могло отойти только одному из наследников. Прочим полагалось «хлеба своего искать службою, учением, торгами…». Привилегированному сословию также вменялось в обязанность пройти «наук ученье». Молодые дворяне не могли вступать в брак, не получив образования в каком-либо отечественном или зарубежном учебном заведении.

В целом в основе всех реформаторских устремлений Петра лежала идея служения России, к чему должны были стремиться все ее жители, независимо от материального и общественного положения, происхождения и вероисповедания.

Изменения в системе управления и контроля

Попытки усовершенствовать систему управления государством предпринимались Петром I фактически на протяжении всего правления после возвращения из Европы в 1698 г. Первоначально многие ведомства появлялись ради покрытия текущих потребностей в финансовых средствах. Часто они вторгались в компетенцию прежних приказов, образуя неразбериху и хаос. Приступить к систематическому процессу создания стройной административной системы удалось на последнем этапе Северной войны. Некоторые поспешные решения пришлось отменить. Иногда причиной очередной трансформации становился накопленный опыт.

Первые реформы были предприняты в сфере местного управления. В 1699 г. в городах создаются бурмистрские палаты (земские избы), занимавшиеся сбором налогов и судебными вопросами. Выборы бурмистров проводились местным населением. В конце года последовал дополнительный указ, обязывавший все города перейти к новой системе формирования местной администрации и подчинявший все региональные палаты московской. С 17 ноября 1699 г. московская Бурмистрская палата получает новое название – Ратуша. Одновременно с некоторой демократизацией власти на местах Пётр сумел создать эффективный механизм по сбору податей. К моменту своей ликвидации Ратуша обеспечивала более половины всех поступлений в бюджет государства.

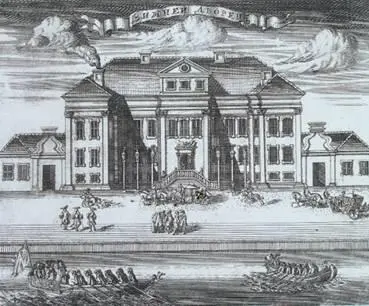

«Зимний дворец». Гравюра, художник А. Зубов.

В конце 1708 г. с трудом налаженная система была реорганизована в ходе проведения губернской реформы. В канун решающих событий Северной войны царь задумал усилить централизацию управленческого аппарата. Согласно новому указу вся страна делилась на восемь губерний, во главе которых стояли губернаторы, получившие почти неограниченную власть. В их руках находился сбор налогов, руководство городами, набор рекрутов и т. д. Число губерний со временем возрастет.

Попытки реконструировать громоздкую губернскую систему завершатся в 1719 г. созданием двухчастной схемы управления: провинция – уезд (дистрикт). При формальном сохранении губерний главной административной единицей устанавливалась провинция, их число достигало полусотни. Управляли провинцией несколько должностных лиц (воевода, сборщик налогов, казначей) и канцелярии (таможенная, рекрутских дел и т. д.), подчинявшиеся коллегиям. Во главе уездов стояли назначаемые земские комиссары. Существовали и полковые дистрикты, занимавшиеся обеспечением войск.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу