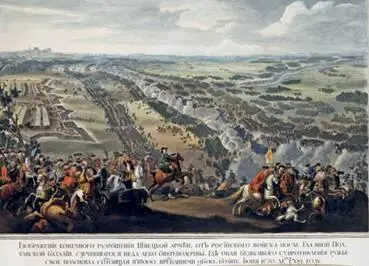

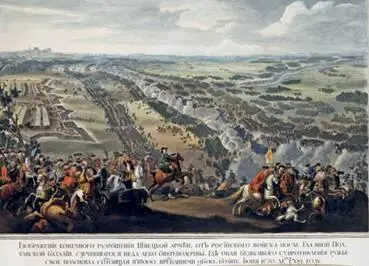

Решающая битва Северной войны началась ранним утром 27 июня 1709 г. Шведские колонны, затемно покинувшие лагерь, атаковали передовые редуты, которые русские воины так и не успели достроить. В ходе перестрелки часть редутов была уничтожена, но и шведы понесли потери. К тому же отдельные подразделения потеряли связь с основными силами. Пробившись на равнину перед русским лагерем, шведские полки стали выстраиваться для новой атаки. Сам Карл XII находился в расположении своей армии, однако из-за ранения в ногу, случившегося накануне, не мог лично возглавлять боевые порядки. Роковой ошибкой короля стало решение отказаться от использования пушек ради лучшей мобильности.

В свою очередь, русский царь сформировал собственную линию из пехотных полков, прикрытых с флангов кавалерией. К тому времени эскадроны А. Д. Меншикова, участвовавшие в конной стычке позади редутов, сумели сосредоточить свои порядки и вернуться к лагерю. В промежутки между батальонами Пётр выдвинул несколько орудий.

Решающая атака скандинавов началась в девять утра. Несмотря на ожесточенный огонь противника, колонны правого фланга шведов смогли приблизиться на расстояние штыкового удара. В рукопашной схватке они обратили в бегство несколько русских частей. Пётр I вовремя заметил опасность. Контратаковав во главе батальонов второй линии, он сумел ликвидировать прорыв и отбросить врага на исходные позиции. Воодушевленная русская армия начала наступление по всей линии фронта. Напор пехоты по центру и фланговая атака кавалерии окончательно расстроили боевые порядки шведов. Медленный отход вскоре превратился в паническое бегство. Сам Карл, вновь чудом избежав гибели (пушечное ядро разбило носилки короля), в окружении своих драбантов отступил в лагерь.

Ночью шведский монарх отдал приказ об отходе оставшихся частей к переправе. Как писал известный историк Н. И. Павленко, «тщетно искали живого или мертвого Карла на поле боя – он с остатками разгромленной армии, Мазепой и мазепинцами после семичасового отдыха во всю прыть мчался к Днепру». 30 июня у Переволочны беглецов перехватили силы преследователей во главе с А. Д. Меншиковым (9 тысяч всадников). После переговоров уставшее и деморализованное шведское войско (около 16 тысяч человек), не имевшее средств для быстрой переправы через широкий Днепр, сдалось на милость победителей. Ответственность за капитуляцию взял на себя генерал Левенгаупт. Сам же Карл XII, вместе с Мазепой и отрядом телохранителей, сумел достичь противоположного берега, воспользовавшись найденными лодками.

«Полтавская битва». Художник Д. Мартен.

Полтавское сражение имело решающее значение для хода Северной войны. Российское войско нанесло такой урон могуществу Швеции, потери от которого она так и не смогла восполнить. По оценкам многих шведских историков, поражение оказалось самым катастрофическим за всю историю страны. И хотя Карл XII не разделил судьбу своей армии и смог укрыться во владениях турецкого султана (а боевые действия продолжались еще долгих двенадцать лет), в исходе войны уже почти никто не сомневался.

Присоединение прибалтийских земель. Поражение на Пруте. Гангут

Полтавская баталия вознесла престиж России на небывалую высоту. Теперь внимания российского царя искали многие европейские дворы. Произошло возрождение Северного союза в прежнем составе, а о своем желании войти в число участников будущего раздела «шведского пирога» известили Пруссия, Мекленбург и Ганновер. Увеличились аппетиты и самого Петра I. Его территориальные притязания теперь распространялись почти на все юго-восточные земли Прибалтики.

После помощи Августу II в восстановлении на троне Речи Посполитой армия русского царя направилась к центру шведских владений в Лифляндии – городу Риге. В октябре 1709 г. 40-тысячное войско блокировало крепость. Вскоре начались бомбардировки города. По свидетельству очевидцев, Пётр I собственноручно совершил первые выстрелы, выместив свое недовольство за «обиды», нанесенные ему рижскими часовыми во время Великого посольства 1697–1698 гг. Оценив уровень укреплений, самодержец отдал распоряжение избегать кровопролитного штурма и брать город измором. Вокруг городских стен, на возвышенностях, по приказу Петра соорудили систему батарей, которая непрерывно обстреливала Ригу. Многомесячная осада завершилась лишь в июле 1710 г., когда истощенные жители заставили коменданта принять условия сдачи города. Главнокомандующий российской армией Б. П. Шереметев писал: «С божьей милостью мне удалось с главным лифляндским городом Ригой, который до сего времени никогда и никакими средствами не был взят…»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу