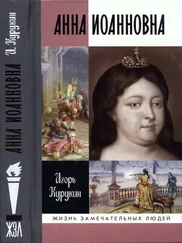

Далее в коммерческой части договора утверждалось, что царь дает за племянницей «одежды, клейнот (драгоценности. – Ред .) и прочее» на огромную сумму в 200 тысяч рублей, из которой собственно приданое царевны составляло 20 тысяч. Герцог же обещает царевне «утренний подарок» в 10 тысяч рублей и ежегодные 15 тысяч, он же оплачивает двор герцогини, в котором будут и русские особы, «сколько ей угодно». В важном для сторон конфессиональном вопросе стороны шли на компромисс. Герцог, оставаясь в своей вере, предоставлял Анне право отправлять службы в греческой церкви, устроенной в его Митавском замке. Рожденные в браке принцы, по договору, должны были быть воспитаны в евангелической вере, а принцессы в греческой.

Наконец, последний, 7-й пункт касался, казалось бы, далеких и абстрактных для совсем молодых жениха и невесты вопросов, которые в действительности уже через полгода изучались при обоих дворах в каждом их слове, букве и запятой. Это было соглашение о правах и содержании супругов после смерти одного из них. Помимо прочего, данный пункт договора постановил, что в случае смерти герцога и при отсутствии детей вдова, при выходе в замужество, получает 200 тысяч частями за 4 года из княжеских доходов, а пока это не состоится, будет иметь по 6 процентов годовых. Также ей отходит все нажитое в супружестве движимое и недвижимое имущество, находящееся в ее личном владении. Если же бездетная герцогиня пожелает пребывать во вдовстве, то курляндской стороной ей обещаны княжеское жилище, замок и 40 тысяч рублей годовых на пропитание.

В духе новых веяний эпохи супружеству предшествовало личное знакомство жениха и невесты. Но сначала имела место европейская этикетная переписка. После заключения брачного договора Фридрих Вильгельм отправил учтивое письмо невесте и получил ответ Анны. Стоит ли говорить, что каждая строка посланий царевны-невесты писалась под диктовку сведущих лиц русского дипломатического ведомства и ее старших родственников. Анна писала: «Из любезнейшего письма Вашего высочества, отправленного 11-го июля, я с особенным удовольствием узнала об имеющем быть, по воле Всевышнего и их царских величеств моих милостивейших родственников, браке нашем. При сем не могу не удостоверить Ваше высочество, что ничто не может быть для меня приятнее, как услышать Ваше объяснение в любви ко мне. Со своей стороны уверяю Ваше Высочество совершенно в тех же чувствах: что при первом сердечно желаемом, с Божиею помощью, счастливом личном свидании представляю себе повторить лично, оставаясь, между тем, светлейший герцог, Вашего высочества покорнейшую услужницею».

Свадьба была назначена на осень в молодом, еще нестоличном Санкт-Петербурге, вдали от Москвы и ее неспокойных ревнителей старины. 13 августа герцог-жених, которому в июле исполнилось 18 лет, прибыл со свитой в Санкт-Петербург. До самого заключения брака более двух месяцев в веренице застолий и балов шло общение русского и курляндского дворов, в ходе которого будущие супруги могли видеть друг друга. Конечно, в это время молодой царевне объясняли, как следует себя вести и что, собственно, от нее ожидают. Сохранилась записка Петра I с наставлением племяннице, касавшаяся отношения к вере, русскому народу и мужу. Приоритеты были выстроены именно в такой последовательности. Царь писал: «1. Веру и закон, в ней же родилася, сохрани до конца неотменно. 2. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче протчих. 3. Мужа люби и починай, яко главу, и слушай во всем, кроме вышеписанного».

Васильевский остров. Триумфальный ввод шведских судов в Петербург 9 сентября 1714 г. после победы при Гангуте. Художник А. Ф. Зубов. В глубине – старый дворец А. Д. Меншикова, в котором проходила свадьба Анны Иоанновны.

Брачный договор, содержащий уступки в вопросах веры (он впервые допускал иноверие супруга русской царевны), встретил резко отрицательную позицию русской православной церкви. По свидетельству датского посланника Юля, царь собственноручным письмом «приглашал» для венчания в Петербург местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского, однако тот под предлогом немощи отказался. Другой «приглашенный», писатель и впоследствии иеромонах Стефан Прибылович, вступил с царем в прения, пытаясь доказать невозможность браков православных с лицами других вероисповеданий. В результате бракосочетание совершал покладистый и честолюбивый архимандрит Александро-Невского монастыря Феодосий Яновский. Он не знал необходимого для венчания латинского языка (ему сделали перевод), однако полностью разделял взгляды царя Петра Алексеевича.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу