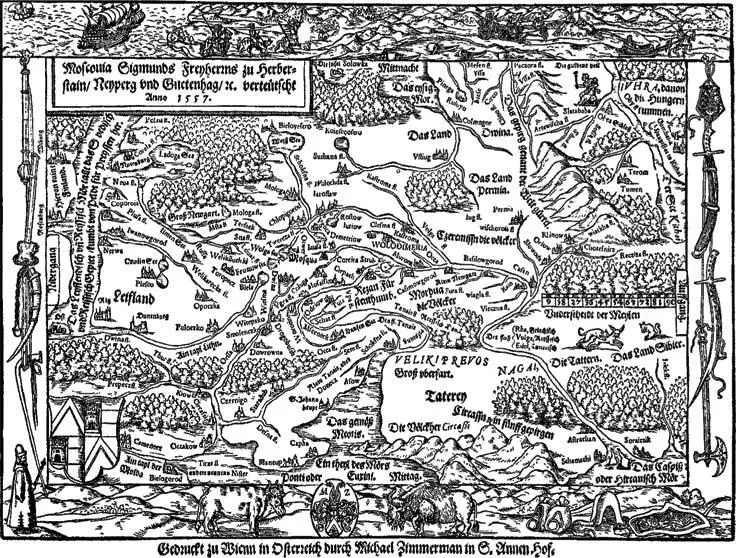

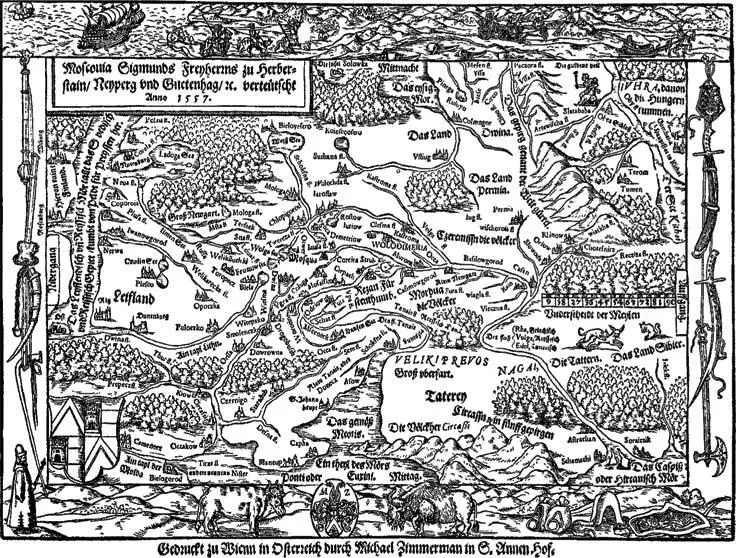

Карта России по С. Герберштейну. Гравюра XVI в.

Еще одним центральным ведомством была Казна, ведавшая не только финансами, но и отношениями с татарскими ханствами – в связи с тем, что существенной частью этих отношений были различные выплаты и «подарки». Казначею помогал печатник, в ведении которого находился документооборот. В свою очередь, реальное выполнение управленческих функций лежало на плечах дьяков, которым помогали подьячие. Впоследствии, в середине XVI в., они составят основу приказной системы управления. Пока же дьяки делились на великокняжеских (они занимали высшую позицию в иерархии зарождавшейся российской бюрократии), дворцовых и ямских. Разделение функций между дьяками лишь зарождалось: один и тот же человек мог ведать выдачей великокняжеских грамот, выполнять дипломатические поручения и т. д. Однако известны и примеры специализации: так, сношения со странами Запада и Востока обслуживал целый штат толмачей, например, Истома Малой, владевший латынью, специализировался на сношениях с немецкими землями – Тевтонским орденом, городом Ригой и т. д. Первоначально такие «бюрократы» были незнатного происхождения: дьяками становились холопы, дети священников. Поэтому они особенно ощущали справедливость принципа, сформулированного впоследствии Иваном Грозным, но взятого на вооружение уже Василием III: «Мы своих холопей жаловати вольны, а и казнити есмя волны же». Историки зафиксировали несколько «волн» появления и исчезновения дьяков в источниках: так, в начале правления Василия III перестают упоминаться дьяки, служившие Ивану III; новое поколение дьяков приходит в аппарат управления во втором и третьем десятилетиях XVI в., и их карьеры обрываются в годы боярского правления в малолетство Ивана IV (30–40-е гг. XVI в.). Поэтому дьяки всячески стремились обеспечить своих детей и родственников, пока находились у кормила власти, наделить их поместьем или вотчиной.

Всё это способствовало укреплению власти государя, создавало своеобразную страховку. Примечательно, что уже Василий III нередко использовал царский титул, равный императорскому (царь – цесарь – кесарь – кайзер) и официально принятый его сыном Иваном IV лишь в 1547 г., что, несомненно, свидетельствует об укреплении его власти. Это был шаг вперед по сравнению с Иваном III, который стал систематически титуловаться государем всея Руси (начиная с 1479–1485 гг.). Пока же Иван IV не в состоянии был самостоятельно править страной, эти заботы легли на бюрократический аппарат, в значительной степени сложившийся при Василии III.

Главные даты жизни Василия III

1479 г., 25 марта – У Ивана III Васильевича и Софьи Палеолог родился сын Василий, будущий государь Василий III.

1497 г. – Опала Василия Ивановича.

1499 г., 21 марта – Василий провозглашен государем и великим князем Новгородским и Псковским, соправителем Ивана III.

1502 г., 14 апреля – Василий возведен на великое княжение Владимирское и Московское, официально провозглашен наследником престола.

1503 г., 17 апреля – Смерть матери Василия Софьи Палеолог.

1504 г., до 16 июня – Составлено завещание Ивана III, в котором определены размеры владений и полномочия Василия.

1505 г.

4 сентября – Василий женился на Соломонии Сабуровой.

27 октября – Смерть Ивана III, начало княжения Василия III.

1506 г., апрель – июнь – Поход на Казань.

1507 г., март – Начало войны с Великим княжеством Литовским.

1508 г.

Август – Переход князя М. Л. Глинского на сторону Василия III.

8 октября – «Вечный мир» с Великим княжеством Литовским.

1509 г., 14 февраля – Смерть в тюрьме Дмитрия Внука.

1510 г., 24 января – Въезд Василия III во Псков. Присоединение Пскова к Русскому государству.

1512 г., 14 ноября – Начало войны с Великим княжеством Литовским.

1513 г.

Январь – март – Первая осада Смоленска войсками Василия III.

Май – Смерть брата Василия III князя Фёдора Волоцкого, переход его владений к Василию.

11 сентября – 1 ноября – Вторая осада Смоленска войсками Василия III.

1514 г.

30–31 июля – Капитуляция Смоленска.

8 сентября – Поражение войск Русского государства под Оршей.

1517 г.

Апрель – октябрь – Первый приезд в Москву имперского посла Сигизмунда фон Герберштейна.

Сентябрь – октябрь – Осада Опочки в Псковской земле польско-литовскими войсками.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу