У перевоза. 1905

Государственная Третьяковская галерея, Москва

В 1889 году Серов пишет портрет Прасковьи Мамонтовой, двоюродной сестры «девочки с персиками». Портрет создавался почти в той же ситуации, что двумя годами раньше портрет Веры Мамонтовой, летом, в гостях у приятелей в подмосковном имении Введенское, где Серова окружали симпатичные ему люди. Как и Вера, шестнадцатилетняя Прасковья позирует за столом, ее лицо также полно сдержанного оживления, «портрет превосходный. Параша похожа, а главное хорошенькая», по отзыву мемуаристки, - но все же это лишь милое воспоминание об абрамцевском портрете, но вовсе не потому, что у Серова «не получилась» вторая Девочка с персиками, а потому, что портрет Параши был для него лишь эпизодом, не представлявшим более интересной художественной задачи.

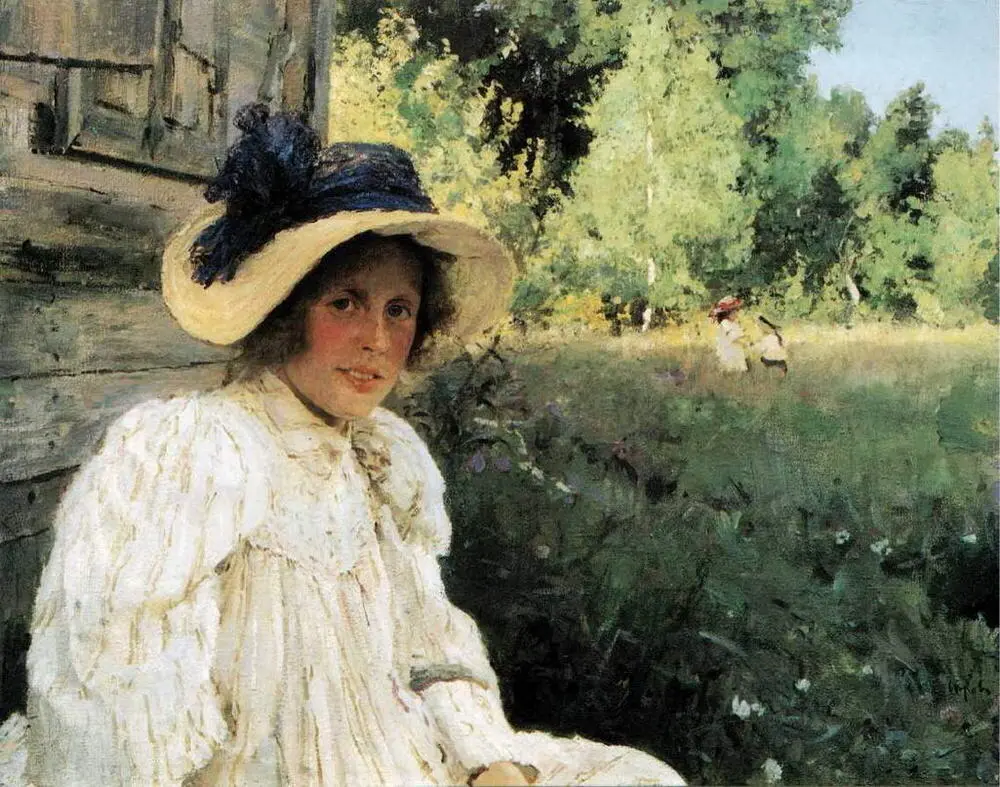

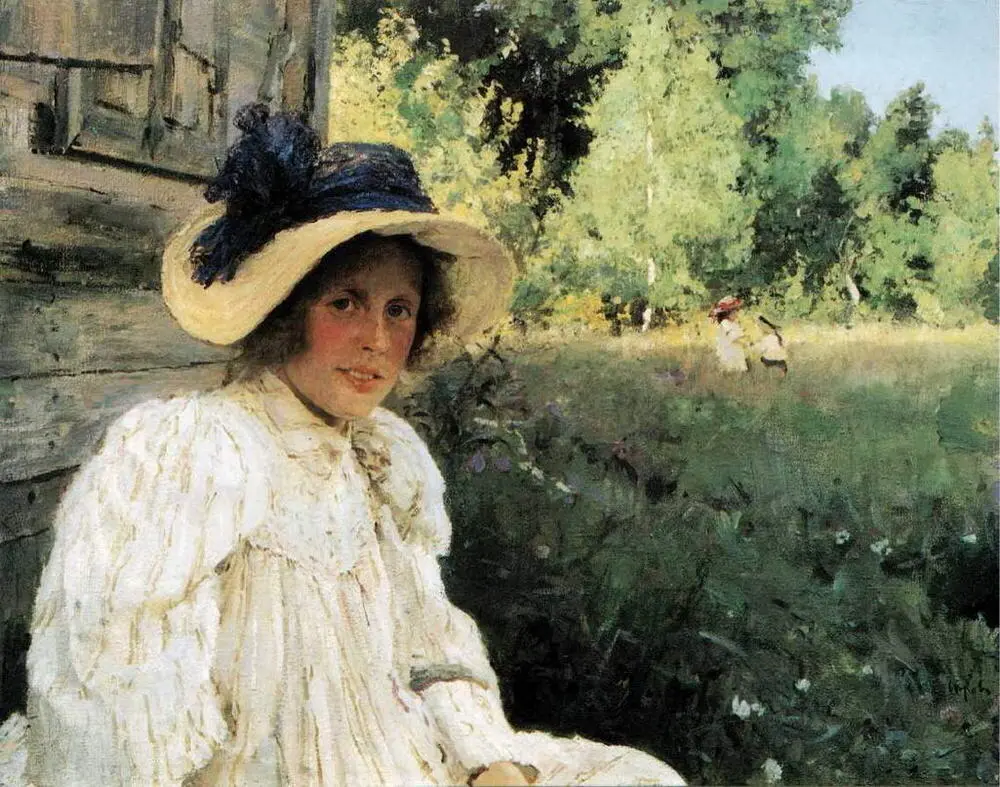

Летом. Портрет Ольги Федоровны Серовой. 1895

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Прасковьи Анатольевны Мамонтовой. 1 889

Частное собрание, Москва

Несколько позже была создана работа Летом. Портрет Ольги Федоровны Серовой. Как и в Девушке, освещенной солнцем - пленэрный портрет, спокойно сидящая модель, белая блузка с играющими на ней рефлексами, роща на дальнем плане, только вместо ствола дерева - деревянная стена дома. Но в этом произведении, в отличие от Девушки, освещенной солнцем, акцентирована сугубо портретная задача - мелкие черты лица, затененного полями шляпы, характерная легкая сутулость, немного застенчивый взгляд, иногда свойственный человеку, внезапно заметившему, что его зарисовывают или фотографируют, а он при этом желает казаться естественным. Ольга Федоровна, по отзывам друзей Серова, была «немного пугливая», «хрупкая, светящаяся какою-то внутренней нежностью, всегда озабоченная». Нюансы поведения и характера модели переданы здесь превосходно. Эта портретность занимала здесь Серова больше, чем эффекты пленэрного письма. Художник, по-видимому, не желал повторять композицию Девушки, освещенной солнцем - отсюда горизонтальный формат, в котором по-иному организуется картинное пространство.

Среди портретов, написанных в конце 1880-х годов, портрет Софьи Драгомировой - своеобразное свидетельство роста серовской славы. Софья Михайловна Драгомирова (в замужестве Лукомская) рассказывала Игорю Грабарю, как, позируя Репину для портрета в малорусском костюме, она познакомилась с Серовым, зашедшим в мастерскую к учителю. Серов попросил разрешения тоже писать ее портрет во время сеансов у Репина. Серовский портрет, вместе с работой Репина, долгое время находился в доме генерала Драгомирова, отца Софьи Михайловны, в Киеве. «Гости, - пишет Грабарь, - всегда справлялись о репинском портрете: “Говорят, у вас есть замечательный портрет вашей дочери, написанный знаменитым Репиным?” Гостя водили показывать портрет. “А это кто писал?” - спрашивали обыкновенно, указывая на висевший тут же серовский портрет. “Это так, один ученик Репина”. На это следовало равнодушное “а-а!”. Несколько позже имя этого ученика уже громко называлось, а еще через некоторое время приезжие из столиц прежде всего осведомлялись: “А скажите, правда, что у вас есть прекрасный портрет Серова с Софьи Михайловны?” И уж потом спрашивали, останавливаясь перед репинским: “А это чей?”»

Портрет Софьи Михайловны Драгомировой. 1889

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Десятилетием позже Серов исполнил акварельный портрет Софьи Лукомской. Камерная техника акварели традиционно предполагает интимно-доверительную интонацию дружеского собеседования зрителя и модели. Но «доверительность» в портрете Лукомской носит почти исповедальный характер. Немой вопрос, обращенный как будто не к собеседнику, а в безответное пространство, отстраненный взгляд одновременно и на зрителя и как бы сквозь него - не «взгрустнувшая» девушка, какой Лукомская была представлена в малорусском костюме, а грусть как неотъемлемое природное свойство души, граничащее с психоаналитической проблемой. Грабарь писал, что «выразительные печальные глаза заинтересовали одного европейского невропатолога, случайно увидевшего фотографию с этого серовского портрета, и он точно определил тяжелое душевное настроение “дамы, позировавшей художнику”».

Читать дальше