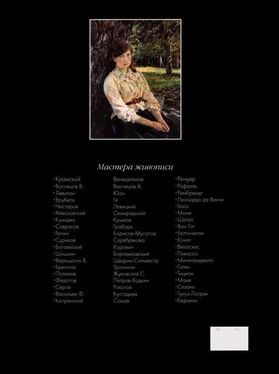

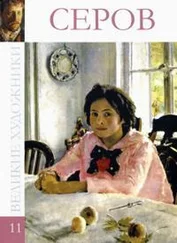

На портрете Серова Юсупова изображена в роскошном модном интерьере, сидящей на атласном диване, где рядом с ней пристроился модный же белый шпиц. Поза княгини нарочито «неудобна» - Серов акцентирует момент позирования «модному» опять-таки художнику. В портрете доминируют извилистые витиеватые очертания и формы. Беспокойна поза модели, капризно и сложно изломаны руки, прихотливы складки платья - и всему этому словно аккомпанируют «тревожно» изогнутые линии спинки дивана, рокайльные завитки золоченых рам и лепнины и цветочные узоры мебели. Хрупкость и грация оборачиваются нарочитой искусственностью. а «очаровательная» улыбка - застывшей маской светской любезности.

Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. 1900-1902

Нижегородский государственный художественный музей

Портрет, как всегда, потребовал множества сеансов, нескольких месяцев работы. Княгиня с юмором рассказывала князю Щербатову: «Я худела, полнела, вновь худела, пока исполнялся Серовым мой портрет, а ему все мало, все пишет и пишет!» Серову в упрек ставилась чрезмерно тщательная, «замученная» живопись лица, в противоположность эскизно взятому антуражу. Сама же Юсупова считала именно собственное лицо лучшей частью портрета. В какой-то момент Юсуповы даже намеревались вырезать из портрета овал - голову княгини - но, к счастью, этого не случилось.

Живопись портрета отличается красотой и благородством колорита, построенного на игре оттенков, подобных красочным переливам жемчуга или перламутра - розоватый, серебристо-серый, кремовый, сиреневый. Колористически портрет Юсуповой перекликается с изысканными пасторалями Ватто, воскрешая в памяти представление о живописи рококо. Не случайно под впечатлением портрета один из современников писал: «Эта женщина... нежная, изящная, и утонченная, живет именно той жизнью, какой жили когда-то маркизы. Эти белые напудренные волосы, эта странная поза - все это дает право сказать, что это именно маркиза нашего времени».

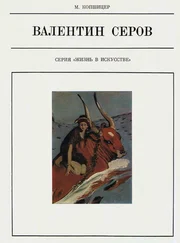

Петр I. 1907

Картон, темпера. 68,5 х 88 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Картина написана по заказу издателя и книготорговца Иосифа Николаевича Кнебеля для репродуцирования в серии «школьных картин» по русской истории.

«Страшно, судорожно, как автомат, шагает Петр... Он похож на Божество Рока, почти на смерть; ветер гудит ему по вискам и напирает в грудь, на глаза. Еле поспевают за ним испытанные, закаленные “птенцы”, с которых он смыл и последний налет барского сибаритства, которых он превратил в денщиков и рассыльных.

Глядя на это произведение, чувствуешь, что... в императора Петра I вселился грозный, страшный бог, спаситель и каратель, гений с такой гигантской внутренней силой, что ему должен был подчиниться весь мир и даже стихии», - писал о картине Александр Бенуа.

«Гений - парадоксов друг» - Серов увидел Петра в том парадоксальном «двуединстве», которое у Бенуа выражено словами «спаситель и каратель» и которое с разительной точностью и лаконизмом сформулировано Пушкиным в Полтаве:

...Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как божия гроза.

Картина Серова представляет не только Петра, но и его столь же «ужасное и прекрасное», как и он сам, творение - Петербург. Петр со свитой шествует по необжитой, суровой земле, где бродят коровы, «по мшистым, топким берегам», к которым подступают, «котлом клокоча и клубясь», тяжелые невские волны. На дальнем же плане - панорама города, ряд построек вдоль берега реки, среди которых возносится сверкающий, словно озаренный солнцем, проглянувшим вдалеке во время грозы, шпиль Петропавловского собора. Эта панорама, эта бледно-сиреневая вода, цвет которой столь резко контрастирует с общим тоном картины, напоминают несколько условную театральную декорацию, на фоне которой разворачивается действие. Известно, что строительство Петропавловского собора с его знаменитым шпилем было завершено лишь почти десятилетие спустя после смерти Петра. Зрелище на дальнем плане - прекрасное видение, словно пророчество о будущем великом городе:

Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Читать дальше