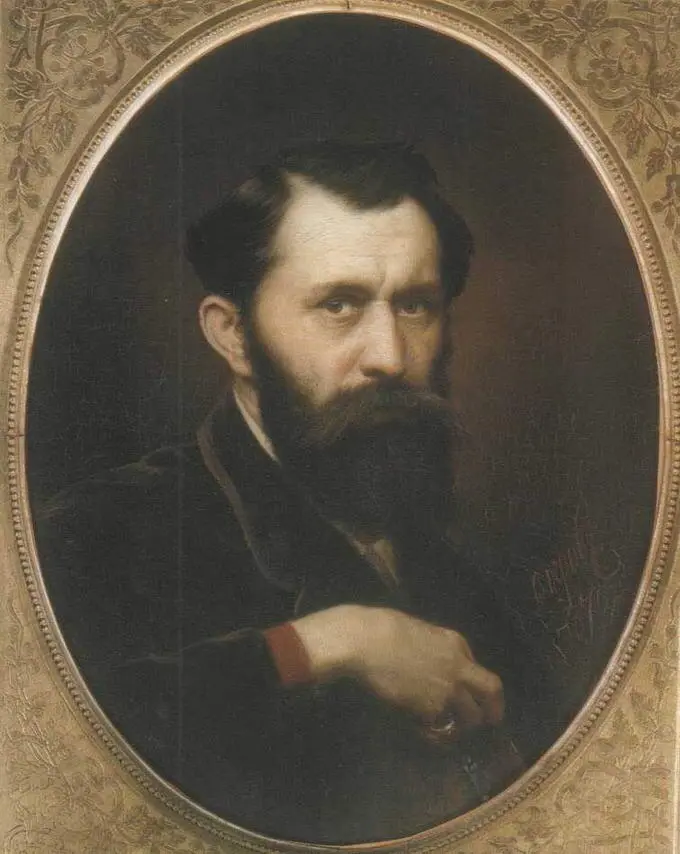

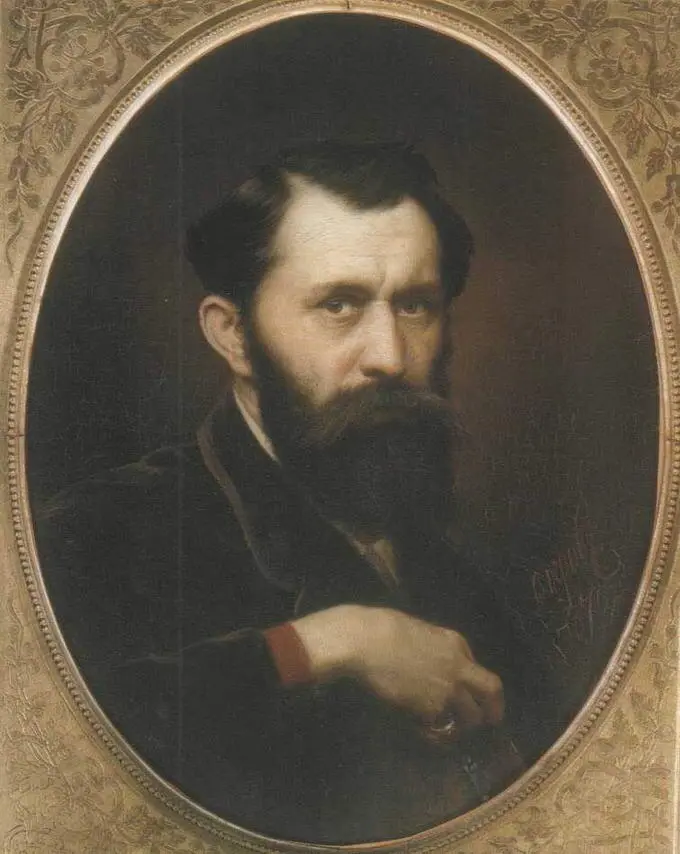

Автопортрет. 1879

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Словно решив удостовериться в том, что содержательная сторона картины более актуальна, нежели ее живописная ценность, Перов после Станового пишет картину Первый чин (сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы), парафразу федотовского Свежего кавалера, но без федотовского юмора, сухую и скучноватую, где постановочная режиссура (в академических традициях) сочетается с прозаичностью происходящего - сын дьячка репетирует перед зеркалом амбициозную начальственную поступь и позу, примеряя новый мундир, а домашние умиляются превращению родного существа в чиновника. И вновь - благосклонность критики («Сколько правды!», «Родство с русской почвой, знание сословных типов»), Малая золотая медаль Академии, и вновь недостатки живописи и композиции,неизобретательность постановочной режиссуры остались почти незамеченными.

Получалось, что Перов «на правильном пути». Критическая тенденция в живописи набирала силу, и вскоре появились Привал арестантов Якоби (1861), Неравный брак Пукирева (1863), Шутники Прянишникова (1866). В 1860-е годы, эпоху в истории искусства, которая получила название «критического реализма», Перову суждена была роль знаменосца.

Он принадлежал к поколению художников, о котором Достоевский позднее, в 1876 году, писал: «Но хуже всего, что чем дальше, тем больше воцаряется “прямолинейность”: стало, например, заметно теряться чутье к применению, к иносказанию, к аллегории... Народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, - и все прямо и прямо, все к прямой линии и в одну точку».

Но прежде суда и следствия необходим сам факт, событие, образующее «состав преступления» и повод к «судебному разбирательству», иначе говоря то, что называется актуальный сюжет. И здесь следует отметить, что в выборе жизненных сюжетов Перов не знал себе равных, так же, как и в умении «откомментировать» эти сюжеты или же выдержать многозначительную паузу, оставив зрителя один на один с «правдой жизни».

То, что в свидетельских показаниях или, например, в литературном произведении возможно в виде последовательного изложения чередующихся эпизодов, в живописи сосредоточено в одном конкретном моменте. Отсюда специфическая концентрация изобразительных мотивов в картинах Перова, дабы вместить в один представленный в картине момент причину и следствие происходящего, стремление не только показать, но и объяснить то, что показывается. Это приводит, в частности, к обилию действующих лиц и нагромождению подробностей, комментирующих событие по принципу драматургических «авторских ремарок», что в то же время делает картины Перова занимательными и любопытными, интересными для рассматривания. Вместо «сухого указания на предмет» изобразительное повествование, которое, к тому же, зритель всегда может «досочинить» в соответствии со своими взглядами и жизненным опытом - так, как сочинял образы «бездушных душителей» Стасов, глядя на картины Перова.

Эту особенность перовских картин в качестве их основного достоинства и одновременно главного недостатка отмечал Александр Бенуа: «Его картины приковывают зрителя своей серьезностью, заставляют его прочесть себя от начала до конца, и зритель отходит от них, получив своеобразное наслаждение, похожее на то, которое получается по прочтении меткого и тонкого психологического анализа, - наслаждение, в сущности, нехудожественного порядка... Публика, наловчившаяся в те времена все понимать с полуслова, считывала самые замысловатые вещи с картин и оставалась за то несказанно благодарной художникам».

Гравюра с картины Первый чин. 1860

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1846

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Павел Федотов. Сватовство майора. 1848

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Судьба художника, чей собирательный образ представлен в эстетических воззрениях Чернышевского и в критических обзорах Стасова, выглядит безотрадной. За сомнительное право «вынесения приговора» и во имя «неприкрашенной правды» он в своем искусстве вынужден забыть о красоте, изяществе, обо всем, что дарует отраду взору. Симптоматично, например, пристрастие Перова к изображению слепоты (инвалид в Чаепитии в Мытищах, Слепой музыкант, Приезд гувернантки к слепому отцу), а также «невидящих» лиц - спящий мальчик-савояр, Спящие дети, осоловелые, глядящие в никуда глаза персонажей Сельского крестного хода на Пасхе. Символично в этой связи, что в последней из поименованных картин, где все, как слепые, бредут не зная куда, на хоругви, которую несет один из мужиков, изображено всевидящее око. Для художника, чье ремесло и призвание - «и виждь, и внемли», привязанность к изображению лиц, лишенных благодати видеть, - это удивительное признание: искусство вынуждено обращать взор на то, о чем говорится: «Глаза бы мои не глядели!»

Читать дальше