Одновременно Грабарь задумал ряд монографий о русских художниках. Его внутренней задачей на долгие годы стало восстановление последовательности развития русской национальной художественной школы, раскрытие ее малоизвестных периодов, характеристика творчества крупнейших русских художников. В 1913 году Грабарь занимался организацией посмертной выставки Валентина Серова и выпуском посвященной ему монографии. Этот труд лег в основу всех последующих работ о творчестве Серова.

В том же 1913 году произошло очень важное событие в жизни Грабаря - он стал попечителем (должность, соответствовавшая директорской) Третьяковской галереи и оставался ее директором после революции вплоть до 1925 года. Условием, на котором Грабарь принял этот пост, было проведение коренных реформ в хранении и экспонировании произведений галереи, где до тех пор все оставалось, как при жизни ее основателя.

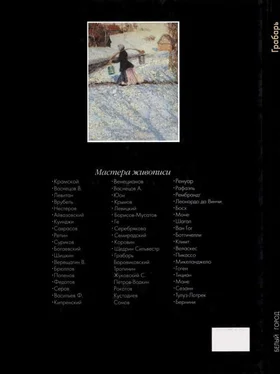

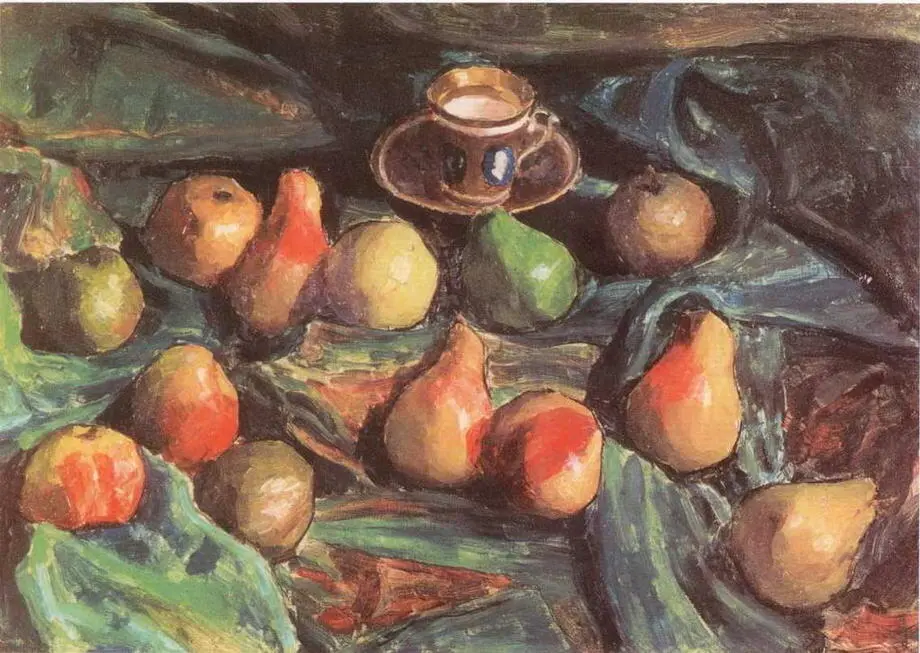

Груши на зеленой драпировке. 1922

Государственная Третьяковская галерея, Москва

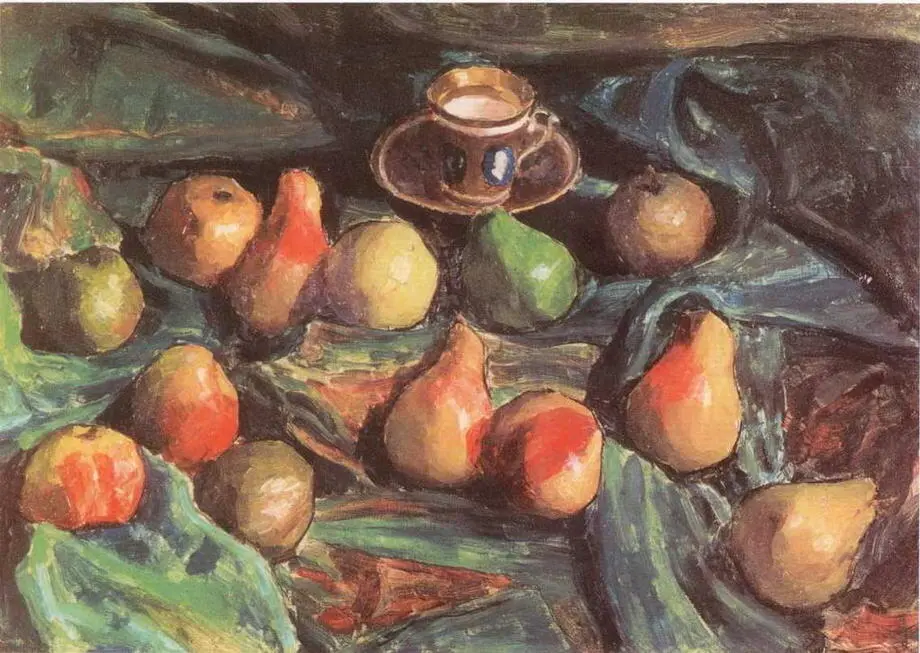

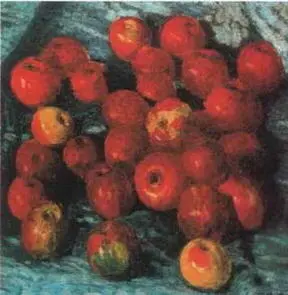

Красные яблоки на синей скатерти. 1920

Частное собрание, Новосибирск

«Судьба давала мне наконец в руки тот огромный историко-художественный материал, который собран в Третьяковской галерее, и я мог оперировать им для своей истории русского искусства не на расстоянии, как раньше, а вблизи, на “художественную ощупь”»[ 1И.Э. Грабарь. Моя жизнь, с. 242.].

Работа Грабаря в Третьяковской галерее - это особая тема. Упомянем только о некоторых ее эпизодах. Так, принципиально необходимыми, по мнению Грабаря, были изменения в размещении картин в залах, где стены и дополнительные щиты от пола до потолка были предельно загружены полотнами без какой-либо логики в развеске. Грабарь решил заменить случайную развеску размещением произведений живописи в историко-художественной последовательности, превращая частную коллекцию в «организованный музей европейского типа»[ 2Там же, с. 258.]. Но его планы натолкнулись на противодействие многих людей, в частности Ильи Остроухова, прежнего попечителя галереи, настаивавших на сохранении экспозиции в том виде, в каком она существовала при жизни Павла Третьякова. Ценой компромиссов Грабарю все же удалось провести в 1914-1915 годах генеральную перевеску картин. Несмотря на большие трудности, он смог, например, существенно улучшить расположение картин Василия Сурикова - зрители впервые увидели Боярыню Морозову полностью через всю анфиладу залов, за что Суриков, придя в галерею, отвесил Грабарю, по его словам, земной поклон.

Лучезарное утро. 1922. Государственный историко-художественный и литературный музейзаповедник «Абрамцево»

Ясный осенний вечер. 1923

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Другим наиважнейшим делом стала инвентаризация галереи, составление ее каталога. Грабарь с увлечением занялся атрибуцией, которая была его главным соблазном в работе: он хотел сам разобраться в сложнейшем мире русской

живописи, выявить ее вершины, узнать ее мастеров. «Это не служба, не обуза, даже не труд, а наслаждение, сплошная радость», - писал он с характерным для него энтузиазмом[ 1И.Э. Грабарь. Моя жизнь, с. 262.]. Немало открытий было сделано в это время - одним из них, наиболее известным, была атрибуция картины Ивана Фирсова Юный живописец, приписывавшейся до того Антону Лосенко.

Публикация в 1917 году первого научного каталога галереи в большой мере отразила собственные научные изыскания Грабаря.

При Грабаре приобретения галереи получили новый характер. Наряду с классическими шедеврами - среди них портрет Пушкина работы Ореста Кипренского, Разборчивая невеста Павла Федотова, картины Михаила Шибанова, открывшие этого художника, работы Левицкого, Лосенко и других выдающихся русских мастеров - Грабарь приобретал картины «новейших» художников, что вызывало резкую реакцию консервативной прессы. К числу первых «скандальных» покупок относились работы Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова. Затем был куплен великолепный натюрморт Тыква Ильи Машкова, картины Петра Кончаловского, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова- Водкина, Мартироса Сарьяна и еще целый ряд полотен, составляющих сейчас «золотой фонд» Третьяковки.

Читать дальше