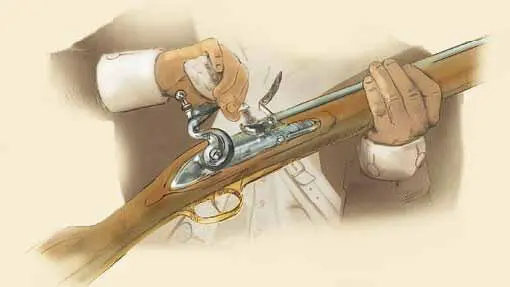

В течение XVIII столетия мушкет был уже повсюду вытеснен кремневым ружьем, с которым велись войны XVIII–XIX веков. Основу его боевой работы составил кремневый ударный замок.

Ударный замок, несмотря на его преимущества, вытеснил фитильный и колесцовый механизмы только в первой трети XVII в., а затем повсеместно использовался в течение двух столетий.

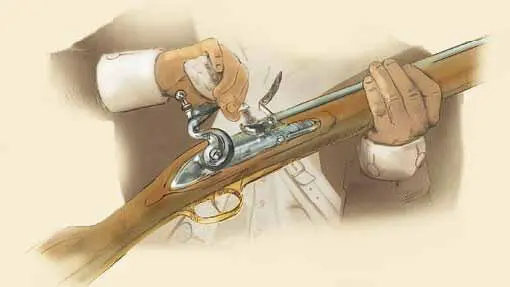

Воспламенение пороха в кремневом замке происходит от искры, производимой подпружиненным курком с зажатым в нем кусочком кремня или пирита. Кремень должен высечь искру, ударившись о рифленую стальную крышку пороховой полки (огниво) и при этом приоткрыв ее. Искра воспламеняет небольшое количество пороха, помещенное на полку, через затравочное отверстие в стволе пламя достигнет основного порохового заряда и будет произведен выстрел.

Кремневый замок не требовалось заводить ключом, как колесцовый, он был проще и технологичнее, следовательно – дешевле. За счет облегчения процесса заряжания ружья скорострельность увеличилась до 2–3 выстрелов в минуту и более. Прусская пехота XVIII века могла делать около 5 выстрелов в минуту, а отдельные стрелки и 7 выстрелов при 6 заряжаниях. Это достигалось дополнительными усовершенствованиями замка и ружья и длительным обучением солдат.

В то же время ударно-кремневый замок был склонен к частым осечкам и потому требовал внимания и ухода. Обычные причины осечки – стертый или плохо закрепленный кремень, изношенное огниво, забитое нагаром затравочное отверстие.

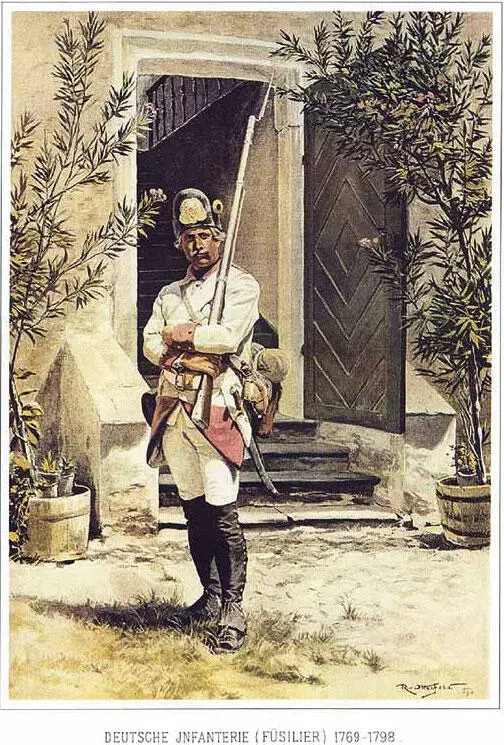

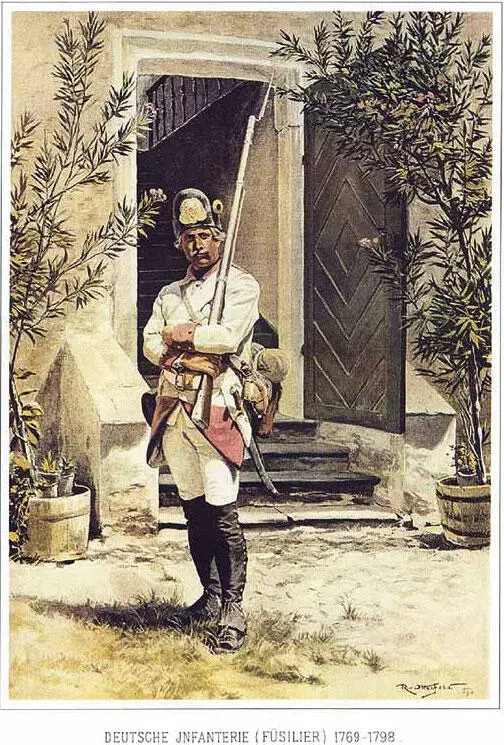

Изменения в стрелковом оружии влекли за собой трансформацию военного дела в Европе. Прежде всего это сказалось на качестве вооруженных сил. С этого времени происходит четкое деление на роды и виды вооруженных сил.

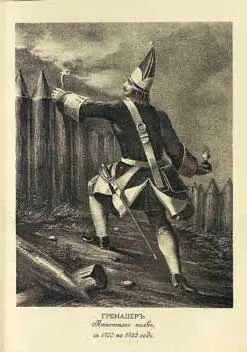

В пехоте и кавалерии выделяются два вида: линейные и легкие части. В пехоте к линейным частям, действующим в линейном построении, относились мушкетеры и гренадеры.

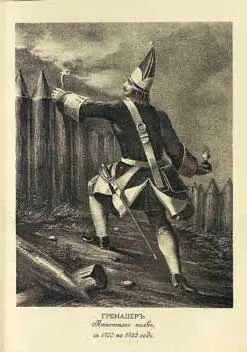

Гренадерами назывались пехотинцы, обученные действовать гранатами, которые использовались при штурме укреплений и крепостей противника. Первые ручные гранаты были как глиняные сосуды с известью или зажигательной смесью, которые использовались с IX века. Первые гранаты также делали преимущественно из глины. В 1405 г. Конрад фон Айхштадт впервые предложил использовать для гранат чугунный корпус, а в центре порохового заряда создавать полость, которая ускоряла сгорание смеси и увеличивала вероятность дробления корпуса на осколки. Зажигалась ручная граната от фитиля, который вставлялся в деревянную пробку, затыкавшую затравочное отверстие. Такая граната могла взорваться слишком рано или слишком поздно, и во время английской Гражданской войны солдаты Кромвеля усовершенствовали устройство, привязав к фитилю в нижней части (внутри гранаты) пулю и при этом окружив фитиль вставленными в мелкие дырочки веточками, которые выполняли роль стабилизаторов. Фитиль оставался обращенным назад вплоть до удара гранаты о землю, когда пуля, продолжая по инерции движение, втягивала его внутрь гранаты. Применялись гранаты главным образом при осаде и защите крепостей, а также на море в абордажном бою. Появились также литейные, пустые шары размером (с малый мяч), а стенки в четверть дюйма, из трех долей меди с одной долею олова.

Начиная с XVII в., гранаты начинают активно использовать в полевом бою. В 1667 г. в Англии было выделено по 4 человека в роте для метания гранат; они получили название «гренадеры». В течение нескольких лет этот новый род оружия был введен в основных европейских армиях. Англичане же ввели шапки-«гренадерки», в виде высоких колпаков с медным верхом. Существует распространенное заблуждение, что такой колпак ввели из-за того, что солдатская широкополая шляпа, а затем треуголка мешала броску. На самом деле гренадер бросал гранату движением руки снизу вверх (а не через верх, как бросают современные гранаты), так что шляпа ему не могла мешать в любом случае.

В XVIII в. запальная трубка у ручных гранат была пороховая, как и у артиллерийских. Применялись также осветительные гранаты, из картона, дерева или олова, снаряженные бенгальским огнем и использовавшиеся в ночном бою. Однако по мере развития линейной тактики гранаты потеряли свое значение в полевом бою и к середине XVIII в. были сняты с вооружения полевых армий, а гренадеры превратились лишь в элитный род пехоты. Гранаты остались только на вооружении крепостных гарнизонов и во флоте. В европейских армиях, как правило, гренадеры составляли отборные роты, по одной на батальон.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу