«Причины ее рвения ясны: моменты личного благополучия (работа в Государственной комиссии, широкая возможность разъездов по территории РСФСР, продовольственный паек, льготы по жилищной площади и проч.) тесно сплетались и увязывались с моментами охраны памятников старины и искусства, что давало возможность спасать и себя, и памятники».

«Интересно и то обстоятельство, что в силу «научно-исследовательских функций» работники ЦГРМ… имели мандаты на право фогографирования, обмеров, съемки чертежей и даже картографических работ. Для реставрации памятников подобные географические работы специального назначения никак служить не могут».

В заключение руководство ЦГРМ обвинялось в «явно враждебно-классовой и скрытой контрреволюционной работе, проводившейся до последнего времени».

В результате этого приговора наши замечательные реставраторы и искусствоведы не только были лишены возможности продолжать любимое дело, но многие из них оказались в ссылке, а некоторые и вовсе сгинули.

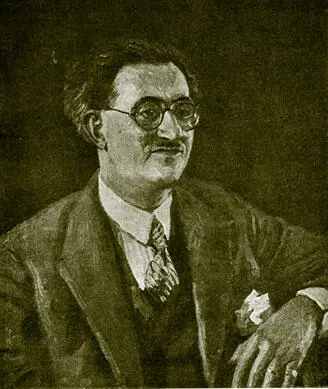

И. Э. Грабарь был вынужден надолго покинуть все административные посты, целиком посвятив себя литературным трудам и живописи. К вопросам реставрации он вернулся лишь после Великой отечественной войны, когда возникла необходимость восстановления исторических архитектурных ансамблей и храмов.

Реставраторы вновь оказались востребованными, но время изменилось: настала пора технократии. Описание научных открытий приобрело строгий, упорядоченный характер, слог сделался сухим и академическим. Канула в прошлое способность выражать чувство непосредственного восхищения увиденным, которое так украшает страницы кнебелевского издания «Истории русского искусства», мгновенно передаваясь читателю.

Когда я родилась – это произошло в мае 1922 года – моему отцу было уже за пятьдесят, но ни я, ни мой младший брат не воспринимали его как пожилого человека. По своей неукротимой энергии, самозабвенной отдаче творчеству, будь то живопись или работа над очередной книгой, он превосходил многих молодых родителей наших сверстников.

В начале тридцатых годов в доме на Кудринской, где мы тогда жили, часто бывали гости. Их принимали с неизменным хлебосольством и радушием, унаследованными мамой, Валентиной Михайловной Мещериной, от своих родных, обитавших до революции в подмосковном имении Дугино. За столом царило веселье, сыпались шутки. Хорошо помню семью Чуковских, дипломата Сурица, арфистку Дулову, физика Лазарева и многих других.

* * *

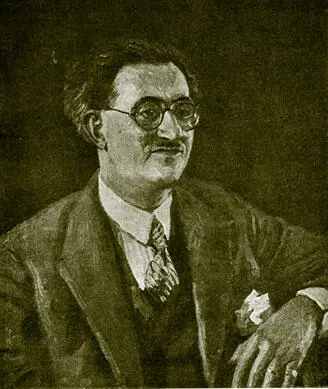

Среди гостей иногда появлялись иностранцы. Близким другом отца был итальянец Этторэ Доменико Ло Гатто, исследователь русской литературы. Он вполне сносно владел русским языком, хотя с отцом предпочитал говорить по-итальянски. В нашей семье его звали просто Гектор Доминикович. Нас с братом он поразил тем, что преподнес отцу невиданный до того продукт – плавленый сыр, уложенный треугольничками в круглую коробку (точь в точь как «Виола»). На обложке коробки красовался полосатый тигр с оскаленной пастью. Казалось, ничего более вкусного мы никогда не пробовали, и Гектор Доминикович получил прозвище «человек с тигром».

Однажды в доме появился и настоящий охотник за тиграми, только что вернувшийся из Бенгалии. Это был американец, видимо, богатый коллекционер, имени которого никто, кроме отца, выговорить не мог. По-русски он не знал ни единого слова, только сверкал белоснежными зубами. Зато отец не скупился на рассказы об охотничьих подвигах американца. Выяснилось, что тот сражался с питонами, ядовитыми змеями, скорпионами и однажды ухитрился даже прокусить шею какому-то диковинному четвероногому зверю.

И. Э. Грабарь. Портрет Этторэ Ло Гатто. 1931 г.

Вряд ли мы запомнили бы этого человека, если бы не один забавный случай. В нашей стране уже действовала карточная система на продукты и, помимо сладкого домашнего пирога, к чаю подали купленные по карточкам конфеты со странным названием

«Третий промфинплан». Американец с любопытством развернул бумажную обертку вонзил свои белоснежные зубы в конфету но (увы!) вынуть их обратно уже не смог: пришлось размачивать конфету горячим чаем и извлекать ее изо рта по частям. Оказалось, что прокусить шею дикому обитателю джунглей значительно проще, чем справиться с изделием «Третьего промфинплана». Кондитерская фабрика с этим названием до сих пор процветает на берегу Волги.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу