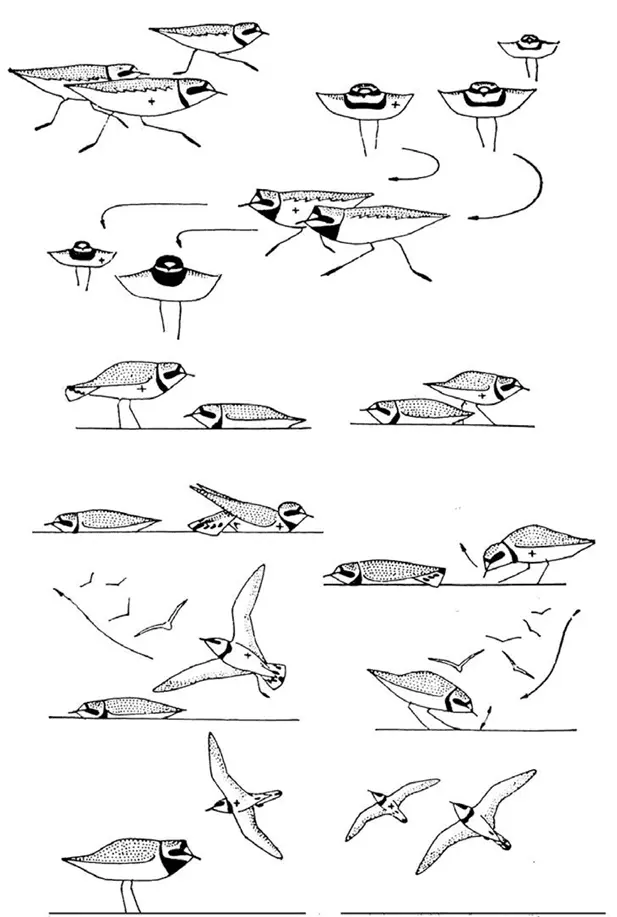

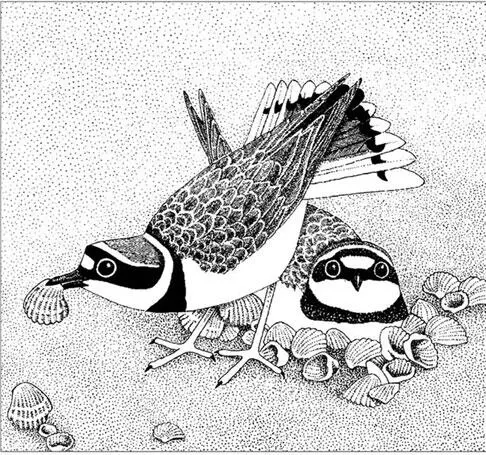

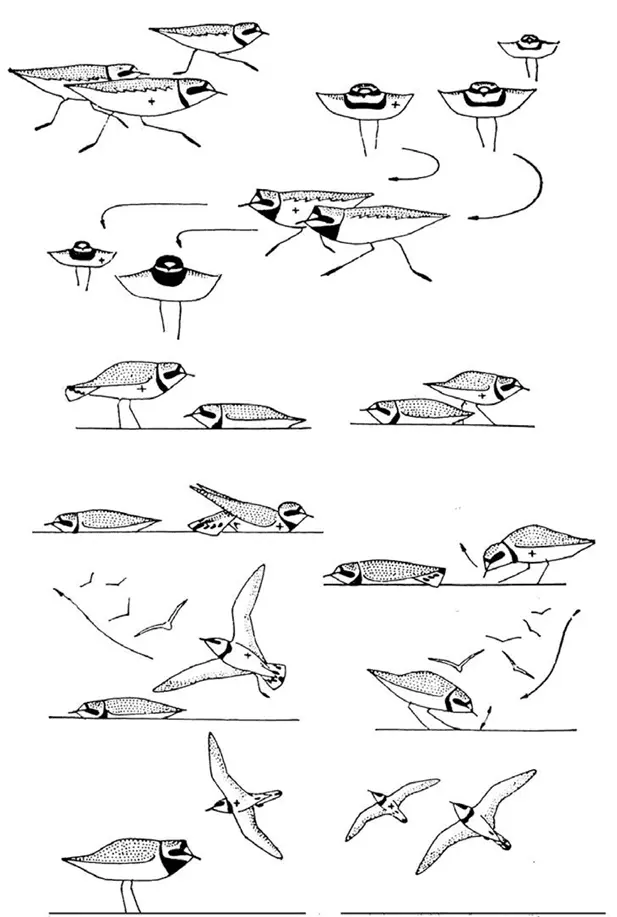

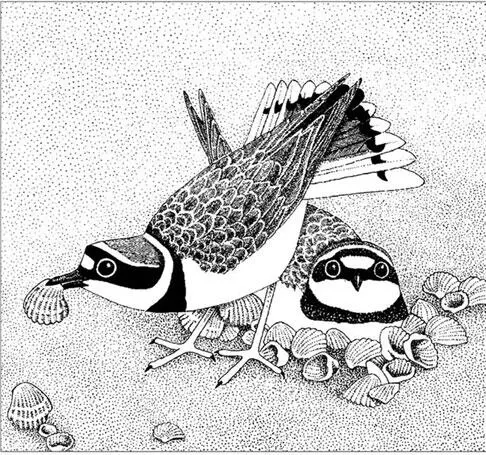

Малый зуёк Charadrius dubius

Увидеть все это и сделать с помощью телеобъектива снимки, подтверждающие увиденное, можно было, лишь часами сидя неподвижно где-нибудь под укрытием куста. Это следовало повторять изо дня в день, чтобы птицы привыкли к присутствию наблюдателя и перестали его опасаться. Карташёву такое мое поведение определенно не нравилось. Ему казалось, что я просто отлыниваю от того способа орнитологических исследований, который он считал чуть ли единственно правильным. Суть его в том, чтобы покрывать за день как можно большее расстояние и фиксировать в блокноте все, что так или иначе отвечает задаче исследования – в данном случае, сколько особей каждого вида обитает в пределах маршрута, сколько времени они отдают кормежке, сколько съедает каждая и так далее.

Малый зуёк. Charadrius dubius

Все дело в том, что тогда отечественным зоологам было просто неизвестно о существовании целого направления исследований, которое уже почти три десятилетия активно практиковали ученые Западной Европы. Ничего не знал о нем тогда и я сам. Я имею в виду этологию, основной метод которой состоит как раз в длительных наблюдениях за поведением особей, желательно – индивидуально опознаваемых. Таким образом, малые зуйки стали моими первыми учителями в области этологии, подсказав мне тот метод, при помощи которого я смогу узнать как можно больше об интимных сторонах их жизни.

По сути дела, именно знакомство с этими птицами определило мою дальнейшую научную судьбу в качестве этолога. Малым зуйкам я полностью обязан тому, что через три года оказался в регионе, одном из наиболее интересных для биолога любого профиля, – в заповеднике «Кедровая падь», в самом сердце Уссурийской тайги. А сегодня изображение малых зуйков служит эмблемой моего сайта www.panov-ethology.ru .

Дипломная работа и проблемы с распределением

Каким же образом, спросит читатель, изучение малых зуйков на берегах реки Пры породило мечту о работе в Уссурийском крае? Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется начать издалека.

В следующий полевой сезон я полностью отдался изучению поведения малых зуйков, обозначив это темой моей дипломной работы. На этот раз моей спутницей и помощницей в странствиях по Пре стала Наталья Андреевна Подугольникова, которая годом раньше вышла за меня замуж.

При работе над дипломом я, начав знакомиться с литературой, обнаружил к своему удивлению, что малый зуек уже давно служит излюбленным объектом изучения у немецких и британских орнитологов. У меня в руках оказалась даже целая небольшая книжка, целиком посвященная этому виду, в которой ее автор, немецкий орнитолог Датэ (H. Dathe) подробно описал многое из того, что пришлось увидеть мне самому. Выяснилось также, что к роду зуйков ( Charadrius ) принадлежит еще 31 вид мировой орнитофауны. Один из них – галстучник, обитающий в тундрах Евразии, был по описаниям настолько близок к малому зуйку, что даже отличить одного от другого в природе выглядело задачей совсем непростой. У меня появилось желание узнать о том, насколько сходны и в чем различны особенности сигнального поведения этих двух видов. Но информация о поведении галстучника оказалась настолько скудной, что провести детальное сравнение не удалось бы, да и тема эта не вполне вписывалась в содержание работы, которую я должен был предоставить при защите диплома.

В то время как о поведении галстучника все же было хоть кое-что известно, еще один вид, о существовании которого я узнал из книг, был не изучен полностью. Название птицы – уссурийский зуек. Так вот, подумал я, окончу университет, поеду на Дальний Восток и исследую этот вид в малейших деталях. А заодно увижу своими глазами всех этих экзотических птиц со столь звучными и волнующими воображения именами (голубая сорока, синяя и желтоспинная мухоловки, древесная трясогузка и многие другие), которые ассоциировались в сознании с экзотикой природы далекого Уссурийского края.

Это спонтанно возникшее во мне желание сравнить поведение изученного мною малого зуйка с повадками других, близких ему видов, как выяснилось впоследствии, совпало с главным принципом науки, именуемой сравнительной этологией. Но в то время я ничего об этом не знал. Подобно персонажу из пьесы Мольера, который был сильно удивлен, когда ему сказали, что он говорит прозой , я бы не поверил, узнав, что оказался в роли этолога . Во время моего обучения в университете если нам и говорили о поведении, то лишь о таком, которое связано с поисками и поглощением корма или с изготовлением животными убежищ, например, нор млекопитающих. Что же касается той сферы поведения, которая обслуживает общение животных (сигнальные позы и звуки), то ей в курсе зоологии места отведено не было. Лишь много позже, в начале 1970-х гг., профессором Николаем Павловичем Наумовым, заведующим нашей кафедрой [10], была предложена идея так называемого биологического сигнального поля . Но и здесь речь шла в основном о сигнализации запахами, и только у млекопитающих. Вспомним собаку, поднимающую лапу у основания фонарного столба.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу