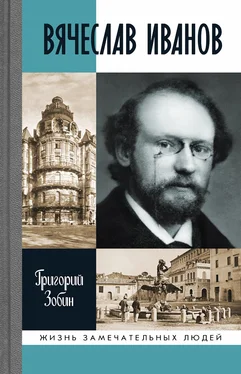

Блок не случайно вспомнил здесь название первого сборника В. А. Жуковского «Für venige» («Для немногих»), адресованного прежде всего императорскому семейству и небольшому кругу друзей, почти тождественному Арзамасскому братству. Он предвидел, что и стихи Вячеслава Иванова найдут немногих, но достойных их, вдумчивых и преданных читателей. Блок писал: «Поэзия Вяч. Иванова может быть названа “ученой” и “философской” поэзией» [104] Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 47, 48.

. Он указывал на традицию, которая восходила к святому Григорию Богослову, ученому аббату Алкуину, основателю Палатинской Академии эпохи Карла Великого, а в XVII–XVIII веках была представлена английским поэтом А. Попом, в России же – Ломоносовым. Исключение Блок сделал лишь для нескольких стихотворений книги «Прозрачность», в частности для «Лилии», продиктованной живым, непосредственным переживанием, подлинным лирическим наитием:

Под Тибуром, в плющах руин,

Твой луч я встретил

И стебель долгий – и один

Тебя заметил.

И грезой, после многих лет,

Зову, печален,

Твой в полдень мне рассветший свет,

Звезда развалин!

Встань, на лазури стройных скал

Души, белея,

И зыбля девственный фиал,

Моя лилея! [105] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 760.

Особенно отмечал Блок стихотворения, воссоздающие стиль античной лирики, такие как «Цикады» из цикла «Песни Дафниса», где явственно слышался отзвук Алкеевой лиры:

Цикады, цикады!

Луга палящего,

Кузницы жаркой

Вы ковачи!

Молотобойные,

Скрежетопильные,

Звонко-гремучие

Вы ковачи!

Любят вас музы:

Пением в узы

Солнечной дремы,

Пьяной истомы

Куйте лучи… [106] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 764.

Позже голос этих цикад отзовется у Мандельштама:

Бежит весна топтать луга Эллады,

Обула Сафо пестрый сапожок,

И молоточками куют цикады,

Как в песенке поется, перстенек [107] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 105.

.

В следующем, роковом для России 1905 году троим заявившим о своем бытии поэтам – Блоку, Белому и Вяч. Иванову – предстояло встретиться и образовать второй триумвират в истории русского символизма. Несмотря на все огромное несходство между ними, их объединяла общность понимания символа в искусстве. Об этом Вяч. Иванов говорил в своей работе «Две стихии в современном символизме»: «Оно (символическое искусство. – Г. З. ) позволяет осознать связь и смысл существующего не только в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных. …Истинное символическое искусство прикасается к области религии, поскольку религия есть прежде всего чувствование связи всего сущего и смысла всяческой жизни… Художество было религиозным, когда и поскольку оно непосредственно служило целям религии. Ремесленниками такого художества были, например, делатели кумиров в язычестве, средневековые иконописцы, безыменные строители готических храмов. Этими художниками поистине владела религиозная идея. Но когда Вл. Соловьев говорит о художниках будущего: “не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями”, – он ставит этим теургам задачу еще более важную, чем та, которую разрешали художники древние, и понимает художественное религиозное творчество в еще более возвышенном смысле» [108] Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 538.

.

Вяч. Иванов переносил акцент в понятии «религиозного искусства» с внешнего, с уровня тематики и приема, на внутреннее, глубинно-сущностное значение. «Теургия», «боготворчество» мыслилось им как творчество художника вместе с Богом в деле преображения человека и мира, как сотворчество, и носило всецелый характер.

Вяч. Иванову вторил Андрей Белый: «Соединение вершин символизма, как искусства, с мистикой Владимир Соловьев определил особым термином. Термин этот – теургия. “Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом”, – говорит Господь. Теургия – вот что воздвигает пророков, вкладывает в уста их слово, дробящее скалы. …Если в символизме мы имеем первую попытку показать во временном вечное, в теургии – начало конца символизма. Здесь уже идет речь о воплощении Вечности путем преображения воскресшей личности. Личность – храм Божий, в который вселяется Господь» [109] Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала ХХ века. М., 1988. С. 72, 73.

.

Читать дальше