«О! Каких сокровищ мы себя лишаем! — писал он. — Собирая древности чуждые, не хотим заняться теми памятниками, которые оставили знаменитые предки наши! В русских песнях мы бы увидели русские нравы и чувства, русскую природу, русскую доблесть!.. Но песни наши время от времени теряются, смешиваются, искажаются и, наконец, совсем уступают блестящим безделкам иноземных трубадуров» [13] «Русская старина», 1879 г., т. 24, стр. 130.

.

Мерзляков был одним из последних крупных представителей классицизма, но живо интересовался и новой литературой — сумел разобраться в новаторстве поэзии Державина, высоко ценил романтические поэмы Пушкина.

В свое время большой известностью пользовались его переводы греческих и римских поэтов Пиндара, Феокрита, Софокла, Эврипида, Вергилия, Горация и других. Ему принадлежит стихотворный перевод поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». В творчестве Мерзлякова заметно тяготение к устаревшим поэтическим жанрам (одам).

Песни Мерзлякова, в которые, по словам Белинского, поэт перенес «русскую грусть-тоску, русское гореванье», в свое время были очень популярны. Таковы «Я не думала ни о чем в свете тужить», «Не липочка кудрявая», «Чернобровый, черноглазый молодец удалый», «Среди долины ровныя». Некоторые написаны поэтом в содружестве с композитором из крепостных Д. Н. Кашиным. В них поэт, подражая устному народному творчеству, пытался сблизить поэзию с жизнью. Нередко эти песни можно услышать по радио и в наши дни.

Восторженный отзыв о «бессмертных песнях» Мерзлякова дал В. Г. Белинский в своем обзоре истории русской литературы. «Это был талант мощный, энергический, — писал он о поэте. — Какое глубокое чувство, какая неизмеримая тоска в его песнях! Как живо сочувствовал он в них русскому народу и как верно отразил в их поэтических звуках лирическую сторону его жизни» [14] В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах. М., 1948, т. 1, стр. 49—50.

.

Последние годы своей жизни А. Ф. Мерзляков провел в бедности. Умер он в 1830 году.

В семидесятых годах прошлого века широкую популярность приобрела песня «Дубинушка», представлявшая переработку стихотворения поэта-шестидесятника В. И. Богданова. В ней звучал голос обездоленного люда, слышалась вражда к его угнетателям, выражалась уверенность в светлое будущее.

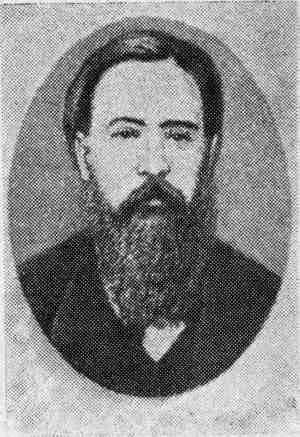

Автором этой песни, породившей много вариантов, был Александр Александрович Ольхин (1839—1897), известный петербургский адвокат, находившийся в близких отношениях со многими революционерами-семидесятниками. В сводке департамента полиции говорилось об А. А. Ольхине следующее:

«Он стал появляться в самых темных кружках, знаться с подонками общества (так жандармерия именовала передовых людей своего времени — М. Я.) и в этой темной среде плясал и пел революционные песни, иногда даже сочинял их. Так он сочинил переделку «Дубинушки» в самом возмутительном духе и просил доставлять ему песни, поющиеся между фабричными, чтобы переделывать их в революционные» [15] Цит. по «Литературной энциклопедии». М., 1934, том 8, стр. 291.

.

Ольхин не был членом революционной организации, но оказывал участникам движения материальную помощь, предоставлял им убежище, хранил у себя на квартире нелегальные издания. Его выступления в качестве защитника на политических процессах нечаевцев, Дьякова, участников демонстрации на Казанской площади 31 марта 1878 г., «50-ти» и «193-х» отличались критическими выпадами в адрес властей.

4 августа 1878 г. революционерами-террористами был убит шеф жандармов Мезенцев. Вскоре Ольхин написал стихотворение «У гроба», посвятив его «поразившему Мезенцева» С. М. Кравчинскому. Стихотворение было опубликовано в первом номере нелегального журнала «Земля и Воля» 1 ноября 1878 г. В нем поэт рассказывает о народных страданиях, оправдывает акт возмездия за кровь и слезы народа.

Свершилась «всенародная казнь» над «бессердечным палачом». Мрачен стоит царь перед гробом своего любимца, мысленно вопрошая: кто мог поднять на него руку? А (в ответ появляются видения:

Измождены, избиты, в тяжелых цепях,

Кто с простреленной грудью, кто связан,

Кто с зияющей раной на вспухшей спине,

Будто только что плетью наказан.

Они с гневом рассказывают царю о страданиях русской земли. Вон убивается мать над сыном, погибшим лишь за то, что в «угнетенной стране быть он вольным хотел гражданином». Рыдает молодая вдова, схоронившая на каторге мужа. Невеста оплакивает своего жениха, расстрелянного «злодеями», которым он оказал сопротивление, когда они пришли, чтобы оторвать его «от великого дела».

Читать дальше