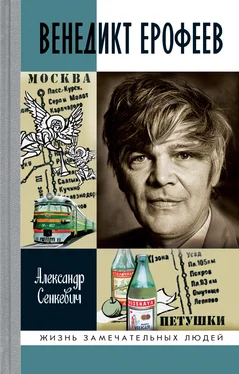

1 ...8 9 10 12 13 14 ...44 Мастерство и интуиция ведут художника к конечной цели – созданию «живого» портрета человека с его неповторимой жизнью и судьбой. Понятно, что при отсутствии вдохновения портрет на холсте не «задышит» и останется мертвым, представляя случайное соединение линий и красок.

С теми же самыми трудностями может столкнуться любой, кто попытается восстановить в слове жизнь замечательного человека. Помимо них для писателя существует еще одно мешающее ему обстоятельство. Художнику оно, напротив, не во вред, а в помощь.

В неизданных «Записных книжках 1979—1980-х годов» Венедикт Ерофеев обращает внимание на этот парадокс (в блокноте 1979 года): «Хорошо у Лескова в “Несмертельном Головане”: “Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу”» [37] Гущина Т. В. Воспоминания [Рукопись] // Личный архив В. Ерофеева. (Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.)

. Этот рассказ имеет подзаголовок: «Из рассказов о трех праведниках».

Меня эта опасность не подстерегала. Я никогда не встречался с Венедиктом Ерофеевым, хотя у нас с ним оказались общие знакомые, приятели и даже друзья.

Из всего, мною прочитанного, наиболее точные и достоверные о нем воспоминания оставили его сестры Тамара Васильевна Гущина и Нина Васильевна Фролова, а о последних годах жизни – Наталья Александровна Шмелькова, выросшая в семье выдающегося ученого-геохимика Александра Ильича Перельмана [38] 1916–1998.

.

Для Венедикта Васильевича старшая сестра Тамара была духовно близким человеком, а Наталья Шмелькова – заботливым и сердечным другом, появившимся незадолго перед его смертью. Произошло чудо, о котором писал Александр Сергеевич Пушкин: «И может быть – на мой закат печальный / Блеснет любовь улыбкою прощальной» [39] Пушкин А. С . Полное собрание сочинений: В 10 т. 1799–1949. [Юбилейное издание] / Под ред. Б. В. Томашевского. М.; Л., 1950–1951. Т. 3. С. 179.

.

Однако не подумайте, что это чувство свалилось на его голову долгожданным счастьем. Скорее оно было радостью, что его, смертельно больного, еще могут полюбить. У него появилась надежда выжить. Вместе с тем его изматывала борьба с самим собой. Венедикт Ерофеев изо всех сил пытался забыть ту, которую когда-то, еще в юности, полюбил и к ней одной постоянно возвращался в своих мыслях – Юлию Рунову, свою страстную любовь. Не получалось выбросить ее из памяти, как он ни старался.

Что касается отношений с Натальей Шмельковой, то светлые промельки в них, конечно же, были и даже моментами переходили в ослепляющие вспышки. По крайней мере, его старшая сестра Тамара Васильевна Гущина в своих неизданных «Воспоминаниях» отдает должное этому чувству: «Знакомство с Натальей Шмельковой состоялось в 1987 году (они познакомились двумя годами раньше. – А. С. ). Это было его последнее увлечение. И довольно сильное» [40] Гущина Т. В. Указ. соч.

.

Большей частью музы великих писателей непроходимо глупы. Но бывают счастливые исключения.

Наталья Шмелькова написала и издала об авторе поэмы «Москва – Петушки» книгу-размышление, книгу-боль, книгу-воспоминание – «Последние дни Венедикта Ерофеева», куда вошли ее дневниковые записи с момента их знакомства в 1985 году на квартире московского журналиста Игоря Ильича Дудинского и до дня смерти писателя 11 мая 1990 года. Книга Натальи Шмельковой не дневник в прямом смысле этого слова, а созданное после его смерти сочинение на основе ее воспоминаний и дневниковых записей. Объемное содержание этой книги шире ее названия и не умещается в обозначенные хронологические рамки. Эту книгу мне не с чем сравнить. По скрупулезной передаче высказываний Венедикта Ерофеева на разные темы и умению их анализировать, по отбору важных фактов его жизни и их толкованию она превосходит все другие сочинения о писателе. Для меня книга Натальи Шмельковой стала вроде навигатора, помогающего найти кратчайший путь к намеченной цели – к пониманию личности моего героя и его творческой судьбы.

Вот одно из точных наблюдений Натальи Шмельковой, относящееся к Венедикту Ерофееву: «…при всей его широте и доброте, он – настоящий разрушитель. Все спокойное, устоявшееся в один прекрасный момент начинает его раздражать. И тогда – не избежать провокаций с его стороны на ссору и даже на разрыв. Может быть, ему необходимо это как писателю? Для сюжета? Даже меня вынудил во время ссоры наговорить ему кучу гадостей. Он был страшно возмущен, даже вскипел: “Я тебе этого никогда не прощу. Мне никто подобного еще не говорил”. А сам, как мне показалось, где-то в глубине души, может быть и сам того не сознавая, был рад этому» [41] Шмелькова Н. А. Последние дни Венедикта Ерофеева. М., 2018. С. 103.

.

Читать дальше

![Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев - посторонний [с иллюстрациями]](/books/423592/oleg-lekmanov-venedikt-erofeev-postoronnij-s-ill-thumb.webp)