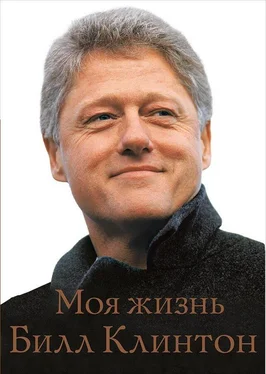

Когда мои бабушка и дед переехали из Бодкоу, местечка с населением около сотни человек, в «столичный город» Хоуп, дедушка работал в льдохранилище, развозя лед в фургоне на конной тяге. В те времена роль холодильников выполняли ледники, куда загружали куски льда, размер которых зависел от размеров хранилища. При собственном весе около ста пятидесяти фунтов дед переносил глыбы льда весом свыше ста фунтов, взваливая их при помощи пары крюков себе на спину, покрытую большой кожаной накидкой.

Мой дедушка был невероятно добрым и щедрым человеком. Во время кризиса 1929-1932 годов, когда ни у кого не было ни гроша, он приглашал ребятишек развозить вместе с ним лед на его ледовозе только для того, чтобы отвлечь их от улицы. Дедушка давал им по двадцать пять центов в день. В 1976 году, находясь в Хоупе в тот период, когда я баллотировался на пост генерального прокурора штата Арканзас, мне довелось поговорить с одним из тех ребятишек, Джоном Уилсоном, который стал судьей. Он сделал блестящую карьеру и стал известным и преуспевающим адвокатом, но, тем не менее, сохранил яркие воспоминания о тех днях. Ему навсегда запомнилось, как однажды в конце дня, когда мой дед выдал ему его четвертак, он попросил вместо этого два десятицентовика и монетку в пять центов — так казалось, что денег больше. Получив их, Джон пошел домой, звеня мелочью в карманах, но переусердствовал — один из десятицентовиков выпал. Несмотря на многочасовые поиски, монетка так и не нашлась. Даже спустя сорок лет, проходя по этому месту, Джон пытается высмотреть упавшую монетку.

Трудно показать сегодняшней молодежи всю глубину воздействия кризиса тех лет на поколения моих родителей и моих бабушек и дедушек, но я рос с ощущением этого влияния. Одна из самых памятных историй моего детства — рассказ моей матери о Великой пятнице в период кризиса, когда дедушка пришел домой с работы и, не выдержав, расплакался из-за того, что у него не было лишнего доллара на новое платье для дочери к Пасхе. Мама навсегда это запомнила, и в моем детстве, хотел я этого или нет, но каждый год получал к Пасхе новый наряд. Припоминаю одну Пасху в 1950-х годах. Тогда я был довольно толстым и застенчивым. Меня повели в церковь в светлой рубашке с короткими рукавами, белых льняных штанах, розовых с черным туфлях на каучуковой подошве и с подходящим по цвету розовым замшевым поясом. От этого наряда мне было не по себе, однако моя мать оставалась верной порядку, заведенному для Пасхи ее отцом.

У моего деда, когда я жил у него, было два занятия, которые мне очень нравились: он заведовал небольшой бакалейной лавкой и подрабатывал ночным сторожем на лесопилке, где я любил с ним ночевать. Мы брали с собой пакет с сэндвичами на ужин, и я спал на заднем сиденье его машины, а в ясные звездные ночи лазил по грудам опилок, вдыхая волшебные запахи свежераспиленной древесины. Дедуле тоже нравилось там работать. Это позволяло ему выбираться из дома и напоминало о том, как он в молодости, в те времена, когда родилась моя мать, работал на лесопилке. Не считая того раза, когда дед в темноте прищемил мне пальцы дверцей машины, те ночи казались мне самыми настоящими приключениями.

Бакалейная лавка — другая история. Во-первых, там на прилавке стояла большущая банка с печеньем, на которую я любил совершать набеги. Во-вторых, туда приходили за покупками взрослые, которых я не знал; именно там я впервые столкнулся с людьми, которые не были моими родственниками. В-третьих, среди покупателей в лавке моего дедушки было много чернокожих. Хотя на Юге в то время расовая сегрегация носила крайний характер, в небольших городах межрасовое общение, которое всегда существовало на сельском Юге, было в определенной мере неизбежным. Однако необразованные сельские южане без расистских замашек встречались редко. Именно таким был мой дед. Я видел, что чернокожие выглядят иначе, но, поскольку он обращался с ними так же, как и со всеми другими, справляясь о детях и делах, то считал, что они — точно такие же, как и я. Иногда в лавку приходили чернокожие дети, и мы с ними играли. Прошло немало времени, прежде чем я узнал, что такое сегрегация, предубеждения и бедность и что большинство белых людей совсем не похожи на моих деда и бабушку, чьи расовые представления были в ряду тех немногих моментов, по которым они сходились. По рассказам мамы, крепче всего в жизни ей досталось, когда в возрасте трех-четырех лет она назвала чернокожую женщину «черномазой». Мягко говоря, трепка, которую ей задала бабуля, была очень нехарактерной реакцией для бедной белой южанки 1920-х годов.

Читать дальше

![Билл О'Хэнлон - Действуй иначе! [Десять элементарных способов изменить свою жизнь к лучшему]](/books/393885/bill-o-henlon-dejstvuj-inache-desyat-elementarnyh-thumb.webp)