"...Театр-студия будет местом исканий в области новых подходов к истолкованию музыкально-сценических произведений, лабораторией для создания внутреннего ансамбля исполнителей... для введения всех исполнителей в стиль исполняемого... в понимание различных манер исполнения... различных по духу и стилю произведений...

Настоящее театральное искусство, основанное на "действии", выражаемом прежде всего и главным образом в движении актера, пользуется всеми прочими родами искусства (литературным словом, музыкой, живописью, архитектурой) лишь как средствами, усиливающими впечатление, производимое на зрителей искусством актера, и помогающими "действовать" актеру. Современные же театры, наперекор смыслу театрального искусства, идут на поводу то у литературы, то у музыки, то у живописи.

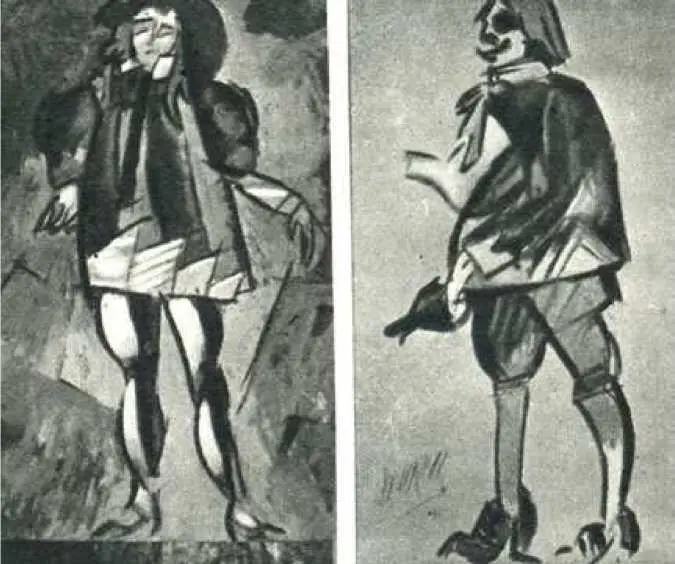

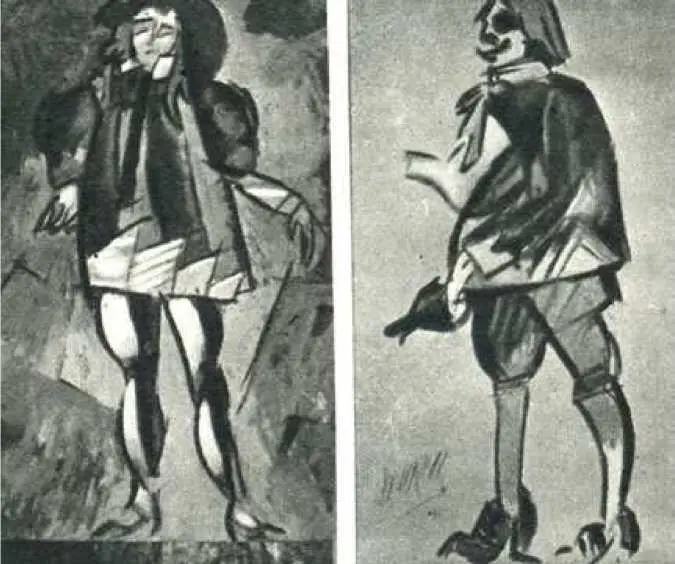

Эскизы А. Лентулова для 'Сказок Гофмана' являлись самостоятельным произведением живописного искусства, но не

были удобны для актеров

Театр-студия ХПСРО, признавая все роды искусства и отводя каждому из них подобающее место в общественной жизни, считает, что театр должен быть синтезом всех искусств, объединяемых на сцене творцом сценического представления -актером. Все искусства должны иметь место в театре, но им принадлежит хотя и значительная, но служебная роль. Театрстудия не является ни обычным "драматическим", ни "оперным", ни "балетным" театром, ни "выставкой живописных полотен", но пользуется всеми искусствами для вящего торжества театральности.

Театр-студия идет по пути к созданию театра - синтеза всех искусств, в центре которого стоял бы актер, действующий на зрителя-слушателя всеми выразительными средствами.

Каждый актер театра-студии призван быть одновременно и художником движения, и художником слова, и художником пения..."

Так говорилось в нашей программе, которую, мне кажется, нелишне было бы привести целиком. В заключение мы заявляли:

"Следуя по вышеуказанному пути, студийный театр, пока еще у него нет своего современного репертуара для желанного синтетического театра, ищет материал для своих исканий в пьесах прежнего репертуара, пригодных для указанных выше целей.

Им поставлены и в его мастерской находятся в работе: "Похищение из гарема", представление с пением Моцарта, "Паяцы", музыкальная драма Леонкавалло, "Буря" Шекспира, "Сказки Гофмана" Оффенбаха, "Дочь рынка", оперетта Лекока, "Перикола", оперетта Оффенбаха, "Любовь в полях" Глюка и другие произведения.

Желая возможно шире ознакомить пролетариат с новым направлением в искусстве театра... управление театральной студии Х.-П. союза рабочих организаций предоставляет пролетарским организациям возможность получать билеты в студийный театр на льготных условиях..."

В студии с самого начала образовалось три отделения: оперное, которым руководил профессор пения Бернарди, позже уехавший на свою родину в Италию; балетное, первое время возглавляемое М. М. Мордкиным, знаменитым балетмейстером, с которым я подружился во время его работы над балетом "Азияде", и основное - драматическое отделение, имевшее три класса. Руководили ими Ф. Ф. Комиссаржевский, В. М. Бебутов, А. П. Зонов, А. П. Нелидов.

Комиссаржевский оказался необыкновенным организатором-педагогом. Он обладал особым даром воспитывать кадры. Это было его второй стихией, он не мог жить без того, чтобы не передавать молодежи свои обширные познания, свое мастерство требовательного, всегда неудовлетворенного и вечно ищущего художника-экспериментатора.

Учебный план студии ХПСРО был великолепно разработан по дисциплинам. Я не помню, чтобы позже, да и сейчас в театральных школах был такой первоклассный преподавательский состав. Студия действительно ставила перед собой задачу выпустить высококвалифицированных специалистов по всем трем отделениям.

Комиссаржевский в период работы в студии синтетического актера был одержим идеями театра импровизации. Книга К. Миклашевского "A commedia dell'arte" была на отделениях первого курса настольной. Даже Н. О. Массалитинов, один из ведущих артистов Художественного театра, преподававший нам два предмета, казалось бы, столь отдаленных друг от друга, как речь и грим, также строил свои уроки на изучении комедии дель арте. Он считал, что истоками речи на театре должна быть речь народная. Для русского театра в основу был положен московский говор, чистейшим образцом которого была речь монашек-просвирен Чудова монастыря, что в Кремле.

Читать дальше