Не сразу мы почувствовали, как теплеют сердца наших необычных: зрителей, не сразу стали находить отклик живые слова, звучащие со> сцены, в душах военных, заполнивших зал.

Да, откровенно говоря, мы и не прислушивались: жизнь на сцене шла стремительно и полнокровно, события захватывали. Маленькая умная женщина, посланная партией комиссаром к анархистам, была частицей зрительного зала. Я не помню еще другого спектакля, чтобы Коонен играла Комиссара так, как на этой репетиции. Это было вдохновение, которое приходит нечасто.

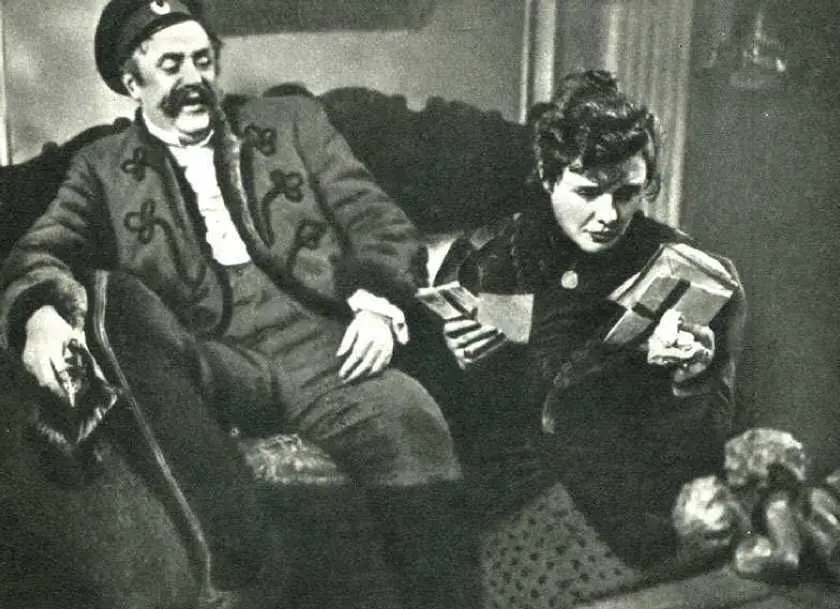

'Медведь'. ...И совсем неожиданно для водевиля - с душевной тоской и отчаянием обманутой женщины - О. Андровская сыграла сцену с письмами...

И вдруг что-то случилось. Как будто лопнула, растаяла, куда-то исчезла преграда, отделявшая от нас сердца зрителей и незримо существовавшая вначале. Возникло редкое единение душ, полное понимание того, что творится на сцене. Ведь и там, и здесь были люди в мундирах. Только на сцене артисты средствами искусства показывали, воскрешали картины жизни и борьбы первых военных моряков за создание Советского флота, а там, в зрительном зале, нынешние командиры Красной Армии и Флота вспоминали боевые дни. У нас возник поистине единый язык.

|

| Медведь . Наш Медведь) попал в Италию. Афиша кинофильма 'Медведь' в Риме |

После спектакля, успех которого рос от сцены к сцене, за кулисы в кабинет к А. Я. Таирову пришел К. Е. Ворошилов с товарищами поблагодарить коллектив. Интересно, что Клемент Ефремович разговаривал с нами не как с актерами, а как с действующими лицами пьесы.

Ворошилов подошел ко мне, пожал руку и стал что-то говорить, Помню только:

- Так что, молодец! Правильно сделал, что пристрелил этого вожака. Жаль, конечно. В основе своей он не плохой парень, боевой, но пошел не по той дороге. Переделывать тебе его было, конечно, некогда... бон... а вред он чинил большой...

Успех спектакля трудно было преувеличить. Ф. Панферов в "Правде" писал: "Постановкой "Оптимистическая трагедия" Вс. Вишневского Камерному театру удалось дать спектакль, полный идейного смысла и актерского мастерства.

"Оптимистическую трагедию" надо отнести к тому типу новых постановок, которые двигают наш театр вперед...".

Сам А. Таиров в статье "Военно-оборонная тематика в Камерном театре" определил этот спектакль как победу театра, ищущего "свой собственный путь к социалистическому реализму, как основному стилю нашей эпохи".

|

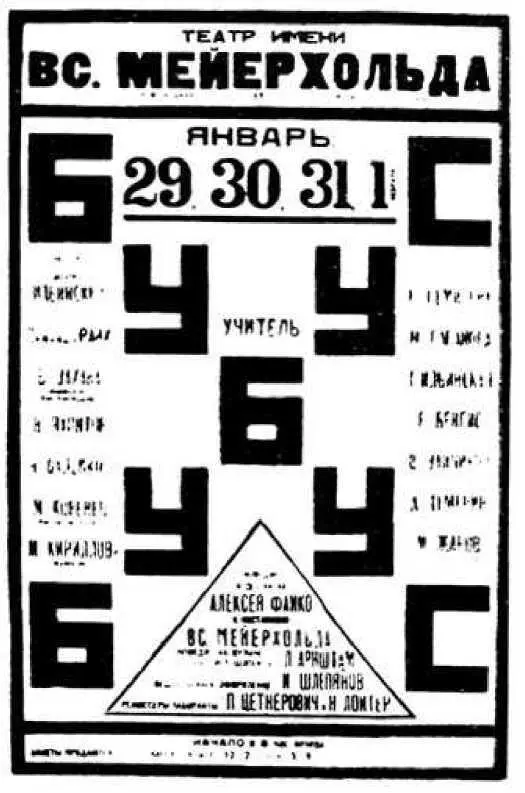

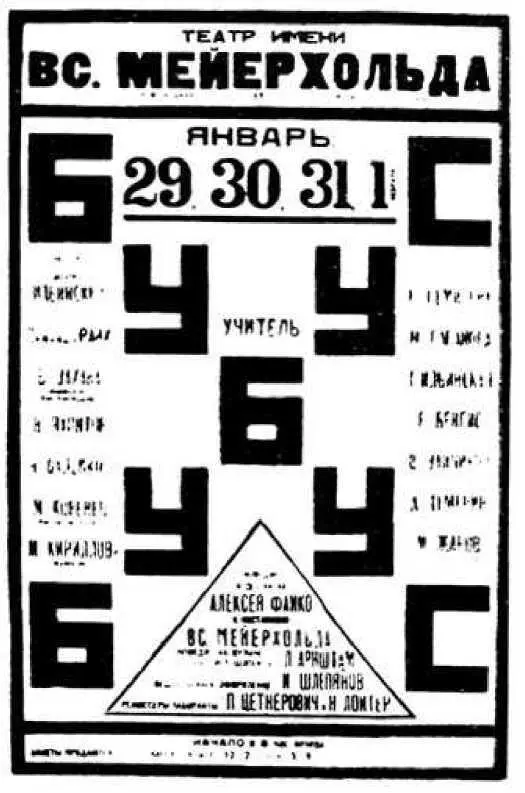

| Проект афиши спектакля 'Учитель Бубус'. Театр имени Вс. Мейерхольда |

Молодежь восторженно принимала спектакль, остро и бурно реагируя на происходящее на сцене. "Комсомольская правда" 5 января 1934 года писала: "Этим спектаклем берут первые подступы великого искусства советской оптимистической трагедии".

Казалось, было от чего закружиться голове руководителя театра.

А поток хвалебных рецензий продолжался...

И когда на банкете говорили речи и поздравляли Таирова, я тоже сказал:

- "Оптимистическая трагедия" не случайный успех "эстета и его театра", а крупная победа большого художника, победа Таирова прежде всего над самим собой, осознанный переход его на новый метод работы. Это победа и актерского коллектива, который гибко и смело сломил в себе старое и пошел по новому пути. И я, как законченный эгоист, горжусь,-торжественно заявил я, - что в этой перестройке есть и моя доля!

Аплодисментов не последовало - я произнес свой тост про себя.

Не хочу вспоминать все чудесные слова, сказанные критикой в адрес исполнителя роли Алексея. Но, отбросив ложную скромность, одно высказывание, которое вдохновило меня для дальнейшей работы, придало нужную веру и силы, а главное, позволило критически осмыслить достигнутое и использовать для будущих "бросков", я все же процитирую по пожелтевшей вырезке из газеты.

Ю. Юзовский писал: "...Стиль спектакля в игре Жарова, раскрывшего логику перерождения Алексея, очень редкий случай "перерождения" на сцене, которому веришь. Лихую молодецкую удаль матроса Алексея Жаров не снял, "став сознательным", но дает ей черты другой, революционной романтичности...".

Читать дальше