«Особая слаженность и сработанность потребовалась от экипажа космического корабля „Восход-2“. Такую сложную задачу, как выход человека в космическое пространство из кабины корабля через шлюзовую камеру, можно было решить только при полном взаимопонимании, доверии и уверенности друг в друге.

Когда распределяли обязанности между членами экипажа, учитывали не столько профессиональную подготовку (и Беляев и Леонов были высококвалифицированными летчиками), сколько индивидуальные психологические качества.

Для Беляева характерны огромная воля и выдержка, позволяющая ему не теряться в самых опасных ситуациях, логическое мышление с глубоким самоанализом, большая настойчивость в преодолении трудностей.

Леонов же по темпераменту относится к холерическому типу. Сильный, порывистый, он способен развивать кипучую деятельность, проявляя решительность и смелость. Наделенный художественным даром, он мог быстро охватывать и запоминать целые картины, а затем довольно точно воспроизводить их.

Эти два различных по характеру человека как бы дополняли друг друга, образовав высокосовместимую группу, которая успешно выполнила сложную программу».

Глава «Эмоции и космос» посвящена разнообразным переживаниям космонавтов, в том числе тем, которые они испытывали будучи летчиками истребительной авиации. Есть там и трагический эпизод, в котором при чтении невольно видишь предчувствие беды (хотя, конечно, впечатление это ложное):

«Но бывали случаи – правда, чрезвычайно редко, – когда летчик терялся и совершал действия, которые приводили к катастрофе. Однажды загорелся самолет, на борту которого, кроме командира, находились еще два человека. Летчику удалось спастись: он вовремя катапультировался, остальные же члены экипажа погибли, хотя в их распоряжении тоже находились катапультные установки. Во время расследования летчик утверждал, что перед катапультированием он дал сигнал оставить самолет, однако, по его словам, не получил ответа, хотя ожидал его несколько минут. Фактически же интервал между подачей команды и катапультированием летчика составил, как выяснилось, всего несколько секунд. И конечно, члены экипажа не могли подготовиться к катапультированию. Огромное нервное напряжение явно исказило представления летчика о времени и повлекло за собой в конечном счете гибель людей».

Главы «В мире пропавшей тяжести» и «Загадки тишины» охватывают и более серьезные аспекты воздействия на психику факторов космического полета: нарушение ориентации и кинетоз при невесомости, пространственные иллюзии, перестройка биологических ритмов, информационная избыточность и сенсорное голодание. Авторы дают подробный обзор способов повышения физической и психологической устойчивости будущих космонавтов, на большом количестве примеров показывая, что любая из проблем может быть решена за счет гибкой приспособляемости человеческого организма.

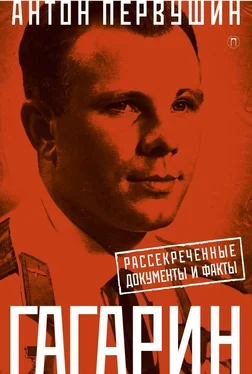

Книга «Психология и космос» не устарела и по сей день. Человечество, как во времена Юрия Гагарина, всё еще робко топчется на околоземных орбитах, не решаясь двинуться дальше. Тому есть множество причин, но, наверное, главную обозначили еще авторы книги: это всеобщая разобщенность, основанная на неспособности подняться над сиюминутными личными интересами.

Тем не менее последние абзацы наполнены оптимизмом:

«Покоряется космос лишь сильным людям!

Обладать незаурядными способностями и отличными физическими данными космонавту крайне необходимо. И всё же этого еще не достаточно. Нужны еще настойчивость в достижении цели, упорство, беззаветная преданность избранному делу и любовь к нему.

Только эти черты характера помогут физически сильному и высокообразованному человеку стать космонавтом!»

Юрий Алексеевич Гагарин был именно таким человеком. Мы запомним его таким.

Глава сорок восьмая

День рождения

Свой последний день рождения Юрий Алексеевич Гагарин отметил в крымской Евпатории. Почему именно там? В Евпатории находился так называемый НИП-16 (Научно-измерительный пункт № 16). Он был создан как Центр дальней космической связи и работал в основном с межпланетными аппаратами: например, впервые операторы НИП-16 показали себя в феврале 1961 года, когда стартовала станция «Венера-1».

Каким же проектом они занимались в марте 1968 года?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно снова вернуться в прошлое. В 1964 году, после того как американцы сообщили об успешном запуске тяжелой ракеты «Saturn I», руководство Советского Союза осознало, что превосходство в области космических технологий ускользает, и наконец-то рассмотрело вопрос о покорении Луны. В принятом Постановлении ЦК КПСС и Совета министров № 655-268сс «О работах по исследованию Луны и космического пространства» от 3 августа 1964 года главной задачей была заявлена высадка советского космонавта на поверхность Луны до конца 1967 года – то есть к 50-летию Великой Октябрьской революции! Осуществление промежуточной программы облета Луны было поручено конструкторскому бюро, которое возглавлял Владимир Николаевич Челомей, прорабатывавший аванпроект лунного корабля «ЛК-1», запускаемого мощной ракетой «УР-500К» («Протон»).

Читать дальше

![Антон Краянский - Пришелец с планеты Земля [СИ]](/books/30121/anton-krayanskij-prishelec-s-planety-zemlya-si-thumb.webp)