На память приходит стихотворение Тютчева «Silentium!»:

Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои —

Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне

Безмолвно, как звезды в ночи, —

Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи, —

Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, —

Внимай их пенью — и молчи!.. [19] Тютчев Ф. Лирика: в 2 т. Т. 1. М., 1966. С. 46.

В блокноте для записей 1959 года Ерофеев дважды обозначил тютчевским словом «silentium» нежелание говорить о тех или иных обстоятельствах своей жизни [20] Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 14, 16.

. Из этого же «silentium», вероятно, выросла и его «антиколлективистская этика» [21] Седакова О. Несказанная речь на вечере Венедикта Ерофеева. С. 265.

, причем Ерофеев избегал вливаться не только во всяческие советские сообщества (как многие его современники), но и в антисоветские. «В литературном быту, — вспоминает Елена Игнатова, — Венедикт был из числа одиночек — не примыкал ни к какой “школе” или “направлению”, его не заботили соображения групповой тактики. Попытки привлечь его к “общему делу” были заведомо безнадежны: он отлынивал, не соглашался или просто ссорился с остальными» [22] Игнатова Е. Венедикт. С. 185.

. «Я вынашиваю в себе тайну. Потому я капризен, меня тянет на кислое, на горькое, я отяжелел в своих душевных движениях», — полушутливо (уподобляя себя беременной женщине) отметил Ерофеев в записной книжке 1965 года [23] Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 287.

.

Однако и тютчевское стихотворение «Silentium!» не дает единственного ключа к разгадке всегдашнего молчания Венедикта Ерофеева о главном, поскольку оно слишком определенно и догматично [24] Близкий приятель Ерофеева с конца 1960-х годов Андрей Архипов полагает, что тютчевское «Silentium!» мы вообще цитируем в этой книге напрасно: «Вы пишете, что даже “и тютчевское стихотворение «Silentium!» не дает единственного ключа к разгадке всегдашнего молчания Венедикта Ерофеева о главном”. А по-моему, оно просто никакого ключа не дает. Тютчевский лирический мудрец ни в чем не похож на Ерофеева и vice versa. Ерофеевское молчание не вынужденное, не от императива (“молчи”), и не от того, что, мол, “Азия-с, не поймут-с”».

. Восклицательный знак в заглавии этого стихотворения совсем не случаен, а Ерофеев, как мы уже поняли, пафоса и прямолинейности на дух не переносил. «Больше всего в людях мне нравится половинчатость и непоследовательность», — отметил он в записной книжке 1976 года [25] Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 248.

. Приведем и очень точное наблюдение Бориса Сорокина: «Всякий раз, касаясь Венедикта, так или иначе вызывая его к жизни, мы вызываем к жизни и одно неотъемлемое его свойство: неопределимость, неуловимость его облика при всей терпкой его очевидности. И всякое более или менее конкретное “да” по его поводу само же возбуждает ответное “нет”, и — наоборот» [26] Сорокин Б. «Во что посвящен председатель пира, или Всего лишь реплика по ходу чтения вслух статьи «Пир на 65-м км» // Книжное обозрение. Ex libris НГ. 1998. 22 октября.

. Ерофеев мог бы сказать о себе словами пастернаковского доктора Живаго: «Поймите, поймите, наконец, что все это не для меня <...> “кто сказал а, должен сказать бе” <...> — все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните» [27] Пастернак Б. Доктор Живаго // Полное собрание сочинений с приложениями: в 11 т. Т. 4. М., 2004. С. 337.

. Мог бы, но никогда не сказал бы по той простой причине, что терпеть не мог вступать в идеологические споры [28] «Я просто не помню, чтобы он рассуждал или спорил (о Боре Сорокине, у которого была репутация идеалиста-девственника, но и постоянно дискутирующего мыслителя, Ерофеев говорил: “Боря Сорокин размножается спорами”)», — вспоминает тот же Архипов.

.

Подобный подход к жизни задачу биографов Ерофеева, конечно же, не облегчает. «Поведение — вот такое немножко разное, не всегда последовательное» — эта характеристика Ерофеева из воспоминаний Людмилы Евдокимовой может быть легко проиллюстрирована контрпримерами даже к тем немногочисленным фрагментам из воспоминаний о нем, которые мы успели тут привести.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

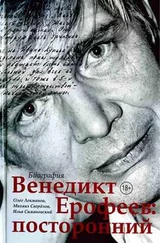

![Олег Лекманов Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями] обложка книги](/books/423592/oleg-lekmanov-venedikt-erofeev-postoronnij-s-ill-cover.webp)