Двое главных виновников злодейства — Амин и Якуб — ненадолго пережили свою жертву. Спустя два месяца оба были застрелены афганскими патриотами при попытке оказать вооруженное сопротивление при аресте.

После расправы над Тараки вся власть в Афганистане перешла в руки Амина. Террор продолжал усиливаться. Прогрессивные силы ушли в глубокое подполье, многие деятели оппозиции выехали за пределы страны.

Из традиционно дружественной нам страны Афганистан превратился в опасный очаг напряженности и источник постоянной нестабильности в регионе. Амин отдавал себе отчет в том, что в его лице Советский Союз не приобрел друга и никогда не захочет иметь с ним дела, поэтому он, не колеблясь, сжег все мосты — началась расправа с просоветски настроенными людьми в Афганистане. Разгул кровавых репрессий, развязанных Амином, охватил всю страну.

Тем временем в Афганистане нарастало недовольство, усиливалась оппозиция фашистскому режиму Амина. К советскому руководству от различных афганских деятелей стали поступать обращения с просьбой об оказании помощи.

Лидер оппозиции Бабрак Кармаль находился тогда в эмиграции в Чехословакии и оттуда пытался организовать борьбу с Амином. Советское руководство поддерживало с ним контакты, и в декабре 1979 года было принято политическое решение помочь прогрессивным силам Афганистана в их борьбе с террором и произволом, оказать содействие в нормализации обстановки в стране.

Решение о вводе войск в Афганистан было, пожалуй, одним из самых трудных и драматических в послевоенной истории нашего государства. Вопрос в такой плоскости встал неожиданно, бурное развитие обстановки в Афганистане не оставляло времени для долгих раздумий.

До апреля 1978 года, то есть до саурской революции, казалось, ничто не предвещало каких-то осложнений в советско-афганских отношениях. И вдруг в соседней стране, с которой мы имели протяженную сухопутную границу, пришли к власти крайне левые радикалы, которые в считаные дни полностью изменили ситуацию не только в самом Афганистане, но и во всем регионе. Вместо традиционно дружественного Советскому Союзу государства на нашем южном фланге реально замаячила перспектива появления крайне опасного, враждебного нам соседа.

До этого времени афганское общество, хотя и было глубоко религиозным, тем не менее не отличалось исламским фундаментализмом, что было для нас крайне важным, поскольку не создавало основы для политического экстремизма. Однако аминовские репрессии вызвали джихад — священную войну, быстро распространившуюся по всей территории страны. В результате фундаменталистский фактор не только вставал на повестку дня, но и мог оказаться доминирующим.

Какой должна была быть реакция Советского Союза?

В Москву потоком шли обращения от оппозиционно настроенных афганцев с просьбой об оказании помощи. То, что Амин и группа его приближенных не представляет сколько-нибудь значительной части населения, сомнений не вызывало. Поэтому ставка на него, особенно учитывая его бесчеловечную антинародную политику, была делом не только бесперспективным, бессмысленным, но и глубоко аморальным.

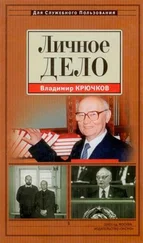

Трудно в деталях воспроизвести ход обсуждения афганской проблемы в высших эшелонах власти Советского Союза и рассказать, как конкретно принималось решение о нашем военном вмешательстве: эти обсуждения носили закрытый характер и проходили в узком составе. Правда, об их результатах председатель КГБ Ю.В. Андропов, являвшийся к тому же членом политбюро ЦК КПСС, периодически информировал руководство комитета. Таким образом я был в курсе принимавшихся решений. Категорически утверждаю, что речь неизменно шла о стратегических государственных интересах Советского Союза, которые, по глубокому убеждению советского руководства, совпадали с национальными интересами самого Афганистана, его народа.

Чем же все-таки руководствовались члены политбюро ЦК КПСС, принимая решение об оказании военной помощи в борьбе с антинародным режимом Амина?

Москва не могла безразлично относиться к тому, что происходило в Афганистане и вокруг него. Огромная протяженность совместной границы — около 2,5 тысячи километров, почти половина населения — таджики, узбеки, туркмены, родственные народам, проживающим в республиках Средней Азии, значительные общие водные ресурсы в пограничных реках, достаточно широкие торгово-экономические связи, выгодные для обеих сторон.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу