Нельзя сказать, чтобы поздний русский и западноевропейский романтизм середины XIX в., вошедший в сознание Александра Бенуа вместе с семейными рассказами отца, стал впоследствии предметом каких-либо особых увлечений «мирискусников» или же самого автора книги. Быть

Бенуа Александр. Художественные письма. Елка (Воспоминания).— Речь, 1915, 25 декабря; Бенуа Александр. О повом годе (Воспоминапия).— Речь, 1916, 1 япваря.

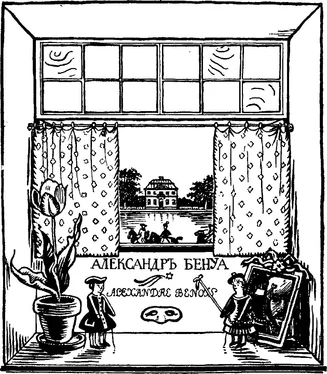

«Мои воспоминания» Александра Бенуа

595

может, некоторым исключением из этого оказались, и то на время, английские прерафаэлиты — те самые художники, которые предпочитали Рафаэлю предшествовавших ему более «естественных» живописцев итальянского кватроченто. Однако, если этот тип романтизма как определенная художественная программа не стал особенно близок творческим интересам «Мира искусства», заключенная в нем вера в особую жизненную миссию искусства была совсем не безразлична, во всяком случае, главе содружества — Александру Бенуа. Что же касается Александра Иванова, то в историко-художественных построениях мемуариста ему неизменно отводилось особо чтимое место и как одному из крупнейших европейских живописцев XIX в. и как великому подвижнику.

То необычайное внимание, которое Бенуа уделил в «Моих воспоминаниях» ранней поре своей жизни, характерно и еще в одном отношении. И в себе самом и в своих друзьях автор книги видел новый общественно-психологический тип художественного деятеля, и важнейшим содержанием столь разросшихся первых частей мемуаров становится как раз процесс формирования этого типа.

В позднейших спорах, ведшихся вокруг «Мира искусства», проблема эта иногда сводилась к вопросу о социальном происхождении членов будущего кружка. Для Бенуа, кстати сказать, всегда чуждого «генеалогическим» амбициям, ее суть заключалась совершенно в ином. Бесспорно, рисуемый в книге облик нового культурного деятеля, складывающийся в близкой мемуаристу среде, довольно отчетливо противопоставлен «властителю дум» предшествующего поколения, духовно связанному с разно-чинно-демократической интеллигенцией, но это противопоставление идет по другой линии.

Очень обстоятельно Бенуа пишет о кружке нескольких гимназистов, возникшем во второй половине 80-х годов XIX в. и окрещенном его участниками «полуироническим» названием «Общество самообразования». Неоднократно и по разным поводам возвращаясь к его истории, автор настойчиво указывает: именно из этого содружества нескольких «образованных юнцов с берегов Невы» вырос через несколько лет «Мир искусства». Превыше всего молодые люди дорожили общностью своих художественных увлечений и старательно оберегали «домашний» характер интеллектуальной жизни кружка. Внимательно приглядывались они к неофитам, к тем, кто хотел присоединиться к этому юношескому сообществу, и совсем не сразу включали их в число «своих». Так было, например, с «Левушкой» Розенбергом (впоследствии — известным художником Львом Бакстом), тогда еще единственным в этой среде человеком, учившимся в Академии художеств. Немало интересных страниц в мемуарах Бенуа посвящено рассказу о тех «искусах», которым подвергался он, появившись в 1889 г. в компании гимназических друзей, готовивших себя к служению искусству. Не без известной настороженности отнеслись они поначалу и к другому новичку — Сергею Дягилеву, приехавшему в Петербург из Перми и введенному в кружок своим двоюродным братом — Дмитрием Философовым (прим. 5, с. 693—694).

596 F · Ю, Стернин

Мемуарист не раз и не два подчеркивает немаловажный в его глазах факт: кредо «мирискусников», складываясь в ту, раннюю пору под сильным воздействием домашних «сборищ», выражало не сколько-нибудь законченную систему художественной идеологии (и еще менее — какое-то одно художественное направление), а просто глубокую привязанность к искусству. Бенуа отмечает по этому поводу: «именно тогда стал складываться и крепнуть во мне тот фундамент, на котором затем построилось в течение моей долгой жизни все здание моего художественного «Символа веры». В основе его лежало требование абсолютной искренности; ничего просто на веру не принималось, все проверялось посредством какого-то «нпстинкта подлинности». В то же время во мне с особой силой сказывалось отвращение ко всяким проявлениям стадности и велениям моды — к тому, что позже получило кличку снобизма. Все, в чем резко означалось какое-либо направление, как таковое, было мне тоже чуждо и нротивно. Если же художественное произведение — будь то живопись, скульптура, архитектура, музыка или литература — содержало в себе подлинную непосредственную прелесть поэзии или то, что припято называть «душой художника», то это притягивало меня к себе, к какому бы направлению оно ни принадлежало. Требовалась еще и наличность мастерства. Всякий дилетантизм был мне особенно ненавистен. Отчасти оттого, что я в собственном творчестве, не без основания, усматривал значительную долю любительства, я был невысокого мнения о нем. Своими взглядами я постепенно заразил своих товарищей. В моей сравнительной зрелости и уверенности находилась и причина моего воздействия на них; я оказался в отношении их в роли какого-то ментора и вождя. Впоследствии и орган нашей группы «Мир искусства» получил определенное отражение именно моего «кредо» — иначе говоря, самого широкого, но отнюдь не холодного, рассудочного (и еще меньше — модного) эклектизма. Иногда такое всеприятие приводило меня к ошибкам, к увлечению чем-либо недостойным, или к отвержению явлений, неизмеримо более значительных, нежели то, чем в данный момент я увлекался. Но иначе не могло быть в двадцатилетнем юноше и, как-никак, «провинциале». Ведь художественный Петербург того времени представлял собой нечто во многом весьма отсталое...» (I, 517—518).

Читать дальше

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/425308/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr-thumb.webp)