Человек, воспитанный в атмосфере взаимопроникновения и взаимопонимания в мире олонхо, понимал и смысл жизни, осознавал себя и начинал думать не только о себе, но и о судьбе своего народа.

«Воспевающие красоту природы и жизни, якутские образы, воплощающие мечту и фантазию старинных людей, — пишет Г. У. Эргис, — воспитывали эстетические чувства народа, формировали характер людей» [19] Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974. С. 208.

.

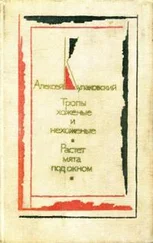

«Взгляните на якутскую семью, слушающую в долгую зимнюю ночь сказочника, — рассказывал сам Кулаковский. — Все — и стар, и млад скучились вокруг него, словно голодные дети вокруг матери. Тут и дряхлый дед, которому покой на наре дороже всего. Его ничто, кроме родной сказки, не заставило бы добровольно оторваться от теплой постели. Тут и отец семейства, мужчина зрелых лет с утилитарным мировоззрением, которого пустые забавы вроде «остуоруйа» более не интересуют и который после дневных работ сильно устал и желал бы предаться обычному отдыху. Здесь же сидит со своим шитьем забитая дрязгами и заботами дня хозяйка дома. Ей сон весьма нужен, так как встает раньше всех, ложится позже всех и устает больше всех. Тут сидят даже малыши, прекратившие свои обычные шалости и капризы, а также подростки, которым мало понятны слова поэзии, но которых сильно увлекла фабула и фантастичность сказки. Тут же бодрствует и случайный гость, которому завтра предстоит встать рано и пуститься в дальний путь… Слушают все с затаенным дыханием, сильно увлекаясь и стараясь не проронить ни одного слова… Каждый позабыл свои заботы, свое горе и унесся в волшебный, прекрасный мир чарующих грез… А сам сказочник, как истинный поэт, увлекся больше всех, у него даже глаза закрыты, чтоб окончательно отрешиться от грешной земли с ее злободневными дрязгами и прозой; он закрыл пальцем отверстие одного уха, чтобы звонче раздавалось в мозгу собственное пение, под такт которого мерно покачивается его туловище. Он забыл про сон, про отдых, про всё на свете… В глазах слушателей сказочник совершенно преобразился: это не прежний знакомец Уйбаан, а какое-то сверхъестественное прекрасное существо, окруженное таинственным ореолом»… [20] Кулаковский А. Е. Научные труды. Якутск: Книжное издательство, 1979. С. 379–380.

.

Л. Р. Кулаковская в «Научной биографии А. Е. Кулаковского» говорит, что ее дед с детских лет впитал в себя дух и мудрость народной поэзии, приобщился к вековым традициям и обычаям предков.

«Высокая духовная культура народа: верования, фольклор, народная мораль и педагогика, а также генетическая расположенность к творчеству — вот те истоки, генерировавшие зарождение якутской письменной литературы, письменной философии, и они являются определяющими», — пишет она.

6

Сам Кулаковский не раз подчеркивал, что детство его прошло «среди косных якутов… вне сферы влияния русского языка» и в детстве он «верил во всё то, чему верили окружающие».

Первые биографы поэта А. И. Софронов и Г. П. Башарин считали деда Кулаковского Николая Алексеевича Собакина «бедным, неграмотным якутом».

Разумеется, категоричность этого утверждения можно объяснить вполне оправданным в советские годы стремлением сделать Кулаковского, хотя бы по происхождению своему, более социально близким правящему классу, но есть документы, опровергающие это мнение.

Сохранилось прошение родовича Тыарасинского наслега Николая Собакина, поданное им в Якутский земский суд 14 августа 1863 года. Прошение — спор идет о сенокосных угодьях на месте спущенного озера! — составлено и написано, как утверждает Л. Р. Кулаковская, рукой самого Собакина и завершается словами: «…проситель Николай Собакин подписуюсь собственноручно» [21] НА РС(Я) Ф. 180. On. 1. Д. 5487.

.

Как бы то ни было, но, когда пришло время, внука Алексея решено было учить, и в начале сентября 1886 года его повезли в Чурапчинскую школу.

Согласно семейному преданию Кулаковских, маленький Алексей проплакал всю дорогу до школы.

— Что ты плачешь? — утешали его. — Тебе же нравится учиться… Ты же любишь карандаши!

— Ну, ладно… — соглашался Алексей. — Вези-вези…

Но через несколько километров все начиналось сначала.

— Дедушка, зачем ты везешь любимого внука туда, где не протухло ни одно яйцо, где не пропал ни один молодец? [22] Пословица соответствует русской «Рискнем, где наша не пропадала!».

Впрочем, как писал сам Алексей Елисеевич: «Нижний мир имеет свои особые солнце и луну, которые оба щербаты и дают плохой свет подобный цвету «недоваренной мутной ухи» из карасей…».

Читать дальше